OSINT代表开放源代码情报,(O)SI代表(开放)社会情报,而PbD代表设计隐私。CAPER EU项目已经建立了一个OSINT解决方案,旨在防止有组织犯罪。如何平衡自由与安全?本章介绍了一种将欧洲通用数据改革包(GDRP)提出的法律和道德问题嵌入安全和监视平台的方法。它侧重于通过语义Web监管模型(SWRM)充实道德原则的间接策略,并讨论了将其扩展到网络战争的可能性。还讨论了制度设计和建立法律元规则的可能性。

前言:法律和政治问题

有很多方法可以将情报概念化——个人的、集体的、群体的等等——来描述和研究它是如何工作的,或者如何在行动过程中使用它。自2001年以来,这一务实的方面得到了强有力的推动。互联网的爆炸式发展,HTML协议的广泛使用,以及语义网通过W3C标准的加速发展,都与之相关(Casanovas et al. 2016a)。但是,在911事件之后,以全球恐怖主义威胁作为新世纪的开端是为新的军事研究项目提供资金的关键。其中一些项目侧重于开源情报(OSINT)。

这个词在某种程度上具有误导性,主要是由于开源(OS)在计算领域的悠久历史。在法律理论中,关于OS在知识产权,许可,出版和专利中所扮演的角色的讨论也在不断进行。

但是,在应用于情报时,OSINT不仅指数字结果的来源,还指代封装,分配,重用和转换“智能”结果的社区法律和政治领域。合格的OSINT文档,图像,视频意味着什么?我们可以说,这基本上意味着将其置于公共领域,或者更好的是,不在任何人的土地上,可以出于公共原因自由地被LEA(执法机构),情报服务机构,国家机构……抢劫和操纵……

但是,正如我稍后会说的,有许多限制。私有域和公共域之间没有明确的界线。而是在两个区域之间架起了一个灰色的连续区域。

本章讨论(开放式)社会情报(OSI)与开源情报(OSINT)之间的关系和差异,换句话说,探讨如何将自由与监视结合起来。当前,这是欧洲立法中的热门话题之一,值得从监管的角度来面对它。通用数据保护改革计划(GDPR)受到威胁。欧洲数据保护法已经审查了很长时间,最终导致了最近批准的《通用数据保护条例》(2016年4月14日)。

新规则旨在通过以下方式让公民重新控制其数据:(i)被遗忘的权利(当您不再希望处理您的数据且没有合法理由保留数据时,数据将删除);(ii)更轻松地访问您自己的数据(数据可移植性的权利,使服务提供商之间更容易传输个人数据);(iii)控制公民(需要明确同意处理个人数据),(iv)设计隐私(PbD)和默认隐私(PbD)-因为它们已成为欧盟数据保护规则的基本原则(欧盟委员会,2014年) )。

欧洲道德规范小组于2014年5月20日发布的第28号意见描述了安全和监视技术道德规范(EGE 2014a)。该意见提出了一套十六项具体建议,以引起欧盟,成员国以及一系列公共和私人利益相关者的注意。它“对“安全”和“自由”可以相互交换的观念提出了挑战”,“要求采取更加细微的方法,对安全和监视技术的比例和有效性进行严格评估,并且其中权利被优先考虑而不是被交易”。某些核心原则(例如人的尊严)无法交易(EGE 2014b)。

同样,欧盟数据保护主管部门和第29条工作组在2014年11月25日的全体会议上通过了具有16点的《欧洲价值观宣言》(A29,2014a)。第一点和第二点指出:

1.保护个人数据是一项基本权利。个人数据(包括元数据)可能不会仅被视为贸易,经济资产或公共物品。

2.数据保护权必须与其他基本权利保持平衡,包括在民主社会中具有同等价值的不歧视和言论自由。它们还必须与安全需求保持平衡。

这到底是什么意思?用其他原则适用的另一种方法取代安全机制作为规则的一般例外情况,增加了自由与安全之间的平衡的复杂性。普通法传统(包括英国和美国)到目前为止还没有将隐私保护视为一项基本权利(Donohue 2005-06;Moshirnia 2013)。GDPR与即将出台的关于刑事事项中个人数据处理的指令一起,为保护和行使权利制定了新的总体框架。最终法规由99篇文章和179篇序言组成。

我认为,要达到这种平衡,认知方法需要进行额外的分析,以确定一个总体结构,来比较我称之为元法治的结果。在解决使用OSINT不仅打击有组织犯罪,而且打击网络攻击和恐怖主义的问题时,这也是必要的。

本章共分四节。第一节定义区分了开源情报和社会情报。第二个问题是设计策略的隐私问题。在第3节,我将介绍CAPER监管模式,以协助监管以情报为主导的警务平台,打击有组织犯罪。最后,我将在某种程度上为将这种模型扩展到网络战,提出十条初步意见。

综合我的观点:

(i)即使在监视工具包和严重的安全问题中,也有一些可行的方法可以将PbD原则与公民权利联系起来;

(ii)可以将PbD广泛理解为一种制度设计形式;

(iii)为了平衡安全与自由,遵守现有法规并建立信任,需要基于硬性法律,政策,软性法律(标准)和道德规范的中间监管模式;

(iv)这些模型也可以用来解决《塔林国际法手册》(Tallinn Manual for International Law)适用于网络战争(2013)的一些监管和法律难题。

一、开源情报(OSINT)和社会情报(OSI)

1.OSINT

OSINT源自军事。从开源信息中获取知识的原因非常现实,而不仅仅是数据挖掘、大数据和云计算的发展。Mark Pythian(2009)观察到在冷战背景下工作良好的收集技术在20世纪末并不是那么有用。在基地组织内部招募特工,或者试图打击伊斯兰激进组织,对西方情报机构来说几乎是不可能完成的任务。我们的技术方法应该承认,收集公开可用信息的过程也不是什么新鲜事。Web 2.0和3.0只是增强了通过所有可能来源产生知识的启发式行为。例如,图书馆一直是信息的来源,在经过密集的查询后,把它变成有用的知识。现在,他们作为软实力的关键来源再次出现在国际舞台上(McCary 2013)。

没有对OSINT的统一定义。它取决于使用它的领域,目的和行动。在情报界内部,OSINT通常被定义为从任何公开来源以印刷,电子或口头形式(广播,电视,报纸,期刊,互联网,商业数据库和视频)获得的未分类信息。以这种方式收集情报的过程始于通过筛选和编辑过程从主要来源收集来的原始信息。然后“构造” OSINT。仅在该过程完成之后,才创建OSINT(Burke 2007)。

情报机构根据军事用途将OSINT称为“被故意发现的未分类信息”(……)(Steele 2007)。并非所有的收集和访问信息源都平等地属于这一定义。初步条件应满足一些要求(Jardines 2015)。该信息必须是:

(i)可公开获得的;

(ii)合法的;

(iii)经过适当审查的;

(iv)获得的二手信息;

(v)且其产生目的是为了满足情报要求。

从这个意义上讲,它已经作为人类情报(HUMINT),信号情报(SIGINT),图像情报(IMINT)以及测量和签名情报(MASINT)之外的一种新的有用的分析维度,被并入了美军。北约早在2001年和2002年出版了三本OSINT手册,现在可以在线访问:北约开源情报阅读器,北约OSINT阅读器和互联网的情报开发。美国国会的报告非常清楚其广泛采用的情况:“现在已经存在一个共识,即必须系统地收集OSINT,并且应该构成分析产品的重要组成部分”(Best和Cummings,2008年)。

2.OSINT(开源情报)OSI(社会情报)

OSINT也被认为是用于其他非军事目的的一组工具,用来浏览网络、聚合信息,并从网站、博客、社交网络和其他公共数字空间获得可靠的资料。从这个更广泛的角度来看,它可以被综合地定义为“从公共资源中检索、提取和分析信息”(Best 2008),没有进一步的要求。

许多人采用这种方法来获取、组织和管理广泛社会领域的信息。比如:媒体(Bradbury 2011)、教育(Kim et al. 2013)、商业(Fleisher 2008)、灾害管理(Backfried et al. 2012)和fi re services (Robson 2009)。它涉及到计算机系统所执行的功能的概念——信息的检索、提取和分析。因此,它在本质上是实指的,提供了一种描述性的意义。值得注意的是,OSINT由可重用(二手)信息组成,嵌入到更广泛的行动过程中,并显示可能的框架和不断变化的场景。军事用途和非军事用途的区别在于涉及共享和重用数据和元数据的框架、涉众、参与者和组织的类型,而不是信息内容。另外两个重要的特性是:所使用的技术类型和通信框架中工作层的方向(自顶向下或自底向上)。

移动技术通常与内容的众包使用联系在一起(Poblet 2011)。众包平台、微任务、危机地图和合作组织从合作和集体的角度面对OSINT,授权人们获得一个共同的目标(Poblet et al. 2014)。大量的数据可以被收集、分析和在线传输,而且几乎是实时的。这与警察或军队的职能并不矛盾,只要他们监督群众的参与。例如,在2011年的伦敦和温哥华骚乱中,执法机构(LEAs)获得了这种自愿合作(Keane和Bell 2013)。

例如。在2011年伦敦和温哥华的骚乱中,执法机构(LEA)获得了这种自愿合作(Keane and Bell 2013)。让我们关注这个话题。集体或社会智能是科学术语,由人工智能、认知科学和社会政治科学领域的研究团体发展而来。

OSINT可能与(开放的)社会情报(OSI)有关吗?OSI和OSINT这两个概念都有操作方面,它们表示非结构化信息在Web上的流通和转换。Glassman和Klang(2012)在他们的概念历史中提供了一种交流和文化方法——“网络作为思维的延伸”,OSINT作为流动情报和固定情报之间的接口(Backfried et al. 2012)。

如果是这样的话,社会情报的领域,方法论和理论就可以理解OSINT所指的东西,因为社会思想面对的是一组社会能力,可以作为内部机制以计算方式表示,描述和再现,也可以作为社会能力进行集体工作(Castelfranchi 2014)。社会情报关注的是人工社会认知技术系统的人/机器协调,假设它们在一个共享的网络中介空间中与目标、目的、意图等进行交互,并且从理论的观点来看,它们服从于模型和元模型(Noriega et al. 2014)。

如果OSINT的概念用于描述计算系统的操作功能,那么这种用法可以嵌入到概念上更广泛的概念集合中,从而更加有效。在人工社会认知系统中,“理性是基于系统中其他主体的模型”(Noriega和d’iverno 2014)。这种认知假设对于OSINT系统来说是不必要的,它更加实用,并且集中在视觉分析以及内部和组织间团队的界面上。我只谈问题的政治方面,因为治理以及与国际和人道主义法有关的问题是至关重要的。在军事和警察使用,以及隐私和公民权利保护的制度设计(在自由和安全之间取得平衡)的同时,需要建立哪种元模型?这当然是一个挑战,为此我将利用基于开放社会情报(OSI)的社会认知视角。

二、CAPER策略

1.以情报为主导的警务和法律

有组织犯罪是一个困难的研究主题。作者发现,有组织犯罪领域的优先重点确定和战略规划固有地具有不确定性(Verfaille and Beken 2008)。尤其是大量非法活动,尤其是网络犯罪,很难准确评估。在这个新领域中,“网络犯罪行业的全球性固有地淡化了本地执法机构的作用”(Kshetri 2010,247)。

为此,欧洲LEA从现在开始采用情报主导的警务作为一种方法:“应用犯罪情报分析,以通过有效的警务战略和外部合作项目,在犯罪环境中促进减少犯罪和预防犯罪” (Ratcliffe 2003,2008)。在此定义中增加了在决策和战略层面上使用情报产品进行决策的能力。战略情报是指犯罪指标的模式和趋势分析,而不是战术情报,而战术情报则可以作为证据或对案件做出帮助。

情报领导的警察局提供的针对个人或团体行为的分析结果主要有四种类型:(i)个人档案,(ii)简介(与调查假设有关的事实模式),(iii)评估,(iv)估计(预测或预测性陈述)(O"Connor 2006)。

OSINT不仅限于警察部门。专注于地缘政治指标的专业公司利用OSINT并将其与大数据分析相结合。Zeeshan-Ul-Hassan Usmani(2014)强调了恐怖主义预警的要点:

我们需要更多地关注OSINT,即“开源情报”数据库,我们可以从在线博客、在线杂志上收集的东西——例如,如果我们能看到他们招聘的方式。我们可以从网上的博客和聊天室里得到一些提示。所以我们需要考虑这个。其次,从技术上讲,您需要考虑定义为GPI的地缘政治指标。 […]这里有另一个奇怪的例子:巴基斯坦和印度在板球比赛中是天生的对手。自2007年以来,两支球队已经进行了18场单日比赛。印度赢了10场,什么都没发生,巴基斯坦赢了8场,在赢得对印度的比赛后24小时内遭受恐怖袭击的可能性为100%。相关性并不意味着因果关系,所以可能有其他因素在起作用。例如,当巴基斯坦获胜时,我们有成千上万的人在街头跳舞,这使他们成为网络战和有组织犯罪。一个监管模型和元模型很容易成为目标。也许分裂主义组织不喜欢这个国家对任何事情或其他一些原因感到高兴,但我们知道我们有这种可能性,我们可以利用它来更好地保护和警告。

社交媒体数据使警察和其他调查人员可以更清楚地看到社交生活(Trottier 2014)。在安全和监视问题上,不同国家差异是显着的。在欧洲,同意,主题访问和问责制等原则是当前法规和“通用数据保护改革计划”(GDRP)的核心。个人被视为对所收集的个人数据保持控制。信息权限通常称为ARCO权限(访问,纠正,取消和反对)。LEA的行为必须符合地区,国家和欧盟法律。

处理法律的问题是法律不是一个定义明确的领域。规则,规范,原则和价值观以自然语言表达,因此存在一个分析性解决的现实问题,因为同一法规,条款,原则或概念在决定或裁定中实例化时可能会以不同的方式进行解释(Casanovas 2014)。

从技术上讲,这可以被视为“互操作性”问题,但事实是法律总是会拒绝完整的建模,如领域和核心本体集成到上层本体(Casellas et al。2005)和互动本体构建的维度(Casanovas等,2007)。

因此,由于将法律声明形式化存在客观限制,分析师被迫通过自己制定一些总体框架来完成这一缺失的部分。规范的实际决策和实施通常以某些理论为基础。从认知的角度来看,分析者同时使用一种操作语言和这种语言的元系统。模型和元模型结合在一起,其中最有趣的任务之一就是揭示法律解释框架(元模型)的内部结构。

CAPER是一个OSINT平台,用于打击有组织犯罪并促进跨国合作(Aliprandi等,2014)。CAPER的元模型已在八份可交付成果以及一些文章和论文中进行了详细介绍(Casanovas等,2014a,b;González-Conejero等,2014;Casanovas 2014,2015a,b)。在CAPER工作流程中,同时制定了隐私政策和旨在保护公民权利的道德准则,以构建符合法律和道德规范的CAPER平台。

2.CAPTURE工作流程

CAPER平台的功能是多方面的:

(i)实现一个框架,以通过标准化的数据接口(包括对数据挖掘组件的支持)执行通过多种可视化技术连接多个数据源的任务;

(ii)能够从不同的数据源中快速导入数据类型,以提高不同LEA协同工作的能力;

(iii)支持模式发现,记录和重用,从而逐步提高检测能力。

架构设计包含四个部分:

(i)数据收集(知识获取:数据收集),

(ii)分析(内容处理),

(iii)语义存储和检索,

iv)以及数据的高级可视化和可视化分析。

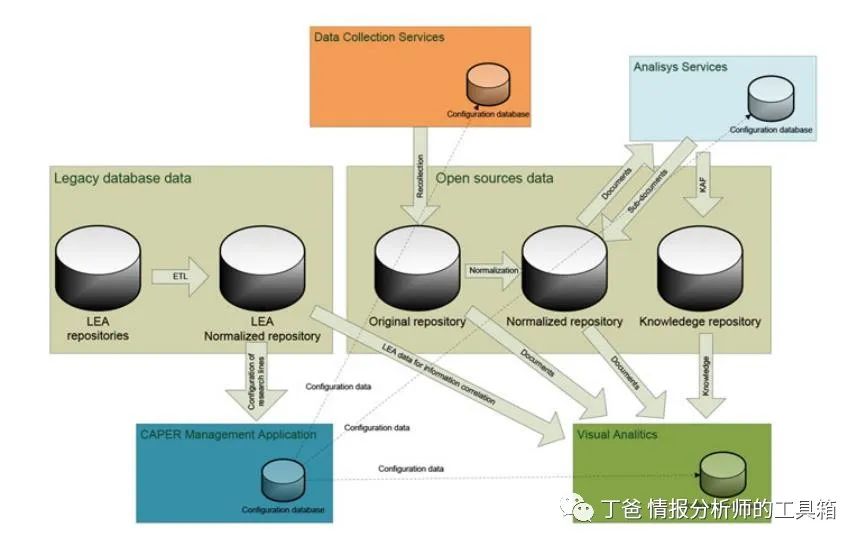

下面的图9.1显示了数据库之间的交互和工作流。除了特定的隐私影响评估(PIA),我们还探索了一些相关策略,这些策略构成了PbD原则的间接方法(Casanovas等,2014a,b)。

这是最终结果:

1.CAPER工作流面向四个不同的LEA分析人员:(i)通用分析(GA)(ii)高级分析人员(LEA-AA)(iii)系统管理员,(iv)LEA的外部用户(LEU) )。

2.定义明确的方案是从管理特定类型犯罪的经验中提取的。CAPER工具仅在LEA进行的调查中运行,以帮助他们更好地定义研究范围,但避免对其进行任何自动概念化。

3.预先确定了定义良好的模块相互依赖性。CAPER爬网系统由三个模块支持:(i)通过键盘进行爬网,(ii)通过URL进行爬网,(iii)通过针对键盘的URL进行爬网。搜寻器还能够将图像和视频元数据转换为Visual Analytics模块(VA)所需的允许的模仿类型。多语言语义也被添加到整个过程中。

4.已经建立了两种不同的本体:(i)针对包括希伯来语和阿拉伯语在内的13种语言的多语言犯罪本体(MCO),并带有关于毒品的概念证明(346个节点)。MCO会根据国家/地区法规进行调整(例如,在英国拥有毒品是犯罪行为,在西班牙则不是);(ii)专注于欧洲LEA互操作性(ELIO)的法律本体。ELIO的建立旨在改善欧洲LEA之间的信息获取和共享(González-Conejero等,2014)。

3.PbD和安全性

通过设计保护隐私(PbD)和数据保护(通过设计和默认)的概念在计算机科学和法律研究界是众所周知的(Cavoukian 2010)。这概念的身体旨在发展公平信息实践的原则(FIPs)遵循的艾伦•威斯汀传统私法和技术的更高级的层次管理和安全的用户在网络上的身份设定的微软架构师金卡梅隆(2005)。

Ann Cavoukian(2012)认为“隐私和安全是相互对立的,这是不正确的”,大数据和智能数据“积极地构建隐私和安全”。这或许是真的,但在打击有组织犯罪的行动中,这一点并不明显。在军事和人道主义领域,有效的OSINT工具的设计都是为了控制它们:尽可能多地发现和获取个人和组织的个人信息。

Bert-Jaap Koops,Jaap-Henk Hoepman和Ronald Leenes(2013年,2014年)在面对将通用数据改革包的保护模型建模到OSINT平台中的问题时,在法律和技术方面处于空白。不出所料,他们发现隐私法规不能硬编码-““设计隐私”不应解释为试图通过技术法规来实现法规遵从。相反,在负责开发和运行数据处理系统的人员中树立正确的心态可能会更有成效。因此,就监管工具箱而言,应从“代码”角度减少设计私隐,而应从“沟通”策略[强调添加]角度考虑。

最近,Colesky等人引入了“策略”的概念。(2016)缩小法律数据保护要求与系统开发实践之间的差距。我赞成作者的指导原则,但也许可以从这些限制中得出另一个结论。还有其他可能性将PbD嵌入监视平台,尽管是间接的,即添加理论观点,既不考虑技术监管也不考虑通信,而是通过技术手段构建法律意味着什么。可以从自治和社会认知人工系统的角度来研究中间制度模型的领域。

4.PbD策略和CAPER规则

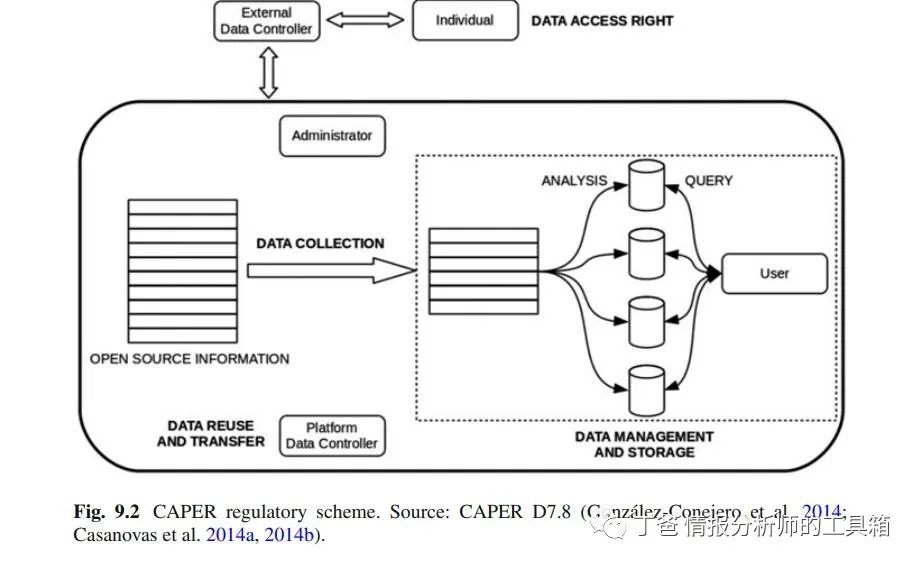

设计也意味着制度设计。机构-语义网监管模型(i-SWRM)的概念依赖于这一假设:自我监管模型将PbD的维度嵌入到技术环境中,而不是可表示为社会生态系统(Casanovas 2015a)。在某些领域——许可、专利或知识产权——这样的生态系统需要在规范性遵守和实现某些权利的有效法律行动之间建立自动联系(Rodriguez-Doncel等人,2016年)。用于大规模监视的OSINT平台需要不同的策略。CAPER生态系统与Koops et al.(2013)和Hoepman(2014)的框架有一些不同。Hoepman的PbD策略模型关注的是模型的内部结构;将几个要点发送到隐私(或数据保护)封闭管理系统的一般框架中。这与集中精力解释法律的想法是一致的,不考虑OSINT平台、最终用户和LEAs的特殊问题、风险场景和非对称多层治理。与此相反,i- swrm和专门用于管理CAPER workfl system (CRM)的监管模型更关注LEA的内部和外部关系。以用户正在处理和“赖以生存”的specifi c数据为中心的社会生态系统可以被概括为一个预先描述的简单方案(见图9.2)。

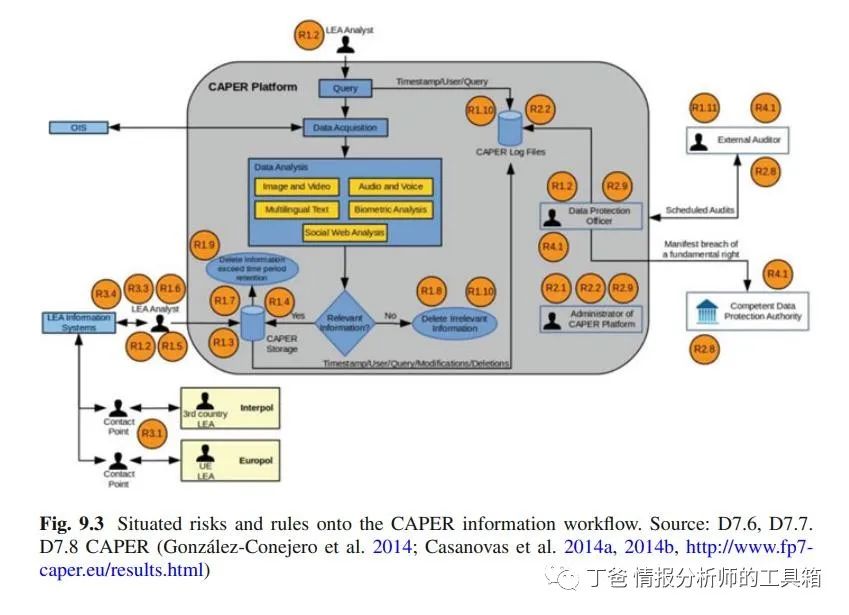

为了执行CAPER fi nal建议中所包含的规则,作为平台运行和监控的指导方针,我们可能会将潜在的风险放在其信息层上(图9.3)。例如,像“CAPER数据的存储应该在一个单独的存储库中实现”这样的规则。在LEA分析师和原始数据存储库之间不应该有任何与普通犯罪数据库的联系。然而,规则防止未经授权的访问、数据重用和转移,保护公民的权利——例如 当他们注意到其个人数据正在处理时被通知的权利-不能在图表上标绘,因为他们不仅仅处理信息流的规定,还涉及公民,第三方,控制人和 管理员。 法规的范围更广,涵盖功能,规则和参与者。

如前所述,23个设计的规则中有9个不能定位,因为它们不适用于信息处理,而是适用于最终用户的行为。R1.1、R1.4、R2.3、R2.4、R2.5、R2.6、R2.7、R3.2、R4.2、R4.3未标绘(表9.1)。在新的通用数据改革方案(GDRP)下,法规的范围要大得多。因此,它是一个混合模型:一些规则适用于信息处理,而另一些规则适用于分析人员和内部控制人员如何使用、处理、保护和最终删除这些信息。

这适用于对于积极义务,例如“每个LEA应根据CAPER监管模型(CRM)提供的一般框架执行特定的隐私影响评估(PIA)”,一般禁止使用“禁止对犯罪嫌疑人,受害人和受害人进行自动分类”。可以从CAPER结果中推断出证人”,并且对于诸如“据称拒绝访问的理由应向外部监督开放”等特定义务。外部监督机构应可自由查阅证明拒绝的文件。应在3个月的短时间内对以前的访问请求作出答复。

三、OSINT平台法规

法治与元规则

所有这些非离散范畴之间的关系是什么?OSINT平台提出了一个治理问题,因为它们应该尽可能有效地实现收集和存储信息的目标,同时它们必须遵守OSINT要求,例如法律遵从性。然而,有组织犯罪具有跨国的、广泛的层面。大约有3600个有组织犯罪组织在欧洲各地活动,与全球有联系。

那么,什么是“守法”呢?安全、数据和隐私是完全不同的国家法规的主题。平台和工具必须尊重国家一级的法规和规章,遵守国家和欧洲数据保护机构的要求,遵守人权案例法律,并考虑到LEA的专业最佳实践和文化。

跨国法治的概念可能是一个好的全球战略,因为它在集中于权利和法规的同时,将所有法律渊源掌握在一个概念中。法治意味着政府官员和公民受法律约束并普遍遵守法律,法律多元化是指多种法律形式共存的背景(Tamanaha 2011)。是否可以概念化和组织统治者与被统治者之间的关系,使统治者自己在数字环境中遵守尊重多元主义的法治?

在没有跨国国家的情况下,埃里诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)的学校提出了元级法治的概念,以指出普通易腐物品管理中的“混乱威胁”与“暴政威胁”之间的张力。(例如水,木材或渔业)(Ostrom 2010;Aldrich 2010;Aligica和Boettke 2011)。“恰到好处”的解决方案介于两者之间。诸如Murkens(2007)和Palombella(2009,2010)之类的法治学者最近也指出了经典模型可用于跨国目的的可恢复特征(不受民族国家观点的束缚)。

迈克尔·里奇(Michael Ritsch,2009)为网络空间提出了“虚拟法治”。根据他的说法,“依法治国” [他的拼写]必须是:(1)非任意的;(2)稳定的;(3)公共的;(4)非自由裁量的;(5)可理解的;(6)前瞻性的,(7)可以达到,(8)始终如一地执行,(9)公正地应用和(10)以事实中立的方式进行裁决。

“但是,这些标记不包括“自由”法治的传统要素,包括民主和人身权利”(Risch 2009,2)。乔纳森·齐特雷恩(Jonathan Zittrain)的“生成式”互联网概念在这里很重要。Zittrain致力于将基于社区的Internet使用保持在用户手中。16继Zittrain(2008)和Lessig(2006)之后,Mark Burdon(2010)从法律和技术的角度提供了标准重要性的例子。他基于信息原则在交互中的应用,区分了第一代隐私法律和第二代Web 2.0法律,后者应考虑到众包和公共干预的集体和聚合维度。

例如。使用Googlemaps不可避免地会导致侵犯隐私的地理混搭。危机映射所需的共享内容以及灾难管理中本地和个人图像的普遍使用也产生了相同的情况(Poblet 2013)。

但是,预防和缓解隐私问题的潜在解决方案在于嵌入式技术和社会标准的发展,而不仅仅是通过“基于信息隐私概念的法律追索途径”(Burdon 2010,50)。

我的观点是,应该在不同的抽象层次上解决此问题:(i)应从特定的技术和法规层面处理涉及法律选择来源的法规采购问题。工具; (ii)网络服务和平台(涉及权利所有者,管理者和最终用户)建立的社会监管生态系统模型;(iii)为设计监管系统而绘制的概念元模型。我将称法律的元规则为通过计算模型,信息处理以及虚拟和实体组织对法治的权利和规范的分析性管理(Casanovas 2015a,2015b)。CAPER监管模型(CRM)是这种多层,多维方法的一个示例。

2.CAPER监管模型(CRM)

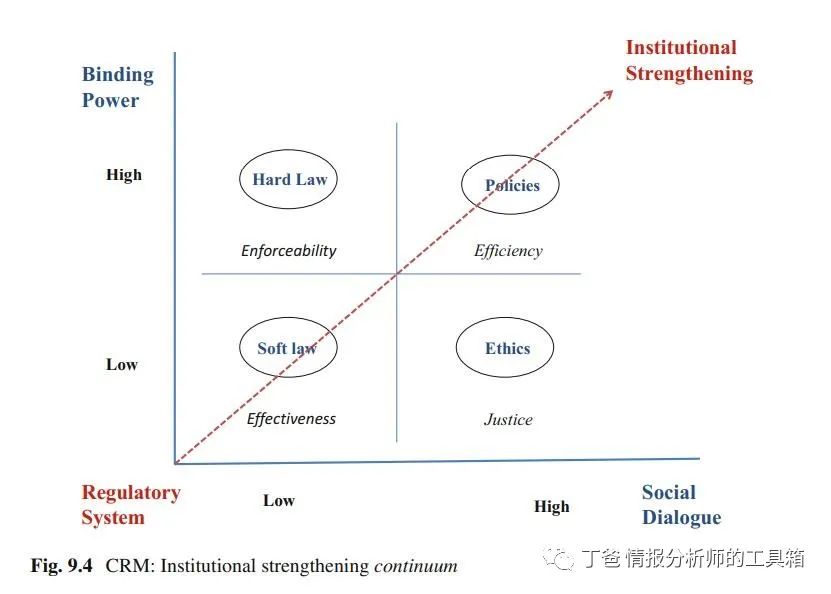

图9.4显示了从法治约束力和社会对话两个轴上出现的制度强化和信任。元模型假设,施加的力量(Macht, force)的程度和非合作行为的程度与统治者和被统治者之间的对话与合作的程度成反比。通过这种方式,公共空间的构建依赖于监管组件的组合,这些组件可以沿着两个轴进行排序,以建立中间机构,如CAPER framework指南。这种制度可以用来选择法律来源,并使之与特定的治理模式相兼容。另一种描述它们的方法是,借鉴古典法律理论,把法律的应用和实施作为初始的框架点来实例化法律规范的内容。法律来源的选择和解释是一个自上而下的语义过程(来自一些授权机构),也是一个务实和辩证的过程(源于利益相关者、公司、公民和消费者的互动)。

图9.5表示CRM动态。制度建设构成了约束力和社会对话,建立监管体系和建立信任之间关系的第三个维度。因此,信任是来自以下多层治理动态的非直接结果:(i)法院(硬法),(ii)机构(政策),(iii)专家(软法),(iv)和道德(委员会平衡)价值观,原则和规范)。它作为概念性的元模型,构成为CAPER监视和管理制定的特定规则。可执行性,效率,有效性和公正性是一阶属性,直接限定了它们的空间。(规范或规则的)有效性是一种第二属性,触发合法性-行为,行为或系统的最终限定阶段。为了使监管系统具有合法性(或符合合法性),它必须首先有效,即必须达到符合第一阶属性的某个阈值。一阶和二阶专有都可以被理解为监管空间中的等级量表。它们是非离散类别(Casanovas 2013,Ciambra和Casanovas 2014)。

3.规范性和机构性语义网监管模型

语义网监管模型(SWRM)共同组织(可执行的)硬法律和政策的概念架构,(不可执行的)软法律和伦理(Casanovas 2015a)。它们在Floridi描述的中间空间(数字/真实)运行。在这个混合的、扩充的、语义丰富的现实中,对规范的正式遵守不应该局限于其内容,而应该扩展到对其效果的可持续持久和维护。由此可见,中介制度的有效性是通过制度强化这一新兴的独立轴来体现的。这种方法提供了可度量的额外优势。

根据自动执行的重点和程度,我区分了Institutional-SWRM和Normative-SWRM。同样,这种区别也不是绝对的。

为特定生态系统设置的任何监管模式都包含两者的要素。规范性SWRM使用RDF,RuleML和权利,义务和义务的计算机版本。它们可能依赖于嵌套本体或本体设计模式(ODP)以及代表法律许可,知识产权或专利的权利表达语言(REL)的使用和重用,作为要搜索,跟踪或管理的数据和元数据。权利表达语言(REL)基于规则的实例化,这些规则可以通过扩展的词汇表述策略来进行语义填充。

因此,最终用户和系统通过用于管理和应用建模的政策和法律知识的同一工具链接在一起。Institutional-SWRM(i-SWRM)专注于最终用户与其自组织系统的关系。电子代理之间的内部协调,与人类(集体)代理的外部接口以及它们在不同类型的场景和实际环境中的动态交互至关重要。它们可以应用于具有多个规范性来源以及组织,公司和主管部门之间的人机交互的监管系统。因此,它们的概念方案与法律多元化以及与不对称多层和网络化治理的现有模型相关联。这些概念构造与埃琳诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)的社会哲学(即多中心主义和社会生态系统)兼容,因为它们的重心在于它们动态的社会纽带。

最终用户和系统通过社会和法律纽带相互连接,而社会和法律纽带则通过中间的法律和治理机构从外部将它们链接在一起。在CAPER的示例中,与LEA和安全专家的对话是了解问题的根源和原因以及让LEA的调查人员参与监管过程的关键。同时,由于具有约束力的规范也受到控制。例如。需要内部和外部DP控制器(主管DP的主管部门)以及设置严格的日志文件以保持记录以维持整个系统问责制的义务。

因此,采取的行动背后的雀跃监管模型(CRM)旨在将社会代理人的谈判与法治的规范性要求和条件联系起来(从更广泛的角度重新解释)。这就是为什么它可以在LEA的组织中实施并嵌入到CAPER系统中以规范平台使用的原因。CRM是i-SWRM的一个示例(即使系统体系结构中嵌套的自动规则很少)。

四、CRM可以应用于网络战争吗?

1.网络战

CRM是一个监管计划,旨在为OSINT监管难题提供一个解决方案。目前还不清楚它是否能成功地应用于相关领域。本章是朝着这个方向迈出的第一步。我已经概述了(I)一个specifi c模型,(ii)一个应用于OSINT景观的更一般的元模型,以及(iii)一些围绕监管系统概念的机构设计的新概念,I - SWRM和n- SWRM。尤其是元法治的概念被认为是在更广泛的政治背景下使用。对公民的监视、对网络攻击的理性回应以及对恐怖主义威胁的保护,构成了不同的目标和需要协调的不同任务,尽管它们可以单独分析和以不同的方式监管。

可以考虑到,令人惊讶的是,打击有组织犯罪的斗争比网络战更为精确的话题。专家们已经强调,网络战构成了一个战场,在这个战场上,必须仔细重构传统的战争监管工具,以解决“三个R问题”:权利、风险和责任(Taddeo 2012)。广义地说,除了陆地、海洋、空中和太空之外,信息还构成了战争的第五维度。横向的,不总是暴力的,但有对特定目标造成伤害的巨大潜力;成为国家、高科技公司、传统公司或政治团体的目标(Orend 2014)。Floridi和Taddeo(2014)已经把这个维度变成了信息战。

对于如何监管这个新领域,目前还没有达成普遍共识。《塔林适用于网络战的国际法手册》(Tallinn Manual on International Law applied to Cyber Warfare)由费登(fi eld)的杰出学者发布,M. N.施密特(M. N. Schmitt)编辑(2013),没有直接涉及这个主题。从来没有特别提到过OSINT。将其与“主动网络防御”或“监督控制和数据获取”等相关概念联系起来是可能的,但监管模式仍被视为国家设备,而国际习惯法则被视为国家间事务(施密特和瓦茨,2014年)。这个方法是不能抛出的。从法律的角度来看,它构成了一个现实的立场来处理。

许多专家仍在这一框架下工作,支持一项法律理解,即把网络攻击定义为“一种跨国界的网络行动,无论是进攻性的还是防御性的,合理地预期会造成人员伤亡或对物体造成损害或破坏”(《塔林手册》第30条)。因此,“网络攻击被认为只是战争的另一种战略或战术,就像武装无人机和火炮攻击一样”(Solis 2014, 5)。

Kilovaty(2014)区分了三个概念视角:(i)基于工具的方法,(ii)基于目标的方法,(iii)基于效果的方法。他总结了《塔林宣言》中尚未解决的问题:在网络环境下,谁有资格成为一名战斗人员,被攻击国可以采取何种措施来击退网络攻击,以及国际法通常如何对待网络间谍活动和知识产权盗窃。正如Zeadally和Flowers(2014,15)所强调的,网络战的手动定义排除了几个相关问题,例如,旨在破坏一个民族国家金融系统的网络战,因为攻击不会直接导致死亡或物理破坏。

相反,日内瓦武装部队民主控制中心(DCAF)将网络战争定义为“在虚拟空间进行的类似战争的行为”。这是一个更具包容性的定义,它区分了国家支持的网络攻击和非国家支持的网络攻击。它还包括网络破坏、网络犯罪和网络间谍活动。这一观点将网络战与网络犯罪和网络空间联系起来,考虑到所有参与者以及对非战斗人员、行业和公民社会有意或无意的影响。

CRM可以应用于这个更广泛的背景下,作为一个工具,组织,监测和控制OSINT平台通过一个多层次的治理元模型。在Gottschalck(2009)中可以找到一个有用的相关方法,尽管它更直接地用于将OSINT fi结果转化为法律证据。Kornmaier和Jaouen(2014)也讨论了这一主题,并强调了个体、信任和合作工作的新兴作用(2014,142)。我们确实在这一观点上趋同:因此,在[上述概述]网络环境中,在战略和政策中建立信息和情报交换的规章制度是上述过程中至关重要的第一步。必须确定谁分享什么,与谁分享,在什么情况下,如何处理、分类、处理和存储信息。

这些规定是必要的,因为一方面,在跨机构或私营公司之间共享信息甚至情报方面,没有得到广泛接受的标准。另一方面——为了完整性提到——信任是增加共享行为的关键。交换的信任发生在个人和组织级别。以同样的敏感度处理信息/情报的自信程度。只有这样,交换才会发生。此外,还应促进主权国家之间的合作,以提高网络防御的效率。(Kornmaier and Jaouen 2014, 152)。

2.将CRM扩展到网络战争, 十项初步意见。

这将被视为未来工作的先驱。为了扩大本章中提出的那种建模的范围,我将偏离以下初步意见:

网络空间的出现带来了使其成为独特作战领域的新功能。因此,这引起了施雷尔(Schreier,2015年,第91页)等人明确指出的治理问题:“在所有州,当今网络攻击的决策手段和监督机制都不足够”。他指出了五个与众不同的特征:(i)网络空间已成为遍布世界各地并向所有人开放的“全球公域”;(ii)它提供了没有实际界限的扩展战斗空间;(iii)信息和通信技术以非常规的技术和基础设施融合方式摧毁了时间和距离;(iv)网络空间偏向攻击者;(v)网络空间的组成部分发生了千变万化的永久变化(Schreier 2015,93)。

十多年前,在美国的9月11日事件之后,劳拉·多诺休(Laura Donohue)(2005-06、1207-8)确定了六种保护隐私的可能性,以保护公民免受侵入性监视的侵害:(i)建立产权在个人信息中,(ii)规范数据的访问,传输和保留,同时提供对违规行为的补救措施,(iii)缩减现有权力,(iv)更狭义地定义“国家安全”,(v)建立有效的保障措施, (vi)删除允许此类权力为“临时”权力的条款。我认为情况没有太大变化。CRM尝试了第七种可能性:创建中间机构以应用全球道德和法治的保障,同时减轻安全和情报服务任务的负担。

平衡网络安全风险与隐私问题构成了真正的挑战。此外,正如Tene(2014,392-93)所说,“这种微妙的平衡行为必须在立足于过时的技术现实的法律背景下进行。通信内容和元数据之间的法律区别;拦截和访问存储的信息;以及外国情报和国内执法–不一定能反映互联网的现有状态,在这种情况下,元数据可能比内容更能说明问题,存储比拦截更有害,并且与国内外情报密不可分”(Tene 2014:392) 。确实,尝试着重于特定的技术功能和能力可能有助于评估任务。我确实同意Tene的结论:与人为观察相比,自动监视所引起的隐私问题更少。反过来,这意味着触发法律保护的焦点应该在系统聚焦于单个嫌疑人的时刻。这与Lin等人的观点一致。建议(Lin等人,2015,57),将网络安全讨论重新定义为更接近于个人行为者。

在实现这种平衡的理论建议之间存在显着差异。欧盟在通用数据保护条例(GDPR)中采用的“按设计和默认进行数据保护”的概念最终将在2016年制定,并于2年后生效。它构成了欧盟强有力的政治赌注,这与在美国学者中流行的严格自由的以法律市场为导向的观点背道而驰,在这种观点下,公共场所从属于私人交易。快速浏览上届欧洲数据保护大会会得出相反的结果:PbD(或DPbD)是唯一一种被所有参与者广泛接受的策略,可以作为通用监视的替代方法来保护消费者和公民(Gutwirth et al.2015) 。

在有关云服务和云计算的法律文章中可以找到相同的区别。适用的法律体系分为两个层次:主要隐私法和次要隐私法。第一个是由服务的提供者和用户通过隐私合同(尤其是隐私策略)创建的。第二个是法规和政策。20从这个角度来看,公共空间减少了,显然是市场驱动的,私有化的。

在日常实践中,建立信任与重塑积极的或习惯的国际法以使规范适应不断变化的数字环境同样重要。因此,关于法律的元规则的分析性建议与制定全球道德规范以应对网络犯罪,网络恐怖主义以及最终网络战争的思想完全兼容。这项任务远非易事,因为恐怖分子和有组织犯罪经常利用所谓的“深色”或“深色”网络中搜索引擎无法访问的网站。未编制索引的网站使用多种方法来阻止从Web爬网程序中进行检测-自动跟踪超链接的浏览器,为以后的查询编制索引(Morishirna 2012)。

可以将人机界面设置为界标。通过第二代语义Web工具构建数据的开始和最终变成了在完全不同的场景和环境中对结构化信息和知识的务实使用(Casanovas等,2016)。这样的知识可以个性化。同样,蠕虫和恶意软件所造成的危害可以以不同程度和不同程度的程度传播给个人,团体,社区和政治实体。但是,没有办法将伤亡与目标分开。整个民间社会受到影响。因此,任何最终用户,网络空间的任何成员都受到一定程度的伤害。在保护中增加法规,赋予LEA和军队以权力并加以控制,这增加了法治的规范复杂性。没有什么比阻止私人和公共,虚拟和实物同时应用全球法律适用于威胁,冲突和战争更为重要的了,所有这些都发生在地下和超国家层面。法律的元规则似乎足以在实际环境中处理现代环境的计算机语言级别。

从严格的军事角度来看,John Arquilla(2013年)最近总结了网络战争的20年。Arquilla和Ronfeldt在突破性的RAND论文中创造了这个词,该论文于1993年在学术期刊上发表。将这两篇论文进行比较,读者会感到,阿奎拉最初对传播和知识的相关性的强调后来被分为两个广泛的经典领域:战争和正义。正义战争学说-战争法,战争法(少)战争法。在中间,关于快速或消耗战,陆战与海战,摩擦战(克劳塞维茨)与几何战役(de Jomini)的军事学说(Arquilla和Nomura,2015年)。因此,民族国家的力量仍然存在。两者之间缺少一些东西,因为Arquilla对知识的看法是纵向的(关于战争/思想战争的论述)和横向的(网络社会是“群体”),而没有探索其充分潜力来创建自我监管的机构,即重塑法律格局。规范伦理在其中运作。应该引起细微差别的不是Arquilla(以及其他许多人)的战争和冲突观念,而是他对法律法规在网络上和通过网络运作的理解。

这并不是说Arquilla和其他许多伦理学家指出的关于不断发展的网络空间的道德和法律问题并不重要。他们是。他意识到,战前/战后的时间顺序并不能代表网络攻击中真正发生的情况,而网络攻击并不适用。但是,道德不能沦为习惯国际法和《日内瓦公约》所认可的原则。正如我所展示的,道德原则可以嵌入并嵌套在CRM逐步扩展之上,以有效地监管OSINT监视并在公民权利之间取得平衡。但是,要接受这种观点,就需要从对法律的纯粹积极和规范的理解到中间的计算和制度水平的转折点。这与原则和价值观直接相关。例如。公平是谈判和ODR平台的转折点(Casanovas and Zeleznikow 2014)。问责制和透明度似乎是OSINT网络犯罪爬网的关键(Casanovas等,2014a,2014b)。尚不清楚哪种道德价值观可作为OSINT网络战争爬行中正义的转折点。法律的元规则的概念可以帮助以不同的抽象层次(地面,模型,元模型)思考这些道德问题,并以特定的位置和人机交互为出发点(Casanovas 2013)。

10.坦率地说,北约与欧洲刑警组织之间仍有改善合作的空间(Rugger,2012年)。美国和欧盟的法律和政策策略之间存在显着差异。欧洲网络犯罪中心(EC3)于2013年1月在欧洲刑警组织开始活动。欧洲刑警组织于2010年1月成为自治的欧洲机构。此后,欧盟各机构之间的合作就成为事实(例如,欧洲刑警组织与欧洲司法组织之间)。但这并不适用于所有会员国,特别是在反恐地区。政治和组织上的障碍仍然存在。美国和欧盟共同的《安全港协议》已被跨大西洋数据流的隐私保护政策所取代,仍在讨论中。

这种不合作表现出几个特点:(i)欧盟成员国政治,行政和司法框架的差异阻碍了有效的信息共享和协调;(ii)情报和警察机构之间的差异是由于利益不匹配的组织共同承担反恐问题的;(iii)优先事项和价值观方面的差距;(iv)最重要的是,主要法律和犯罪概念在语义互操作性方面的差异。这是仔细考虑并采用本章中提出的法律的元规则的另一个原因。

声明:本文来自丁爸 情报分析师的工具箱,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。