2025年4月30日,《可信数据空间 技术架构》技术文件,由全国数据标准化技术委员会(以下简称“全国数标委”)正式发布。该文件规范了可信数据空间技术架构,明确了可信数据空间在国家数据基础设施中的定位,描述了可信数据空间作为一种数据流通利用基础设施的核心技术特征、最小功能集合以及关键业务流程。这是我国国家层面针对可信数据空间技术架构的技术文件,它的发布标志着我国在可信数据空间领域迈出了重要一步,为可信数据空间从试点试验向规模化应用迈进提供了关键技术支撑。本文将从发布背景、主要内容、创新亮点以及与《国际数据空间参考架构模型》(IDS-RAM)的对比等方面,对《可信数据空间 技术架构》技术文件进行解读。

发布背景

2024年12月,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发《国家数据基础设施建设指引》,明确了数据基础设施的建设目标、推进路径和六大技术路线等。根据建设指引的规划,国家数据基础设施建设分为三个阶段,其中第一阶段(2024到2026年)中的一项重点任务是完成国家数据基础设施建设顶层设计,有效发挥标准在国家数据基础设施建设中基础性、规范性和引领性作用。2025年3月,国家数据局数字科技和基础设施建设司、全国数标委秘书处联合发布《数据基础设施参考架构(试行)》等6项国家数据基础设施建设有关技术文件,进一步推动了数据基础设施标准化进展,为建设集约高效、可信互联的数据基础设施夯实技术基础。

近日,为贯彻落实《国家数据基础设施建设指引》等政策文件要求,在国家数据局指导下,全国数标委重点围绕可信数据空间技术架构、业务流程、安全要求等方向开展研究,经过充分调研、多轮研讨、征求多方意见、专家评审等,编制形成《可信数据空间技术架构》技术文件,旨在厘清可信数据空间的内涵与外延,促进可信数据空间技术的兼容与收敛,引导地方、行业、领域、企业开展可信数据空间规划、设施、运营和管理。

主要内容

《可信数据空间 技术架构》从技术功能、业务流程、安全要求等方面对可信数据空间进行了规范。在技术功能方面,明确可信数据空间是家数据基础设施的一部分,应符合国家数据基础设施整体架构。可信数据空间由服务平台和接入连接器构成,具备身份管理、连接器管理、目录管理、数字合约管理、可信数据空间管理、数据使用控制等功能。在业务流程方面,明确可信数据空间各个功能组件及其交互接口之间的关系。在安全要求方面,明确数字合约安全、数据产品安全、空间运行安全等安全保障要求。

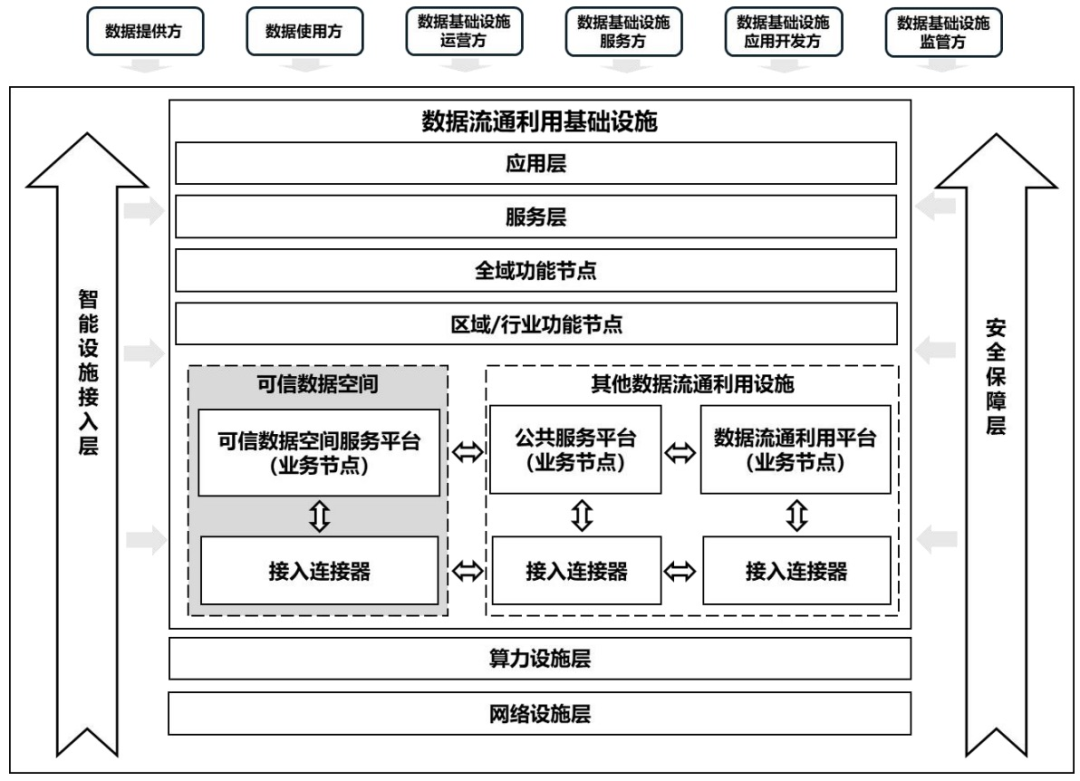

作为国家数据基础设施的一部分,可信数据空间符合《数据基础设施参考架构(试行)》确定的国家数据基础设施整体架构及基本约束,在继承国家数据基础设施业务节点、接入连接器基本要求的基础上,结合自身技术特征进行功能扩展,形成可信数据空间服务平台和可信数据空间连接器两大核心组件,整体架构如图1所示。

图1 可信数据空间在数据基础设施中的位置

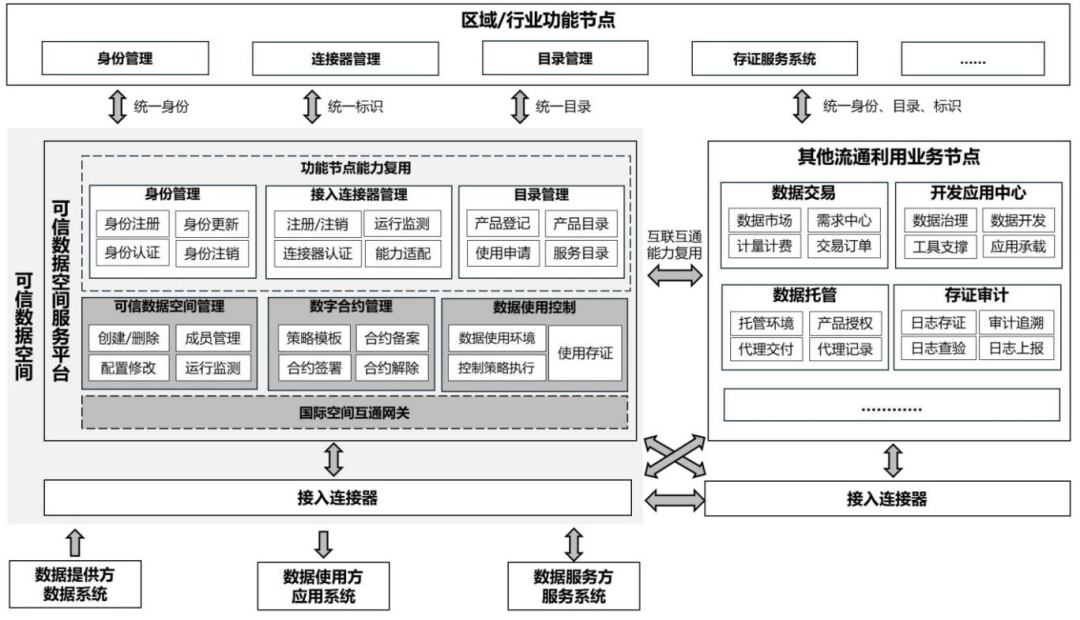

可信数据空间服务平台应具备身份管理、接入连接器管理、目录管理、数字合约管理、可信数据空间管理、数据使用控制、国际空间互通网关7个功能,其中身份管理、接入连接器管理、目录管理可复用区域/行业功能节点相关能力,并可在此基础上结合可信数据空间业务需求进行扩展。国际空间互通网关为可选功能,由服务平台按需建设。可信数据空间服务平台功能如图2所示。

图2 可信数据空间服务平台功能架构

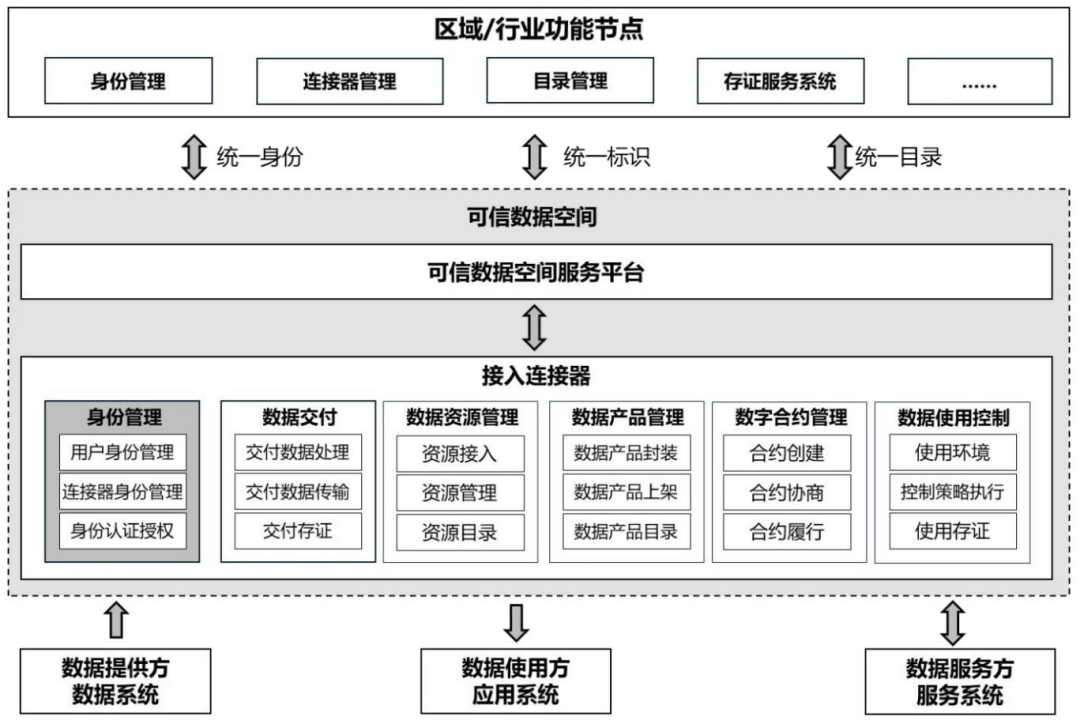

接入连接器是用户接入可信数据空间服务平台、访问和使用可信数据空间资源的入口。按照《数据基础设施接入连接器技术要求》,可信数据空间连接器具备身份管理功能,同时扩展出数据交付、数据资源管理、数据产品管理、数字合约管理、数据使用控制5项功能。可信数据空间连接器功能如图3所示。

图3 可信数据空间连接器功能架构

创新亮点

可信数据空间的概念内涵更加丰富完善

相比于国家数据局之前发布的《数据领域常用名词解释》(第二批),《可信数据空间技术架构》从定义角度、从技术组成、系统构成、生态关系、应用场景、与国家数据基础设施关系等方面,多个视角对可信数据空间的核心特征进行了更加详细的描述。

可信数据空间的技术架构更加清晰明确

《可信数据空间 技术架构》是对新一代数据基础设施建设的前瞻性规划,进一步规范相关参与方在可信数据空间中的角色定位、功能层级结构、对接交互逻辑以及接口要求,有利于避免重复建设,降低异构系统对接成本,为跨区域、跨行业数据流通利用扫清技术障碍。

可信数据空间的需求覆盖更加全面完整

《可信数据空间 技术架构》吸引了地方政府、科研院所、高等院校、企业等160余家单位参与,涵盖了人工智能、通信、能源、金融、安全多个行业的专家意见。这种广泛参与,不仅提高了技术文件的全面性、完整性,也为日后标准的大规模应用推广打下良好基础。

与《国际数据空间参考架构模型》(IDS-RAM)的对比

当前,国际上应用范围最为广泛的是国际数据空间协会(IDSA)发布的《国际数据空间参考架构模型》(IDS-RAM)。IDSA是一家旨在建立和推广安全可信数据空间标准的国际非营利性组织。截至目前,IDSA已吸引了全球31个国家的180多家机构组织加入,其中包括数十家来自中国的企业、协会、科研机构。

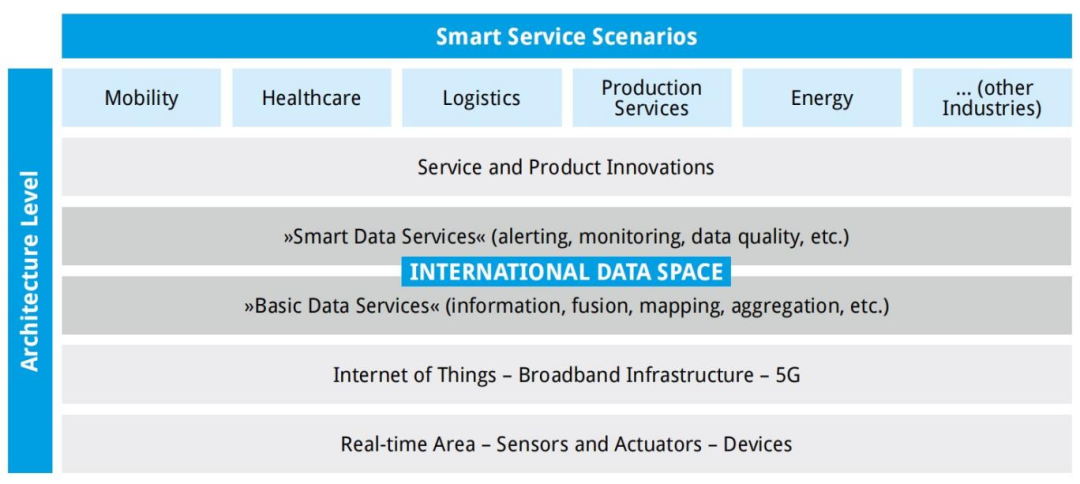

《可信数据空间 技术架构》与《国际数据空间参考架构模型》在愿景使命、目标定位等方面存在诸多相似之处,例如,两者都对促进数据跨境流通、加强国际数据合作、建立全球数据生态持积极开放的态度。《可信数据空间技术架构》为支持数据在不同国际数据空间之间的流通利用,预留了国际空间互通网关功能,包括:数据空间协议(DSP)等的格式解析、协议转换、消息适配,跨境数据交互中的身份可信、传输安全、全流程可追溯以及内置合规引擎。IDSA也在积极联合全球科研机构在各国建立能力中心和实验室,推动IDS-RAM的部分内容成为正式国际标准,并支持不同数据空间基于该标准实现互联和信息协作。

图4 IDS在企业数字化架构栈的位置

另一方面,《可信数据空间 技术架构》与《国际数据空间参考架构模型》也有不同之处,主要有以下三点:

(一)标准主导者不同:政府主导VS. 科研、产业主导

《可信数据空间 技术架构》的发布单位是全国数标委。全国数标委是是经国家标准化管理委员会批准设立的,在国家数据局指导下的,从事数据领域国家标准化工作的专业技术组织,主要负责数据资源、数据技术、数据流通、智慧城市、数字化转型等基础通用标准,支撑数据流通利用的数据基础设施标准,以及保障数据流通利用的安全标准等领域国家标准制修订工作。因此,《可信数据空间 技术架构》可以视为政府主导下的准国家标准,面向的是通用场景下的数据流通利用。

相比之下,《国际数据空间参考架构模型》主要是由科研机构和产业界主导。2014年,德国也是欧洲最大的应用科学研究机构--弗劳恩霍夫协会牵头,联合学术界、工业界和政府多方力量,提出“工业数据空间(Industrial Data Space, IDS)”的建设构想,并于2015年发起“工业数据空间行动”,次年成立工业数据空间协会(Industrial Data Space Association, IDSA)。2017年,工业数据空间参考架构模型发布,并开始向其他行业扩展。2018年,工业数据空间协会升级为国际数据空间协会(International Data Spaces Association,IDSA),工业数据空间参考架构模型随之升级为国际数据空间参考架构模型。因此,IDS-RAM重点关注工业场景。

(二)系统架构设计不同:集中式服务平台VS. 分布式服务平台

《可信数据空间 技术架构》中,可信数据空间在系统构成的物理角度上主要由可信数据空间服务平台和可信数据空间连接器组成。其中可信数据空间服务平台是可信数据空间运营方运营可信数据空间的支撑平台,为可信数据空间参与方进行数据流通和使用的基础服务。

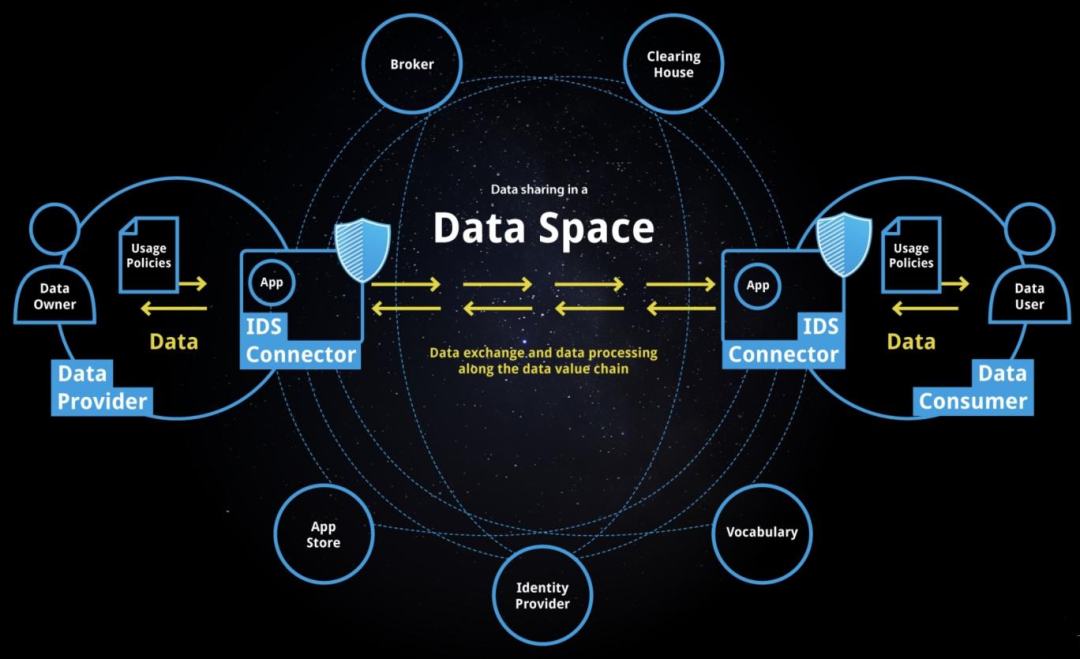

与《可信数据空间技术架构》不同,IDS-RAM中没有提出类似于可信数据空间服务平台的集中式平台。IDS-RAM的三个主要系统组成部分包括:连接器(Connector)、数据中介(Broker)和数据应用市场(App Store),其中,数据中介、数据应用市场,与清算中心(Clearing House)、身份认证机构(Identity Provider)、词汇中介(Vocabulary)等组件共同实现可信数据空间运营管理功能。

图5 IDS-RAM示意图

(三)功能侧重不同:数据流通VS. 数据应用

《可信数据空间 技术架构》中,开发应用中心是服务平台的可选功能,可信数据空间服务平台宜按需复用其他业务节点中的数据开发及应用相关功能,也可在服务平台中集成开发应用中心。这样的设计应该是基于国家数据标准体系的规划:根据《国家数据标准体系建设指南》,数据开发利用属于数据资源领域,而不是数据基础设施领域。《可信数据空间 技术架构》作为数据基础设施领域的标准,侧重基础设施互联互通、流通利用。

IDS-RAM侧重数据应用,明确提出数据应用市场(APP Store)、数据应用(Data APP)等概念,为数据应用的流通利用提供服务。IDS允许将数据应用市场上的数据应用程序注入IDS 连接器,同时在连接器上为数据应用的运行环境做了相应规范,以便在连接器上提供数据处理、数据格式转化和数据交换协议等服务。

审核:李征 | 业务研究所

作者:宋沂鸿 | 业务研究所、中移湾区(广东)创新研究院

声明:本文来自中移智库,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。