印度近期在安全通信领域取得重大突破,成功在多芯光纤(MCF)上实现了量子密钥分发(QKD),这一里程碑式的成就具有关键意义。它使得在单根光缆中同时传输量子密钥和高速经典数据成为可能,从而成功摆脱了对传统专用暗光纤的依赖,为通信方式带来革新。

这一成果得益于Sterlite Technologies Limited(STL)与印度远程通信技术开发中心(C-DOT)的紧密协作,有力地彰显了“自力更生的印度”和“印度制造”的理念与精神内涵。

展望未来,这一突破将为量子安全技术融入5G和6G网络、构建量子安全走廊,以及协同印度雄心勃勃的国家量子任务(旨在打造全面、集成的地面和卫星量子安全通信基础设施)筑牢根基,意义深远。

核心技术解析:多芯光纤与量子密钥分发

印度量子安全通信能力的最新进展源于两种不同但互补技术的协同应用:多芯光纤(MCF)和量子密钥分发(QKD)。

多芯光纤(MCF):下一代网络的基础

多芯光纤(MCF)代表了光缆设计的先进演进。它类似于单根物理光缆中的“多车道公路”,集成了多个独立的光传输纤芯,而非传统的单芯。这种创新设计允许同时传输更多数据,而无需额外的物理空间或铺设新电缆的昂贵成本。

MCF对现代网络基础设施的优势显著:

1.空间效率极高:在紧凑的外形中最大化数据容量,这对于拥挤的城市环境和优化现有基础设施尤为重要。

2.大幅节省基础设施成本:减少了对大规模土建工程和新电缆铺设的需求。

3.可扩展的设计:为应对未来网络扩展(如5G 和 6G 部署)预期的指数级数据流量增长提供了可扩展的途径。

全球领先的光学和数字解决方案公司Sterlite Technologies Limited(STL)在MCF技术方面展现了显著的领导力。STL设计、开发并部署了印度首个MCF电缆基础设施,包括空中和地下网络,作为端到端解决方案。

这项开创性技术部署在印度电信部(DoT)赞助的位于马德拉斯理工学院的先进光通信(AOC)测试平台上。值得注意的是,STL是全球首家在地下和空中网络基础设施中积极部署MCF电缆的公司,并在全球光纤和电缆技术标准化方面积极发挥领导作用。

对于QKD集成,MCF提供了关键的架构优势。传统QKD系统通常需要专用的“暗光纤”作为量子通道,以防止来自经典数据流量的干扰。MCF的设计允许在单根光缆中设置多个独立纤芯,从而将量子信号和经典信号物理分离到不同通道中。

这种分离至关重要,因为它允许敏感的量子信号保持完整性(这对QKD的安全原则至关重要),同时经典数据不受阻碍地流动。这使得MCF不仅是一种高容量光纤,更是一项基础架构创新,直接解决了QKD部署的核心实际挑战,将QKD从理论概念转变为共享基础设施中的可部署现实。

量子密钥分发(QKD):不可破解安全的承诺

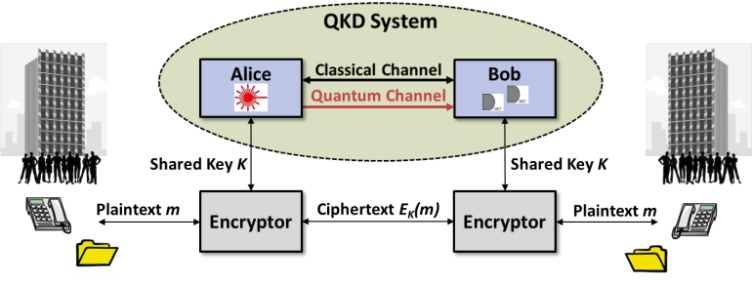

图:量子密钥分发(QKD)系统

来源:《Modeling decoy state Quantum Key Distribution systems》

量子密钥分发(QKD)是一种超安全通信方法,利用量子物理学的基本原理在双方之间交换加密密钥。与依赖数学复杂性(可能需要大量计算才能破解)的经典密码学不同,QKD的安全性由物理定律本身保证,提供了一种根本不同且更强大的安全范式。

QKD的真正独特之处在于其实时检测任何拦截或篡改企图的内在能力。根据量子力学原理,未经授权的一方试图测量或复制量子密钥,必然会干扰其量子态。这种干扰会立即向合法通信方发出窃听者存在的警报,使他们能够丢弃受损的密钥并启动新的交换。这种“不可破解”的特性使其优于传统加密方法,因为传统方法只能在事后检测到漏洞。

从历史上看,QKD系统的部署受到需要专用光纤线路(通常称为“暗光纤”)的限制,以传输量子信号而不受经典数据流量的干扰。这一要求显著增加了基础设施成本和部署复杂性,限制了QKD的广泛采用。

表:用于QKD的多芯光纤(MCF)与传统光纤对比分析

特征 | 传统光纤(用于QKD) | 多芯光纤(MCF) |

基础设施要求 | 需要专用暗光纤作为QKD通道 | QKD和经典数据可在同一光纤(不同纤芯)传输 |

数据传输 | 仅传输QKD信号;经典数据需单独线路 | 同时传输QKD 和高速经典数据 |

成本影响 | 铺设单独专用电缆成本高 | 无需铺设新电缆,显著节省成本 |

可扩展性 | 受限于专用线路的可用性 | 在现有光纤架构内高度可扩展 |

与网络集成 | 需要单独的网络规划和基础设施 | 无缝集成到现有和未来网络 |

印度的开创性突破:将QKD与多芯光纤集成

印度的这一成就标志着全球寻求安全通信的重要里程碑。这一创新的核心在于成功将量子密钥分发与多芯光纤集成,这一壮举对数字安全的未来具有深远影响。

创新解析:量子密钥与高速数据的同步传输

印度的突破核心在于成功演示了量子密钥可以与同一多芯光纤(MCF)电缆中的常规高速数据安全传输。这消除了对QKD单独专用光纤基础设施的关键需求,而这一需求历来是其广泛采用的主要障碍。这一进展代表了从实验室可行性到量子安全实际部署的根本转变。虽然QKD已在研究环境中得到演示,但实际部署面临重大障碍,主要是对专用基础设施的需求。

这一里程碑式现场演示采用的方法涉及印度电信制造商,特别是STL和C-DOT,使用4芯MCF电缆在超过100公里的距离上传输量子密钥。在这一创新设置中,一个纤芯专门用于传输量子密钥,而其余三个纤芯同时处理高速经典数据流量。

试验表明,在单根光纤上超过100公里的距离内,即使同时传输高容量经典数据,QKD链路仍稳定、无错误。这一成就展示了该系统的弹性及其在现实网络条件下有效运行的能力,标志着印度的重要“首次”。

“现实条件”和“稳定、无错误”方面表明,该技术已成熟到适合实际大规模部署的水平,直接解决了可扩展性和成本效益的难题。这标志着从纯粹的科学成就到工程和运营就绪的关键转变,使量子安全通信网络成为印度数字基础设施的切实可行目标。

这一实际成就证实,量子安全可以无缝集成到现有和未来的现实网络中而不影响性能。它提供了一种既经济高效又可扩展的解决方案,这对于国家层面的部署和支持印度的5G/6G部署等计划以及在不牺牲网络安全的情况下应对激增的数据需求至关重要。

合作成功:STL和C-DOT的作用

这一里程碑式成就直接源于全球领先的光学和数字解决方案公司Sterlite Technologies Limited(STL)与印度通信部电信部下属的印度顶级电信研发中心——远程通信技术开发中心(C-DOT)之间的战略协作努力。这一合作体现了公私合作的成功,完美契合印度的“自力更生的印度”(Atmanirbhar Bharat)和“印度制造”(Make in India)国家倡议,强调技术自主和本土发展。

两家机构的领导层观点凸显了这一合作的重要性。C-DOT首席执行官拉杰库马尔・乌帕德海伊博士将该倡议视为印度电信生态系统的关键里程碑,对STL等创新合作伙伴表示赞赏。他强调,这一成就 “清楚地证明了在下一代光纤上集成量子 - 经典网络的可行性,大幅降低了 QKD 部署成本”。STL 光网络业务首席执行官拉胡尔・普里表示,与 C-DOT 的突破性合作 “凸显了印度在开创下一代数字基础设施方面日益增长的实力”。他确认,成功地将 QKD 与本土开发的 MCF 集成,彻底改变了安全通信,并成为 “公私合作在建设数字主权和安全国家方面力量的证明”。

这一突破明确归因于私营实体与政府研发机构之间的合作,加上两位领导人对合作成功及其与国家自力更生倡议一致性的强调,表明政府支持的研究与私营部门创新之间的协同关系是一种高度有效的模式。该模式利用私营部门在开发和部署方面的市场驱动能力,从而在国家层面加速复杂的技术进步。

全球量子安全通信格局:对比分析

全球量子安全通信主导地位的竞争正在加剧,各个国家采用了不同的战略路径。

领先国家:中国、欧洲和美国

•中国:目前是量子安全通信领域的公认领导者,已建立了庞大的12,000公里量子网络。它还通过“墨子号”卫星率先开展基于卫星的QKD,将QKD集成到城市和各个部门,展示了全面的大规模国家战略。

•欧洲:通过欧洲量子安全通信基础设施(EuroQCI)网络采取协作方式,这是一项旨在保护政府和机构数据的安全量子安全通信基础设施,目标是到2030年全面部署,利用其自身的QKD系统,反映出对泛欧安全和机构弹性的关注。

•美国:采用双重重点战略,投资于QKD部署的试点网络,同时大力开发后量子算法。这些新的加密方法旨在抵御未来量子计算机的攻击,确保量子时代即使是传统系统的安全。这种方法突出了硬件和软件解决方案的结合,以应对当前和未来的威胁。

这些不同的战略表明,在量子安全主导地位方面没有单一的“正确”路径。每个国家的方法都反映了其战略优先事项、现有基础设施和感知到的威胁。

中国的规模反映了自上而下的国家战略;欧洲的方法侧重于协作的机构安全;美国的方法则是硬件和软件解决方案的结合。这种多样性表明,协作和互操作性标准对于全球安全的量子互联网至关重要,并凸显了印度独特的基于MCF的方法是对这一多样化格局的独特和有价值的贡献。

参考链接

[1]https://government.economictimes.indiatimes.com/blog/indias-multi-core-fibre-breakthrough-achieving-quantum-key-distribution-for-unbreakable-security/121388818

[2]https://www.prnewswire.com/in/news-releases/stl--c-dot-achieve-indias-first-quantum-secured-network-breakthrough-with-multi-core-fibre-302447146.html

声明:本文来自量密局,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。