文献信息

Privacy Concerns and Data Donations: Do Societal Benefits Matter?

隐私问题和数据捐赠:社会利益重要吗?

作者:Tawfiq Alashoor, Mark Keil, Zhenhui (Jack) Jiang, and Kambiz Saffarizadeh

来源:MIS Quarterly,2025月6月

1 摘要

数据捐赠,即鼓励个人捐赠其个人信息的做法,在推动医学研究、限制疫情传播等方面具有潜在益处。然而,是否捐赠数据本质上是一个隐私决策。在本研究中,我们基于“隐私权衡”模型(privacy calculus)——该模型用于描述隐私风险与收益的权衡过程——探讨隐私顾虑对数据捐赠决策的影响,并重点分析社会性收益在隐私决策中的作用。研究通过两项随机实验展开:实验一以医学研究中的数据捐赠为一般背景,实验二则聚焦于COVID-19研究的数据捐赠。结果发现,在两个实验中,隐私顾虑较高的个体往往更少选择捐赠数据。这一结论在多种条件下均成立,并与现有研究一致。然而,该结果受隐私权衡过程的调节作用影响,即当个体感知到数据捐赠具有隐含或明确的社会利益,尤其是在缺乏隐私保护机制的情况下,隐私顾虑与数据捐赠行为之间的关系会变得不那么显著,凸显出社会利益在隐私决策中发挥的重要作用。最后,研究讨论了这些发现在理论、实践、社会和伦理层面上的意义。

2 引言

“为了拯救一条生命……十条生命……一千条生命……一百万条生命,一个人愿意放弃多少隐私?”——Angst(2009,第176页)。这一问题提出已有十五年,在当今充斥着信息隐私忧虑与行为操控的时代(Acquisti 等, 2015;Jarovsky, 2022;Sunstein, 2022;Rosenberg, 2023;Xu 与 Dinev, 2022),其重要性更甚以往。

受器官捐赠理念的启发,医学界正在推动“数据捐赠”的实践,鼓励个人捐赠其个人信息,包括医学、人口统计及行为数据,以支持医学研究(Shaw 等, 2015, 2016;Taylor 与 Mandl, 2015;Topol, 2015)。数据捐赠已被纳入美国一项精准医疗计划的一部分,并在医学会议、网络研讨会、媒体报道及学术界中受到广泛关注(Ågerfalk 等, 2020;Garber, 2015;Krutzinna 与 Floridi, 2019;Payne, 2017)。

尽管目前对影响数据捐赠决策的动因和障碍仍知之甚少(Krutzinna 与 Floridi, 2019),数据捐赠的概念正在逐步被接受,相关倡议项目也在不断增加。例如,由多个非营利医疗组织资助的“Open Humans”数据捐赠项目于2015年启动。另一个较新的例子是“Count Me In”——一个非营利癌症研究项目,鼓励结直肠癌患者将其数据共享给科研团体(Noble, 2021)。COVID-19大流行进一步催生了更多数据捐赠项目。例如,德国便发起了若干数据捐赠项目,以配合其遏制SARS-CoV-2传播的其他策略。

尽管数据捐赠可能带来推动医学研究、限制疫情传播等社会性益处(Mandl 等, 2015),但其同时也对个人隐私构成重大风险,而这种风险的成本难以评估或预测(Acquisti 等, 2020)。因此,不少人对捐赠数据持谨慎甚至拒绝态度(Krutzinna 与 Floridi, 2019),这也可能解释了为何部分数据捐赠项目已停止运营(如 datadonors.org、donatehealthdata.com 以及 ourdatahelps.org)。在是否捐赠数据的选择面前,个体需要决定是否愿意让医学研究访问其个人数据。隐私方面的担忧,特别是涉及医疗信息的隐私问题,常常成为人们拒绝捐赠的原因(Ashford, 2016;Knapton, 2016;Sheehan 与 Hoy, 2000;Skatova 与 Goulding, 2019)。数据捐赠的支持者也普遍认为,若无法解决隐私问题,此类倡议难以实现(Mandl 等, 2015;Shaw 等, 2016;Taylor 与 Mandl, 2015;Topol, 2015)。此外,现有研究表明,隐私顾虑较高的个体在医学研究背景下更少捐赠数据(Krutzinna 与 Floridi, 2019)。这一发现与隐私研究领域中“隐私顾虑与信息披露决策之间存在负相关关系”的观点一致(Smith 等, 2011)。

在数据捐赠这一语境下,隐私顾虑可能与在社交媒体或互联网等其他领域中观察到的顾虑相一致(Hong 与 Thong, 2013;Krasnova 等, 2010)。然而,数据捐赠所涉及的隐私风险可能尤为严重,特别是在缺乏法律框架与适当技术基础设施的情况下(Hummel 等, 2019),这将加剧捐赠者所面临的隐私风险的严重性与可能性(Karwatzki 等, 2022)。此外,数据捐赠项目的成功很大程度上依赖于那些即便面临隐私风险也愿意为社会利益做出贡献的个体(Bietz 等, 2019;Skatova 与 Goulding, 2019;Taylor 与 Mandl, 2015;Topol, 2015)。这一权衡突显了数据捐赠的独特性:人们需在可能的个人隐私风险与希望造福社会之间作出抉择。

在此类权衡中,个体可能需披露范围广泛的个人信息(包括健康和非健康类数据),其中某些信息高度敏感。从捐赠者的视角看,数据捐赠的感知收益主要是社会性的(如改善公共健康);若存在个人层面的直接收益,这些通常也不具备明显的可感知性。与此相反,数据捐赠所带来的隐私风险则直接作用于个人。该种权衡与人们在社交媒体上披露个人信息等典型隐私决策不同,后者的风险与收益均归属于个体。在数据捐赠情境中,个体需同时考虑社会与个人利益,因而涉及更广泛的净效益评估,也促使人们对现有隐私理论提出进一步检验的需求。

文献表明,隐私顾虑与信息披露决策之间的关联会受到多种因素的调节(Alashoor 等, 2023b;Dinev 等, 2015)。在数据捐赠这一社会性动机较强的背景中,这种关系可能更为复杂。尽管先前研究(如 Angst, 2009)曾提及相关问题,社会因素在隐私研究中仍未得到充分探讨。为进一步厘清这一关联,并探讨其调节因素,我们引入“隐私权衡”(privacy calculus)模型,该模型用于解释隐私风险与收益之间的权衡关系(Klopfer 与 Rubenstein, 1977;Laufer 与 Wolfe, 1977)。

过往关于隐私权衡的研究主要聚焦于隐私风险与收益对信息披露决策的直接影响。然而,在数据捐赠的背景中,这些因素之间的动态关系更为复杂,正如近期研究所示(Hillebrand 等, 2023;Pfiffner 与 Friemel, 2023)。例如,个体对不同类型组织(如学术机构、政府部门与私营企业)发生数据泄露的风险感知会影响其捐赠意愿,而这一影响又受到数据类型和组织属性的共同作用(Hillebrand 等, 2023;Pfiffner 与 Friemel, 2023)。此外,尽管社会性收益的感知并不总能提高捐赠意愿(Hillebrand 等, 2023),但个体对数据捐赠过程的行为控制感可增强其参与意愿(Pfiffner 与 Friemel, 2023)。因此,我们进一步探讨:若个体感知到社会性益处,且具备隐私控制机制(从而提升行为控制感),是否可缓解隐私顾虑对披露决策的负面影响?换句话说,我们希望了解,当隐私权衡模型中同时纳入社会性收益、个人风险与个人收益时,是否可以调节隐私顾虑与数据捐赠行为之间的关系。这一视角在数据捐赠语境下尤具现实意义,因为该情境中的决策不局限于个人后果,而需评估社会层面的潜在影响。

研究问题:在考虑社会性收益的同时,个人风险与收益如何调节隐私顾虑对数据捐赠决策的影响?

为回答这一问题,我们设计了两个数据捐赠移动应用:DataDonors(一个应用原型)和 Fight COVID-19(一个应用模拟),并开展了两项实验。实验一使用医学研究中的一般性数据捐赠情境,实验二则聚焦于COVID-19研究中的数据捐赠情境。结果表明,在两项实验中,隐私顾虑较高的个体倾向于较少捐赠数据。然而,这一关联依赖于隐私权衡模型。具体而言,当(1)个体未能感知到社会性收益(无论是隐含还是明确)且(2)缺乏隐私保护机制时,高隐私顾虑显著降低数据捐赠意愿(实验一与实验二)。这一结果说明,在上述条件下,个体的隐私顾虑与其隐私决策是一致的,符合隐私研究领域的既有发现。然而,当社会性收益以同理心的方式被隐含诱导(实验一),或通过直接信息明确传达他人受益(实验二)时,这一关联便不再成立。同时,社会性收益的调节作用也依赖于隐私控制机制的存在。总体而言,我们的研究表明,隐私权衡中的关键因素(社会性收益与隐私控制)显著削弱了隐私顾虑对数据捐赠决策的影响,换言之,在社会性收益或隐私控制介入下,隐私顾虑对数据捐赠行为的负面作用不再明显。

本研究在以下几个方面对现有文献做出贡献。第一,我们将社会性收益纳入个体隐私决策的权衡之中。在数据捐赠情境中,隐私权衡的机制不同于传统模型,因为社会性收益需与个人收益共同考虑。这一视角拓展了以往仅关注个人收益的隐私权衡文献。第二,我们理论化并实证检验了隐私控制的调节效应,以深化对隐私顾虑与信息披露决策关系的理解,回应了Dinev 等(2015)对调节因素研究的呼吁。第三,我们通过考察风险与收益的权衡如何影响隐私顾虑对数据捐赠行为的影响,回应了Krutzinna 与 Floridi(2019)以及 Skatova 与 Goulding(2019)提出的“亟需实证研究”的诉求。第四,我们突破了以往对数据捐赠仅停留在意图层面的研究,转而聚焦于真实的数据捐赠行为,从而推动了该领域的进一步发展。

3 研究模型和假设

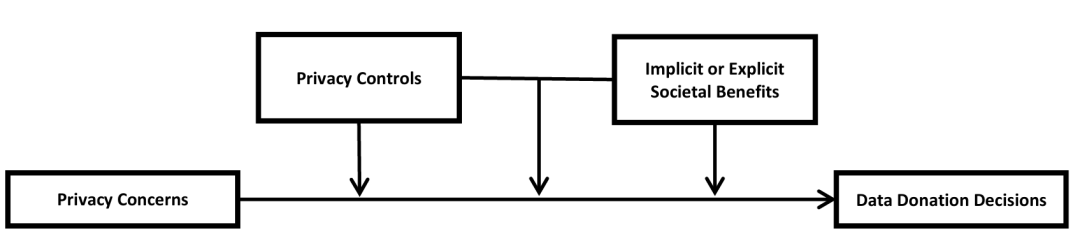

下图 1 描述了本文的研究模型,该模型预测隐私问题会影响数据捐赠决策,这与隐私和数据捐赠文献的结果一致(Krutzinna & Floridi,2019 年;Smith et al., 2011)。更具体地说,对于我们的研究问题,该模型还预测隐私问题与数据捐赠决策之间的关联将受到隐私计算中涉及的因素(即隐私控制和社会利益)的影响。

先前的隐私研究表明,隐私控制与感知的隐私风险和隐私保护有关(Adjerid 等,2018;Brandimarte 等,2013;Cavusoglu 等,2016;Dinev & Hart,2006)。从概念上讲,隐私控制是管理个人数据暴露风险的关键组成部分,与隐私计算模型中的“风险”要素密切相关。因此,在本研究模型中,我们将隐私控制作为风险维度的代表。需要指出的是,隐私控制与隐私关注是两个不同的构念(Xu 等,2011),但在数据捐赠背景下,这两者之间的交互作用可能尤为显著。例如,在具有利他性质的背景中,通过隐私控制实现的隐私保护可能会减弱人们原有的隐私关注带来的影响。

在“收益”维度上,我们引入了“社会性收益”这一变量,用以反映个体对数据捐赠所带来社会性益处的感知程度,这种感知既可以是隐性的(例如通过共情所激发的利他动机),也可以是显性的(例如通过明确告知数据捐赠将带来的社会影响)。在理论层面上,同时考虑隐性与显性的社会性收益,有助于拓展我们对收益机制的理解。具体而言,隐性的社会性收益使我们能够探讨个体通过间接方式(如共情)感知到社会价值,并因此采取有利于社会的行为(Batson,2011);而显性的社会性收益则使我们能够考察当人们被清晰地告知数据捐赠对社会的正面影响时,其行为反应的变化。

综上所述,本研究模型以隐私计算理论为基础,引入隐私控制与社会性收益这两个变量,旨在探讨它们是否能够削弱隐私关注与数据捐赠决策之间已被广泛验证的负相关关系。

在本研究的背景下,数据捐赠决策指的是个体是否愿意披露多种类型的个人信息,如医疗、人口统计和行为数据,并允许研究人员为医学研究目的访问这些信息。那些致力于通过数据捐赠模式推进医学研究和公共健康的组织,只有在个体愿意提供其个人信息的前提下,才能实现其目标。鉴于健康数据属于最为敏感的个人信息类别之一,个体通常会对医疗及非医疗机构如何使用和共享这些数据抱有高度关注(Libert,2015;Westin,2005)。这类担忧会直接影响个体是否愿意将其健康数据数字化并向相关机构开放。因此,在本研究背景中,隐私关注很可能成为阻碍因素。

假设 1(H1):隐私关注与数据捐赠决策之间存在负相关关系。

隐私控制被定义为“一种感知性构念,反映个体对其有能力管理个人信息的发布与传播的信念”(Xu 等,2011,第798页)。对个人信息的控制能力是信息隐私的核心组成部分(Solove,2006;Westin,2003)。已有研究表明,披露个人信息所带来的潜在损失会影响个体分享信息的意愿(Smith 等,2011)。而这种潜在损失可以通过风险防护机制(如隐私控制)得到缓解(Adjerid 等,2018;Brandimarte 等,2013)。

隐私控制的水平很可能在调节隐私关注与数据捐赠之间的关系中起关键作用。在缺乏隐私控制的情况下,个体在捐赠数据时将其私人信息暴露于未知风险之中,例如保险费用上升或身份被盗(Krutzinna & Floridi,2019;Topol,2015)。隐私控制作为一种风险保护机制,可能削弱隐私关注对数据捐赠决策的负面影响。这是因为与通常难以阅读或理解的隐私声明相比,隐私控制作为一种具体措施,使个体能够实际管理其数据的访问、使用与共享。因此,当人们对隐私控制所提供的保护水平进行理性评估时,其对隐私关注的依赖就可能被边缘化,从而在数据捐赠决策中不再占据核心地位。考虑到隐私控制与隐私关注之间的概念关系,我们提出:当个体拥有更高的控制权时,其隐私关注对数据捐赠决策的影响就越不显著,因为人们会理性地评估他们对所捐数据的控制能力。

假设 2(H2):当向数据捐赠者提供隐私控制时,隐私关注与数据捐赠决策之间的负相关关系将减弱。

社会性收益可分为隐性和显性两种。隐性社会性收益是通过一些微妙线索所感知到的,这些线索能够唤起数据捐赠可能带来的社会影响,例如通过激发对特定议题的同理心。显性社会性收益则是通过明确传达数据捐赠对社会的积极影响来被感知的。在诸如 Open Humans 等数据捐赠场景中,社会性收益通常比个人收益更为显著。因此,在该背景下,隐私权权衡模型中的“收益”主要体现为社会性收益。

接下来,我们将同理心关怀(empathic concern)作为隐性社会性收益的代表,并将告知个体数据捐赠所带来的社会性益处视为强调此类收益的显性方式。随后,我们将提出假设,探讨隐性和显性社会性收益对隐私关注与数据捐赠决策之间负相关关系的调节作用。

同理心关怀是利他主义行为的重要决定因素(Batson,2011;Batson 等,2009)。利他主义动机理论认为:“当个体对另一个有需要者的福祉产生以他人为导向的情绪(即同理心关怀)时,会产生一种动机状态,其最终目标是通过缓解这种需求来改善该他人的福祉(即利他动机)”(Batson,2011,第29页)。这被称为“同理心-利他主义假说”,即当个体设想他人境况出现积极变化并感受到促成这一改变的内在驱动力时,就会产生以改善他人福祉为目标的动机状态(Batson,2011)。Batson 及其同事在一系列实验中排除了自利解释,为该假说提供了有力支持(参见 Batson,2011)。

在诱发同理心关怀的情境中,个体往往出于纯粹的利他动机来帮助有需要的人。我们将“同理心-利他主义假说”应用于本研究语境,即通过捐赠个人数据帮助多个利益相关方,例如患者和医学研究人员。

研究表明,同理心关怀促使个体考虑集体利益(Batson 等,1995;Velasquez,2011),同时个体出于社会责任的动机捐赠个人数据的情况也已有所证实(Skatova & Goulding,2019)。我们认为,通过隐性方式(如同理心关怀)感知到的社会性收益,能够削弱隐私关注与数据捐赠决策之间的负向关系。其背后的逻辑在于,当个体体验到同理心关怀时,更可能关注他人的需求和集体福祉(Toi & Batson,1982;Williams 等,2014),从而可能减少对自身隐私风险的过度关注(Dinev 等,2015)。因此,在存在同理心关怀的情境中,隐私关注对数据捐赠决策的影响可能会被利他动机所抵消。

尽管同理心关怀假设了纯粹利他主义(Batson,2011),但经济学视角则提供了另一种解释。在该视角下,个体的行为可能体现出纯粹利他主义和不纯利他主义的结合,其中后者包括追求自利结果(Andreoni,1990,1995;Harbaugh,1998;Nunes & Schokkaert,2003;Stahl & Haruvy,2006)。例如,相较于首次捐赠者,经验丰富的捐赠者更可能表现出纯粹的利他主义,但研究仍发现他们会从捐赠行为中获得“温暖愉悦感”,这反映出一种自我收益(Ferguson 等,2012)。在我们所关注的语境中,神经科学实证研究表明,人在分享个人信息时会激活大脑中的奖赏系统(Tamir & Mitchell,2012),支持了隐私相关利他行为中存在“不纯利他主义”的观点。

因此,我们在研究中也纳入了该经济学视角,通过对比显性社会性收益与传统隐私研究中常用的显性个人收益(见表1),来兼顾纯粹(Batson,2011)与不纯(Andreoni,1990,1995)利他主义两种路径。这使我们能够对比社会性与个人性收益在调节隐私关注与数据捐赠关系中的不同作用。

基于我们对隐性社会性收益调节机制的推理,我们同样预期,显性社会性收益也将削弱隐私关注与数据捐赠决策之间的负相关关系,因为它们清晰地强调了数据捐赠的利他性质。

假设 3(H3):当捐赠者通过隐性方式(H3a)或显性方式(H3b)感知到数据捐赠的社会性收益时,隐私关注与数据捐赠决策之间的负相关关系将减弱。

我们还预期:当隐私权衡模型无法提供同时最大化预期社会性收益和最小化数据捐赠相关隐私风险的手段时,隐私关注将最能预测个体的数据捐赠决策。已有研究表明,隐私关注、隐私风险和收益之间的交互作用会共同影响个体在社交网站上接受好友请求的可能性(Choi 等,2018)。

在本研究语境中,设想一个情境:个体既未感知到社会性收益,也缺乏隐私控制手段。在这种情况下,隐私权衡机制无法促使个体进行数据捐赠,因为预期的社会性帮助效益较低,而失去对个人信息控制的风险较高。在此背景下,隐私关注与数据捐赠决策之间的负相关关系预计会更加显著。也就是说,当既缺乏隐私控制又缺乏社会性收益时,个体往往主要依据其隐私关注水平来做出是否捐赠数据的决策(Dinev 等,2015)。

相反,当个体感知到社会性收益和/或拥有隐私控制手段时,隐私关注与数据捐赠决策之间的这种负向关系将被削弱。因为在此类情境下,个体更不可能仅基于对隐私的担忧来做出决策。我们的推理是:当个体能够认识到数据捐赠对社会福祉的积极作用,或评估捐赠过程中的隐私保护机制有效时,即使其隐私关注程度较高,仍有可能愿意捐赠数据。也就是说,强烈的社会性收益感知、有效的隐私控制,或两者兼具,都可能促使高隐私关注者参与数据捐赠。

假设 4(H4):在隐私控制机制和/或隐性或显性社会性收益存在的情况下,隐私关注与数据捐赠决策之间的负相关关系将减弱;而在两者缺失的情况下,该负相关关系将增强。

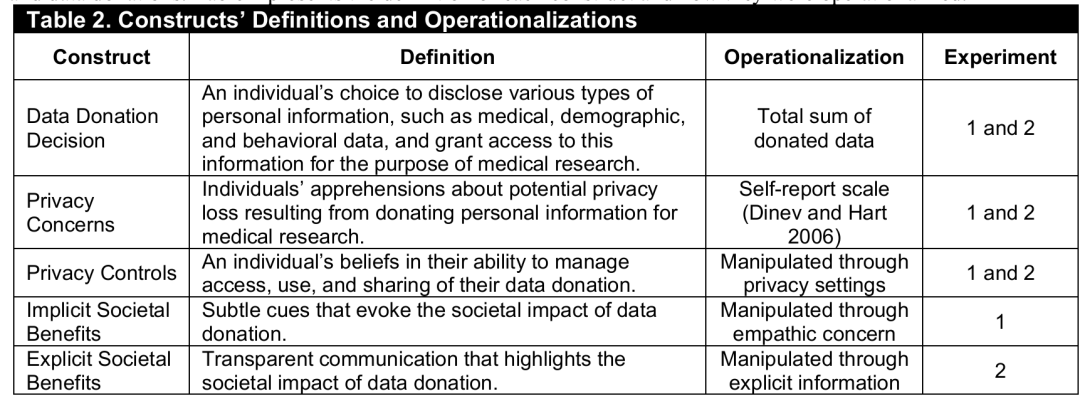

我们进行了两项实验以检验上述假设。在这两项实验中,我们均测量了参与者的隐私关注水平以及其数据捐赠行为。下表 2展示了各研究构念的定义及其具体操作化方式。

4 结论

总之,本研究探讨了医学研究背景下的隐私关注与数据捐赠行为,强调了这一亲社会隐私决策中社会效益的作用。研究结果表明,隐私关注越高,数据捐赠的可能性越低;然而,当社会效益被感知时,这一负相关关系会减弱。尤其在缺乏隐私控制措施的情况下,社会效益对该关系的调节作用尤为显著,突显了利他主义与隐私风险在隐私决策中的关键影响。通过理解个人隐私因素与社会性因素之间的相互作用,我们能够更有效地引导信息系统的设计,使其在尊重个体隐私的同时,促进社会公益的实现。

来源:MIS Quarterly

时间:2025年6月

编辑:常虹(国科大经管学院博士)

声明:本文来自图灵财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。