2025年6月,美国陆军大学战争学院(USAWC)战略研究所(SSI)发布会议报告《认知防御:2024国防研讨会》(Cognitive Defense:2024 Homeland Defense Symposium)。该报告总结了该研究所2024年2月举办的“重建庇护所”首届国土防御研讨会的重点内容,包括在大规模战斗行动中的认知防御,以其解决方案。

《认知防御:2024国防研讨会》

编译:东山月

全文摘要与关键词

1.认知防御与国土安全:认知战的兴起与泛滥使得美国军方重新审视“国土防御”以及“认知防御”在当今国际竞争中的意义。

2.认知防御框架现状:

①美国DHS发布《在灾难和紧急情况下对抗社交媒体上的虚假信息》;

②芬兰“综合安全”范式,要求每个人在某种程度上都是安全行动者;

③共同认知:让民众参与认知防御。

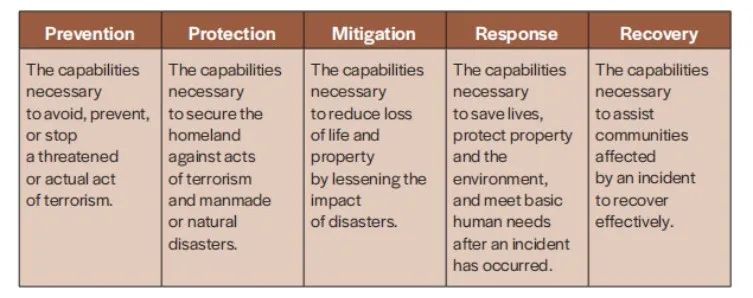

3.国家应急预案体系:

①NPS五大任务领域——预防、防护、缓解、应急响应、恢复。

②NPS认知防御方案:全民认知

4.结语:该研究建议通过扩大韧性核心能力的定义和应用范围,不仅局限于目前《国家应急预案体系》中划定的减灾任务领域,而应新增一项能力目标,即:要求国土安全与国防体系各领域的决策者通过识别威胁、适应挑战、协同合作来强化信念,使个人和社区能够抵御并克服自然与人为灾害。

01

认知防御与国土安全

1.1 “认知防御”提上关键国防议程

“认知防御”这一概念得到了美国国家安全和国土防御规划界的重视。报告认为,近二十年以来中东和西南亚的冲突、俄罗斯的重新崛起,以及某国在军事技术上的快速进步,对美国本土安全构成的多样化威胁。这种认知操纵层面的威胁已经在美国及其盟友的领土内展开,并且涉及到了全面的公民社会参与。认知战的兴起与泛滥使得美国军方重新审视“国土防御”以及“认知防御”在当今国际竞争中的意义。

1.2 认知战威胁严重且门槛降低

认知战并非新事物,然而移动技术和社交媒体的发展使得全球各地的信息获取变得更为便捷,加速了认知威胁的程度。从而更易导致对机构的信任度下降,而信任的丧失极有可能在危机时刻动摇国家意志。国内外极端主义行为者利用认知影响技术,操控选举和灾难等能引发大量情绪的事件,混淆公众认知,制造社会分裂。然而,目前美国应对虚假信息运动的法律框架尚不明确,急需采取立法行动,为民政部门提供有效的对策。

02 认知防御框架现状 国内外极端主义信息行动可能干扰国内应急响应,已成为应急响应的新常态。外国信息行动的影响范围已经被用来推进国内极端主义议程。这些信息行动的影响及预防和管理策略是当前关注的重点领域。 2.1 美国DHS《在灾难和紧急情况下对抗社交媒体上的虚假信息》 对此美国国土安全部于2018年发布了一份名为《在灾难和紧急情况下对抗社交媒体上的虚假信息》的指南。该指南建议了针对人员、流程和技术的最佳实践。 个人层面,建议与当地媒体建立合作关系,利用虚拟操作支持团队或其他技术志愿者来监控社交媒体活动。同时,利用可信的影响力人物,培训第一响应者识别虚假信息。 流程方面,建议使用国家事件管理系统和联合信息系统协议进行信息管理;准备预设的消息和视觉材料;积极在社交媒体上应对虚假信息;参与验证过程;以及开展跨机构的信息宣传活动。 在技术方面,建议设立一个中央网站,通过超链接鼓励分享事实信息,使用实时视频纠正信息,并使用监控软件来识别虚假信息。

然而,该领域仍有更多的治理完善空间。美国最高法院也在考虑对社交媒体平台进行潜在监管的立法变更。因此,未来的法律框架仍不确定。

2.2 芬兰的“综合安全”范式

芬兰政府及其公民共同实施了一种综合安全战略,每个人在某种程度上都是安全行动者,共同为芬兰社会的安全和防御贡献力量。这种策略可赋予公民在确保芬兰安全方面的作用,对于增强社会韧性至关重要。具体实践层面,在高级政治人物和政府官员积极参与的支持下,进行以下实践:

公开讨论芬兰及其公民面临的威胁和风险;

安全部门持续开展公开宣传,包括对中学和私营部门的宣传;

在全国范围内开设国防课程,为军事人员和平民提供有关芬兰外交、安全及国防政策的信息,内容包括抗压能力、国家战备状态、国家立法以及决策流程等相关资料;

中央政府根据对威胁环境的例行评估,持续监控、评估和调整安全措施。

2.3 共同认知:让民众参与认知防御

芬兰综合安全体系的各个要素共同培育了一种安全意识文化,有助于建立对威胁的共同认知,并提升公民的心理韧性。这一综合安全体系为国家应急准备奠定基础,支撑着供应链与产业战略,确保芬兰能更好地应对突发事件与危机。芬兰政府将国家与个人的抗压能力及应急准备视为威慑力的必要组成部分。 基于认知战的特点,地理距离并不能提供庇护。因此可以借鉴芬兰模式,坦率告知公民面临的威胁,并探索让民众参与保卫祖国认知领域的方式。

03 国家应急预案体系 正如网络安全保护网络免受入侵和黑客攻击,反恐防范极端组织的袭击,国土安全需要认知防御来保护我们的公民免受外国势力的操控性攻击。 3.1 NPS的五大任务领域 国家应急预案体系(National Preparedness System,NPS)是美国目前用于强化国土与认知防御的体系。2011年总统政策指令第8号要求美国国土安全部建立NPS,以实现“具备全社会范围内预防、防护、减轻、应对及恢复最高风险威胁与灾害能力的安邦强国”这一国家目标。 预防/Prevention:阻止、避免或中断迫在眉睫、潜在或实际发生的恐怖主义行为。 防护/Protection:以保障国家利益、发展愿景和生活方式蓬勃发展的方式,保护公民、居民、访客及关键资产免受最重大威胁与危害。 缓解/Mitigation:通过减轻未来灾害的影响,减少生命和财产损失。 应急响应/Response:在灾难性事件发生后迅速采取行动,拯救生命、保护财产和环境,并满足受灾人群的基本需求。 恢复/Recovery:通过及时修复、加固和振兴基础设施、住房及可持续经济,以及受灾社区的健康、社会、文化、历史和环境结构来实现灾后复苏。 3.2 NPS认知防御方案 认知防御方案:全民认知 通过对部分任务领域定义的微调,NPS提供了一种迭代式、分阶段的认知防御方案。在预防任务领域,该体系虽主要聚焦恐怖主义威胁,但可扩展适用于冲突连续体上始于竞争阶段的各类侵略行为。预防工作必须始于全民认知——意识到认知战正在进行,并培养民众识别虚假信息的能力。 预防:全民培训计划,提升媒体素养与认知防御意识 可将原有NPS预防任务领域从完全聚焦于恐怖主义威胁,调整至任何形式的竞争冲突,从而将认知战防御概念下沉至国家民众的意识之中,提升全民识别虚假信息的能力。 案例:2014年,芬兰启动了一项全国性培训计划,该计划涵盖了从幼儿园儿童到所有成年人群体,旨在帮助公民识别假新闻并抵制虚假信息。在该计划实施一年后,当俄罗斯的虚假信息攻势加剧时,由于整个社会都成为攻击目标,芬兰总统呼吁每位公民加入行动;每个人都需承担相应责任。最终,芬兰成为欧洲媒体素养最高的国家。这为美国提供了成功案例和可借鉴的模式。 防护:预警监测虚假信息,发布风险提示,制定应对方案 防护任务领域的综合定义无需调整,其功能架构应围绕监测预警系统展开。多辖区、跨部门的作战室或行动中心可监控虚假信息并制定应对方案。该监测预警系统可效仿国土安全部在911事件后为反恐建立的国家融合中心网络模式。根据联邦指导方针,各州及城市融合中心汇聚了地方、州和联邦执法机构的代表,共同分享和分析涉及暴力极端主义的犯罪情报信息。这些信息作战中心能监控社交媒体、新闻媒体及其他网络信息源,发布风险提示,并采取其他行动应对虚假信息。 缓解:社交媒体和技术提供商+ 立法提高算法透明度 缓解即“通过减轻[未来]灾害的影响来减少生命和财产损失”,该定义可通过纳入那些减轻虚假信息影响的技术措施,从而适用于认知防御领域。缓解虚假信息影响的努力必须从社交媒体和技术提供商开始,识别并标记或清除虚假信息、深度伪造内容和机器人生成内容。或许缓解虚假信息影响的最佳方式是出台立法,要求社交媒体公司提高透明度,并调整驱动内容的算法,以防止将用户更深地拖入虚假信息的厄运螺旋。 应急响应:网络侦察兵,专业搜索与驳斥虚假信息 在担任联合特遣部队北方情报主管期间,美国陆军上校丹尼尔·S·霍尔建议设立一个名为“网络侦察兵”的新职业类别,这些人员将接受培训以“在互联网和社交媒体平台上搜寻灰色宣传”和虚假信息,并采取行动驳斥这些信息。在全国范围内的信息作战中心网络中,有关虚假情报的信息可以实现共享。 恢复:核心在于重建社区生态,及时开展辟谣工作 随着外国虚假信息越来越多地针对美国发生的自然灾害和人为灾难,这类事件的复杂性和后果正不断加剧。如2023年2月俄亥俄州东巴勒斯坦镇发生列车脱轨及有毒化学品泄漏事件后,该事故立即成为虚假信息和恶意信息的目标。多种阴谋论甚嚣尘上,诸如政府掩盖污染真实程度、酸雨正在形成、记者遭逮捕等说法层出不穷。其中典型案例是,一架载有环境咨询公司员工的飞机(当时正前往俄亥俄州其他地区处理金属工厂爆炸事故)真实坠毁事件在网络空间被恶意炒作,引发其与东巴勒斯坦事故存在关联的揣测。灾后恢复的核心在于重建受灾难性事件影响的社区生态,因此需要向事故恢复团队部署虚假信息专家,直接在受灾社区开展辟谣工作。

04 结语:认知防御与韧性 “韧性”一词被广泛用于描述国家安全、国家应急预案以及当前认知领域的目标。根据总统政策指令第8号(PPD-8)的定义,韧性指的是“适应不断变化的条件、承受紧急情况造成的破坏并迅速恢复的能力”——这一概念具有广泛的适用性,可涵盖任何威胁或灾难的各个阶段。 该研究建议通过扩大韧性核心能力的定义和应用范围,不仅局限于目前《国家应急预案体系》中划定的减灾任务领域,而应新增一项能力目标,即:要求国土安全与国防体系各领域的决策者通过识别威胁、适应挑战、协同合作来强化信念,使个人和社区能够抵御并克服自然与人为灾害。

参考文献:

https://media.defense.gov/2025/Jun/26/2003744003/-1/-1/0/20250626_SCHWARTZ_COGNITIVEDEFENSE_ONLINE.PDF

声明:本文来自认知认知,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。