无人机体积小、灵活性高、操作简便,在为物流配送、地理测绘等领域带来便利的同时,也潜藏着巨大的安全隐患。

一、无人机系统组成

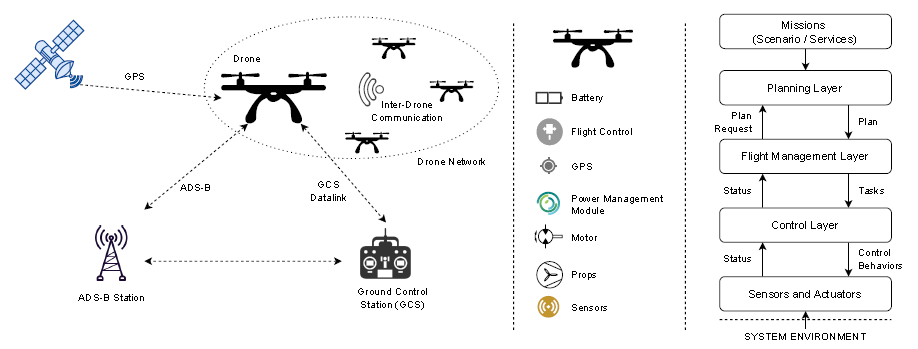

无人机系统(Unmanned Aircraft Systems, UAS)由多个组件构成,主要包括基本组件、信息通信技术(ICTS)组件和操作人员与后勤支持等。

常用无人机系统组件

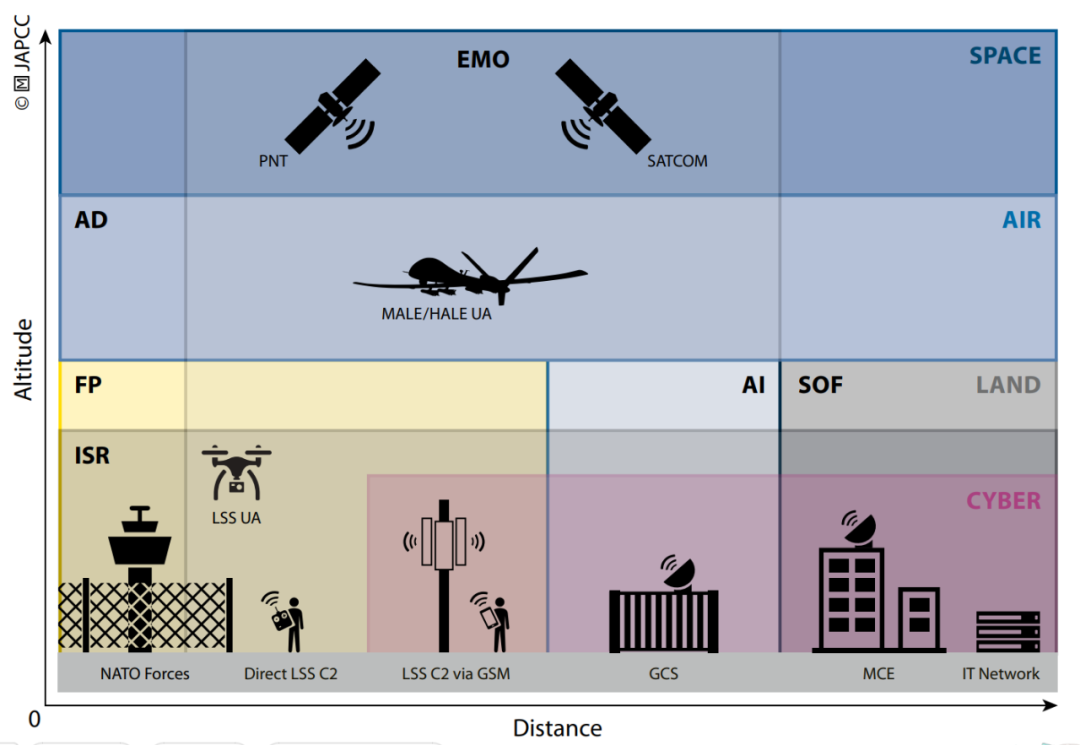

小型无人机系统的基本组成包括操作人员、遥控器、指挥与控制(C2)链路以及无人机本身。而较大型的系统可能还包含专门用于起降的地面控制站(GCS)和执行任务的任务控制单元(MCE)。大型系统通常利用基于太空的超视距(BLOS)通信来实现指挥控制和数据传输。地面控制站和任务控制单元由卡车、集装箱或建筑物等物理基础设施组成,其中容纳着运行整个系统所需的计算机硬件和软件。

无人机系统、组件及主要架构

无人机系统的运行离不开人员,从操作小型无人机的单个人员到大型系统中轮班的多名机组人员不等。执行情报收集任务的高级军用无人机还需要大量的处理、开发和分发(PED)人员来分析无人机提供的信息。此外,无人机系统的规模越大,对机库、跑道、机场等基础设施以及燃料、弹药和维护等后勤支持的需求也越大。

二、由无人机系统漏洞而产生的安全威胁

随着无人机系统日益复杂,并配备了Wi-Fi、蓝牙、蜂窝连接或其他蜂窝通信技术等先进通信技术,恶意行为者未经授权访问和控制无人机系统的风险可能会增加。远程访问和控制连接功能引发了人们对非法远程访问和安全漏洞的严重担忧。先进通信技术的集成可能允许恶意行为者拦截或劫持无人机系统与其控制器之间的通信信号,从而可能导致未经授权访问敏感数据或控制无人机系统本身。

无人机信息收集与存储环节如果没有得到妥善保护,容易受到各种潜在无人机系统网络漏洞的影响。通常,无人机系统收集的数据可以根据其规格和用户决策存储在多个位置,包括联网设备(例如手机或电脑)、无线电控制设备、硬盘或个人服务器,或无人机系统公司提供的云平台。如受损的网络连接芯片可能会在制造过程中引入后门或其他恶意功能,这些功能可能会在无人机系统激活时触发。

无人机可能面临的安全威胁

非法访问无人机系统用于存储数据或授权远程控制访问的云平台,并利用该访问权限确定无人机系统及其飞行员的位置。一旦获得此类访问权限,恶意行为者便可伪装身份,从而窃取敏感信息以及与关键基础设施相关的数据。

有研究人员曾成功逆向工程控制无人机系统的无线电频率,并能够精确定位无人机系统的位置、无人机系统起始点以及遥控飞行员的所在位置。此外,未经授权的无人机系统访问可能为恶意行为者提供途径,使其能够渗透到关键基础设施公司的无人机运营中,从而危及这些公司的功能和安全性。无人机系统受损的潜在后果非常严重。恶意行为者访问UAS可能会导致敏感数据泄露,包括实时视频和地理位置信息,这些数据可用于收集情报和进行监视。

三、应对无人机供应链攻击中数据安全风险的策略

应对无人机供应链攻击中的数据安全风险,需从技术防护、供应链管理、合规体系及应急响应等多维度构建防御体系。

(1)强化技术防护体系,阻断数据窃取路径

对供应链软件全生命周期实施实时行为监控,通过部署端点检测与响应(EDR)工具,识别异常数据传输(如Cxclnt/CIntend 后门的通信特征),阻断未经授权的数据外发;采用软件成分分析(SCA)技术,扫描供应链各环节软件中的开源组件(如GitHub工具),检测是否存在恶意篡改或未公开漏洞,避免类似Venom活动中开源工具被滥用的风险。

对无人机设计图纸、飞行日志、用户数据等敏感信息实施全链路加密,包括存储加密(如SD卡数据)和传输加密(规避中间人攻击),防止攻击者通过供应链渗透窃取数据。基于零信任架构,对供应链上下游企业的系统访问实施最小权限原则,限制第三方供应商对核心数据的访问范围,例如仅开放必要的API接口,避免凭证收割导致的权限滥用。

(2)优化供应链管理,提升风险溯源能力

建立供应商安全评估机制,对硬件制造商、软件服务商进行定期渗透测试和安全审计,重点核查其代码签署流程、漏洞管理机制,防止类似“篡改合法软件”的供应链攻击。要求供应商提供软件物料清单(SBOM),明确组件来源及版本,通过区块链技术记录供应链数据流向,确保恶意代码植入可溯源。联合行业协会、安全厂商建立威胁情报平台,实时共享针对无人机供应链的攻击手法(如纤维技术规避、定制后门特征),及时更新防御规则;针对跨国供应链,整合不同地区的监管要求(如数据跨境传输规范),避免因标准差异导致的防护漏洞,降低跨国攻击的渗透风险。

(3)完善合规与应急机制,降低数据泄露影响

依据法规明确供应链各环节的数据处理规范,例如禁止在未加密情况下传输无人机用户位置信息,避免法律风险;对供应链中的数据处理活动进行定期合规审计,重点检查第三方供应商的数据存储位置、传输路径是否符合本地化要求,防止“收割凭证”后的数据非法出境;制定数据泄露应急响应预案,模拟供应链攻击场景(如上游供应商被入侵导致数据泄露),制定检测、遏制、恢复分阶段响应流程;定期开展应急演练,提升供应链各环节企业的协同响应能力,确保在遭遇类似攻击时能快速阻断数据泄露链条。

(4)技术创新驱动防御升级,应对新型攻击手段

利用机器学习算法分析供应链中的数据流动模式,识别异常行为(如非工作时间的高频数据传输、未知IP地址的访问),提前预警隐蔽攻击。对定制化恶意工具建立行为特征库,通过AI模型实时匹配攻击模式,提升对新型工具的检测效率。

在无人机关键组件(如飞控模块、存储芯片)中集成硬件安全模块(HSM),对数据进行硬件加密,防止攻击者通过供应链渗透篡改固件或窃取密钥;采用供应链信任根技术,从芯片制造环节植入唯一身份标识,确保零部件来源可信,避免“恶意硬件植入”导致的数据安全风险。(北京蓝德信息科技有限公司)

声明:本文来自蓝德智库,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。