而不是更多的产品,更便宜的产品。

战略定位与经营效率

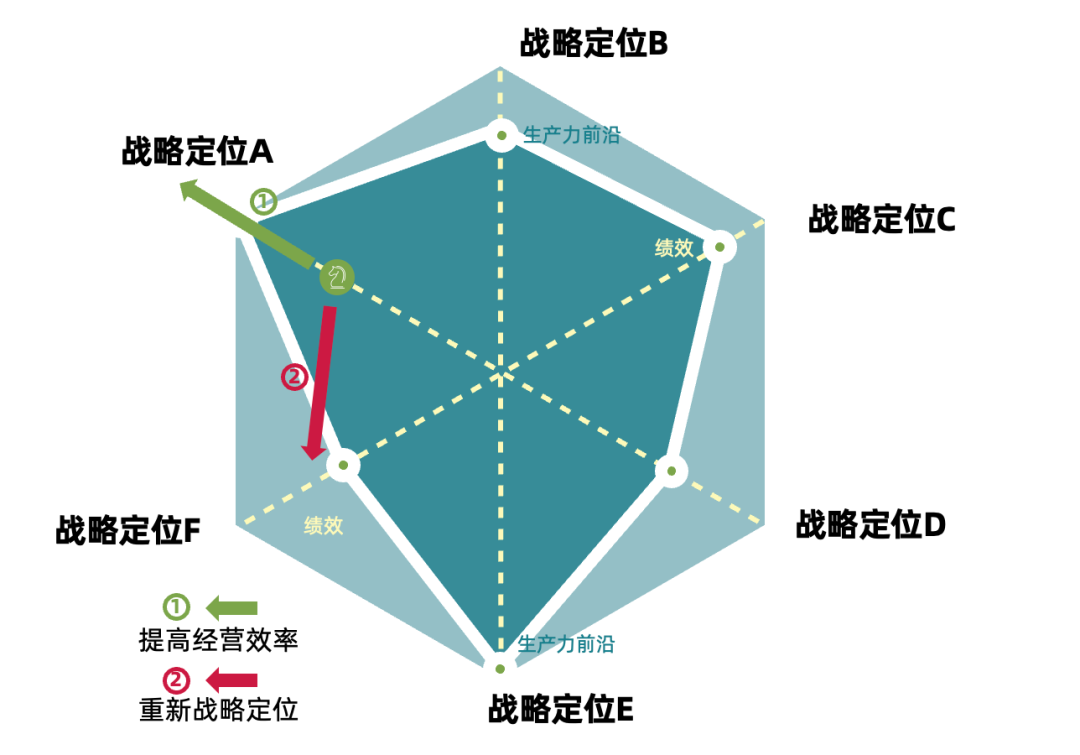

什么是战略?战略,是创造一种独特且有价值的定位,并以一系列彼此匹配的活动来实现。在竞争激烈的商业环境中,企业的核心竞争力来源于战略定位与经营效率的有效结合。

经营效率指在特定职能和工作领域中的绩效提升。以 2010 年代的国产智能手机行业为例:从供应链集约化、模块化设计、快速迭代到线上直销与渠道扁平化。然而,最佳实践容易被模仿,行业整体效率虽然提高,但公司的相对优势被迅速削弱,同质化随之发生,全行业陷入普遍亏损。

与此相反,战略定位是选择与竞争对手不同的活动组合,这要求企业具备创造力与洞察力。若市场只存在一种理想定位,企业只需发现并率先占领即可,战略的重要性反而下降;运营效率会成为主导。然而,这种情形只在极度成熟的行业中才可能出现。在大多数情况下,存在多种可行的战略定位与活动组合。不同于经营效率的“无需取舍”,战略的本质是做出清晰而艰难的取舍。

当组织在“做得更快/更省”(效率)与“做得不同/更准”(定位)之间摇摆时,路线图就会变得臃肿。先明确定位,再谈效率,可以避免“什么都做一点,但没有一项做到极致”的陷阱。

头部厂商的同质化效率陷阱

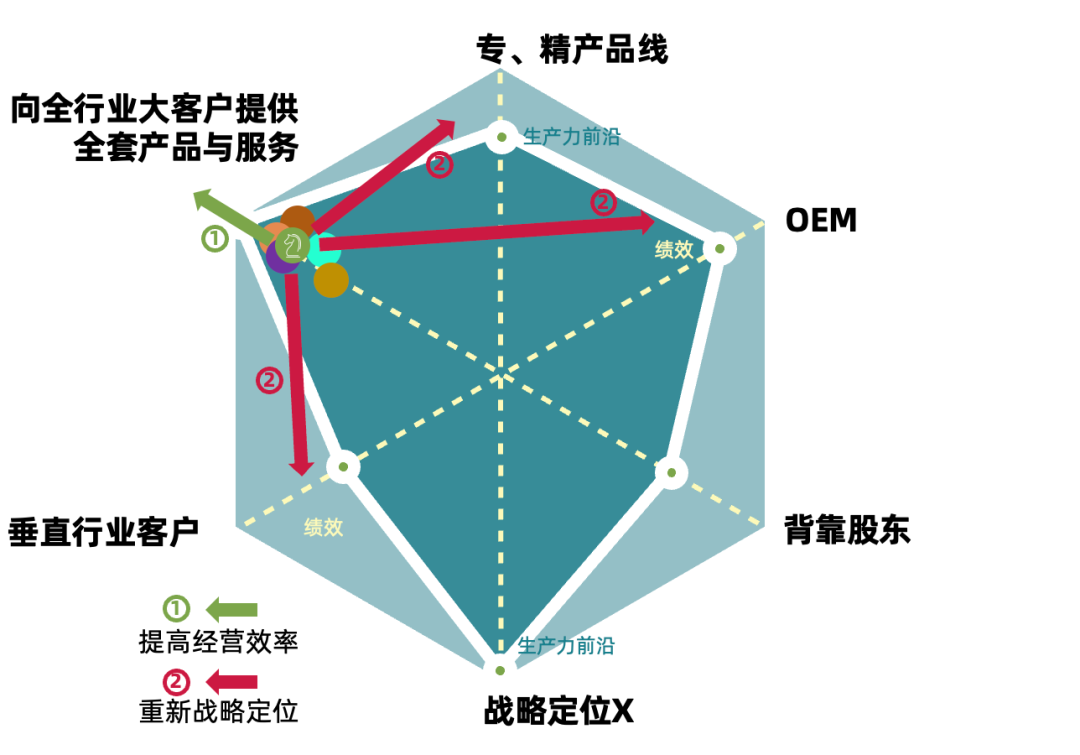

网络安全领域中,许多厂商最初凭借独特产品或明确客户群脱颖而出。随着增长压力与市场逐渐饱和,管理层往往通过扩充产品线、堆叠功能和模仿竞品来扩大版图。缺乏取舍的增长冲动,让公司试图进入几乎每一个产品领域。

最终,领先的安全厂商逐步走向单一化定位:都把自己定义为“综合解决方案提供商”,面向全行业大客户提供全套产品与服务。经过二十年迭代,这一模式已高度成熟,各家运营效率接近行业生产力前沿。随之而来的,是零和竞争与持续价格/成本压力,削弱了对未来的投资能力。

上个月数说安全更新了 2025 年中国网络安全市场全景图,随后几天很多公司以此进行营销宣传。有家头部公司宣传自己登榜 78 个细分领域(总计 112 个)。我很难认为这是好事:这更像是“覆盖面”的胜利,而非“穿透力”的胜利。细分越多,意味着研发/交付/支持链路的复杂度指数级上升,平均质量被拉低,组织注意力被稀释,销售也更难讲清“核心价值”。

头部厂商面临的困境包括:

经营效率同质化,难以形成相对且可持续的竞争优势;

进一步提升效率需要推动生产力边界外扩,往往依赖重大技术创新或商业模式变革,难度大、风险高;

市场上虽存在差异性定位(竞争压力较低、人均产出较高),但难以支撑大规模收入需求;

在不少公司里,领导力退化为协调运营改进和达成销售数字,战略与产品对客户结果的关注被边缘化。

初创企业应该尽力避免竞争,而不是赢得竞争

销售管理者常爱用军事比喻:业务就是战争、打单就是打仗。战略与产品规划据此被拉向“如何打赢对手”,“对标”友商参数、“创新”控标项,bla~bla~bla~

对初创企业而言,这是典型的用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。在缺兵少粮的现实下,与大厂正面硬拼,就像犯了博古、李德式的“左倾冒险主义”。更优路径是:像红军一样,找到势力薄弱地带,尽量避免正面冲突;即使发生冲突,也要选择游击战、运动战。

肯定有人在看到这篇文章的标题时,就已经开始嘲笑我——“这作者也太 naive 了,什么叫“好”产品?”确实,除少量功能特别单一的工具外,大多数安全产品并没有统一单一的“好”。我们定义什么是好产品,一定要结合客户来进行。

从明确 ICP(理想客户画像)开始:谁是客户?面向客户内部的哪些部门与角色销售?在他们的JTBD(Jobs To Be Done,必须完成的工作)中,找到我们计划帮助其解决的问题?据此开始定义“好”的产品。

细分市场有两个维度:一个是产品维度,定义新的细分品类(如微隔离、ITDR 等),成为该领域的标志性厂商;一个是客户维度,不同行业的客户,甚至同一客户内的不同团队(例如分别卖给安全团队和开发团队的业务安全产品)都有着非常不同的需求,和自己期望的“好”产品。

写在最后

无论是头部厂商还是初创企业,都应摒弃“更多的产品、更便宜的产品”的同质化思路。行业的复苏,除了等待下游需求回暖,更需要我们回到产品本身:以明确的取舍与聚焦,打磨更好的产品。

少做,不是退缩;是为了把重要的事做深、做对。当大家都在追求“更多、更便宜”时,真正稀缺的,恰恰是“更好”。

声明:本文来自表图,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。