2025年9月11日,国际知名开放获取学术出版平台Frontiers发布报告《认知战中的操纵性叙事解码:以俄乌冲突为例》(Decoding Manipulative Narratives in Cognitive Warfare: a Case Study of the Russia-Ukraine Conflict)。该报告聚焦俄乌冲突背景下的认知战叙事操纵,结合语义分析、人工智能检测与跨国信息数据,剖析认知战的核心机制、表现形式及其战略后果。研究发现,俄罗斯在冲突中系统性地运用“核威胁”“北约挑衅”“受害者叙事”等框架,通过社交媒体、传统媒体与跨国网络空间制造恐惧、分裂舆论、破坏国际信任。这些叙事多在北约峰会、国际制裁、军事援助等重大地缘政治节点集中爆发,从而最大化其心理与战略效果。

本文以乌克兰视角审视俄罗斯媒体宣传策略,带有明显对抗偏见,不代表本公众号立场。

《认知战中的操纵性叙事解码:以俄乌冲突为例》

编译:阳春

全文摘要与关键词

1.认知战与国际安全:认知战具有低门槛、高效率、跨领域的特征。数字化和人工智能的发展,使高水平认知战的扩散与操控能力大幅提升。

2.认知战分析框架与现实案例:报告借助Attack-Index和大语言模型工具,综合运用定量分析(基于Attack-Index获取的叙事频率、情感得分等数据)与定性分析(专家对AI结果的解读、验证及情境化理解),并结合时间轴与事件关联分析,对比叙事传播动态与关键地缘政治事件,最终得出可靠的结论:俄方的认知战并非零散行动,而是通过系统性的语言与话语操纵,形成集中爆发与战略同步。

3.主要对策与应对措施:构建高效的技术防御体系;提升社会韧性,强化公众教育;国际合作与规范。

4.结语:俄乌冲突表明,认知战已成为现代战争的核心组成部分,其影响不仅限于军事领域,更关乎国家安全、社会稳定和国际秩序。核威胁等极端叙事证明,话语操纵可在短期内显著改变公众情绪和政策议程。

01

认知战与国际安全 北约在2023年的战略研究中指出,认知战不再是附属手段,而是与网络战、电子战同等重要的“战略主战场”。俄乌冲突尤其突出,俄罗斯在军事压力和外交孤立的背景下,大量使用认知战叙事来弥补常规军事劣势,试图在信息与心理层面塑造优势。 俄罗斯认知战的主要特点表现在: 恐惧驱动:借“核灾难”“能源危机”等叙事制造普遍焦虑; 叙事同步:在北约峰会、G20会议、国际制裁出台前后集中释放虚假信息; 技术放大:通过AI生成内容、机器人账号与深度伪造,增强覆盖率和可信度; 跨国扩散:不仅针对欧洲和美国社会舆论,也对中东、亚洲及俄罗斯本土民众进行多层次操纵。

这些特征表明,认知战已超越军事范畴,成为对国家安全、社会治理乃至国际秩序的综合挑战。

02

认知战分析框架与现实案例

2.1 Attack-Index数据与发现

研究团队利用Attack-Index工具,对约4000个俄罗斯网站与3000个Telegram频道在2022年11月至2023年3月间的发文进行分析,共识别出36,821条短语,提炼出170个高频核心短语,形成五大叙事集群。

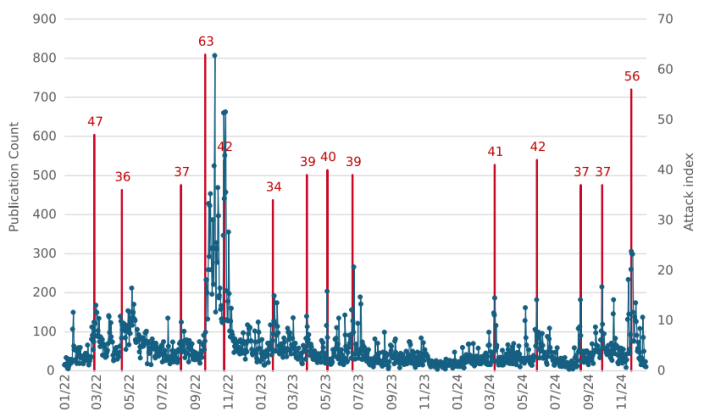

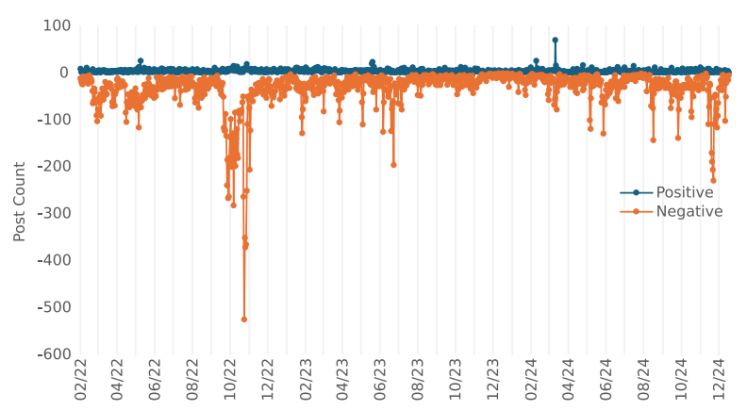

结果显示,2022年10月关于“核打击”的日均提及量一度高达807次,为整个分析期的峰值。情感分析表明,负面叙事占比52.7%,而正面叙事仅5.1%,呈现出明显的恐惧与不信任导向。AI辅助检测揭示出语言操纵的多种策略,包括委婉化、讽刺化、框架倒置等,使受众在潜移默化中接受既定立场。

图1 乌克兰境内“核打击”话题信息动态曲线:显示2022年10月“核打击”话题达到日均807次,为整个周期的最高峰。

图2 乌克兰境内对“核打击”话题情感分布:68,206条样本中,负面叙事占52.7%(35,974条),正面仅占5.1%(3,506条),显示出以恐惧与愤怒为主导的负面倾向。

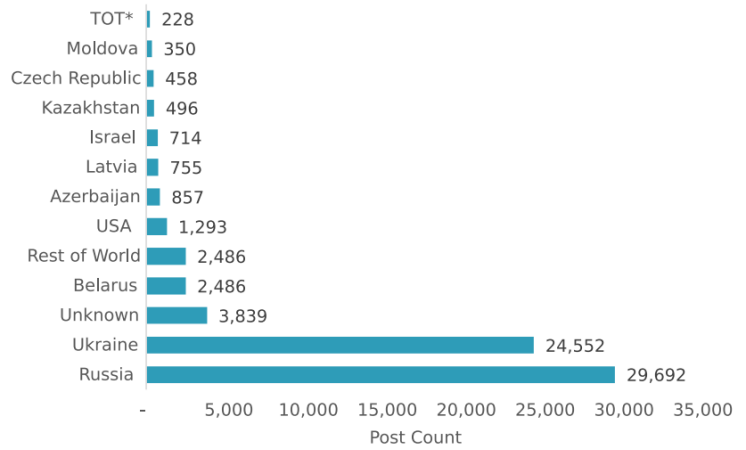

图3 来源地分布:信息来源不仅包括俄罗斯本土,还涉及乌克兰被占领地区及难以追踪的“未知来源”,表明存在跨区域、跨平台操纵。

这些结果表明,俄方的认知战并非零散行动,而是通过系统性的语言与话语操纵,形成集中爆发与战略同步。

2.2 五大叙事集群

基于语义聚类与图谱分析,识别出俄方在认知战中五个主要叙事集群:

特别军事行动与核能:渲染核电站风险,制造欧洲社会恐慌;

基辅当局与“脏弹”:声称乌方准备使用脏弹,嫁祸俄罗斯;

俄罗斯核打击能力:强调俄核武器随时可用,阻止西方进一步军事介入;

核条约与国际规范:指控西方破坏核条约,反衬俄方“遵守国际规则”;

海军与核讹诈:强调俄海军的核能力,暗示可用于地缘政治施压。

2.3 AI驱动的语言与心理分析

人工智能辅助分析发现,俄方在认知战中采用了多层次的语言与心理操控策略:

语言操控:AI检测到大量使用委婉语、讽刺与错误类比,例如用“特别军事行动”代替“战争”,用“去纳粹化”模糊真实地缘政治目标。

情绪利用:情感分析显示,俄方叙事有意激发“恐惧”与“道德愤怒”,特别是围绕核威胁、“北约东扩”和西方“伪善”等议题。

框架倒置:通过系统化的“受害者叙事”,将自身塑造为被迫反击的防御方,例如声称“北约挑衅迫使俄罗斯采取行动”,同时将西方援助乌克兰描绘成“代理战争”和“新殖民主义”。

AI技术揭示,上述语言与心理策略的有效结合,使叙事能够绕过受众的理性审查,直接作用于情绪与身份认同,从而更隐蔽地影响公众舆论和政策讨论节奏。

2.4 与地缘政治事件的同步

研究结果明确揭示,认知战中的操纵性叙事并非随机或孤立发生,而是呈现出高度策略化、时间精准化的特征,其传播峰值与关键地缘政治事件之间存在显著的时间耦合关系。这种“叙事-事件”同步模式表明,认知操作已被系统性地整合进战略竞争的整体框架中,成为影响国际舆论、塑造政策环境、干扰决策节奏的重要非动能手段。

数据分析显示,在重大国际事件发生前后的关键窗口期,特定主题的操纵性叙事出现显著激增,形成可预测的传播周期:

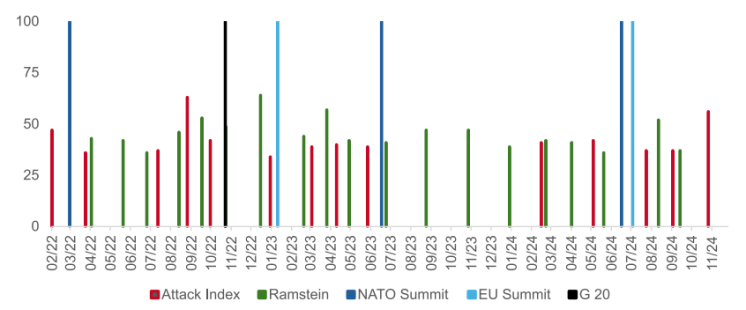

图4:攻击指数随时间变化的时间共振值,突出显示关键地缘政治事件发生前叙事活动的峰值

如,在北约峰会召开前72小时内,“核威胁”相关叙事频率上升达300%以上。典型话语如“西方逼迫俄罗斯动用终极手段”“北约东扩逼近核红线”等被高频推送,尤其集中在俄语国内平台及部分中立国社交媒体节点。此类叙事通过渲染“生存威胁”与“战略包围”,旨在制造紧张氛围,分化北约内部立场,并向公众传递“俄罗斯被迫自卫”的合法性框架。图4的时间轴对比清晰显示,多数“核威胁”话题在峰会正式开幕前1至2天达到传播峰值,呈现出明显的“抢占舆论制高点”策略——即在正式外交议程启动前,预先设定议题基调,限制西方话语主导权。

03

主要对策与应对措施

3.1 技术监测与预警

构建高效的技术防御体系是应对认知战的首要环节。依托Attack-Index工具与人工智能语义分析技术,可建立实时监测平台,对海量网络文本进行动态扫描。AI模型能进一步解析话语中的隐喻、讽刺与框架操纵,揭示其利用确认偏误、恐惧心理等认知漏洞的策略。在此基础上设立分级早期预警机制,同时,借鉴网络安全领域的“融合中心”模式,建立跨部门认知防御指挥体系,形成“全政府”协同作战能力。

3.2 社会韧性与公众教育

技术手段需与社会能力建设相结合。提升全民媒体素养是根本之策,可参考芬兰2014年启动的全国性教育计划,将识别虚假信息、理解算法推荐机制等内容纳入中小学课程与公务员培训。针对突发事件易引发谣言的特点,应组建由信息专家、心理学家和社区工作者构成的应急辟谣团队,深入基层开展面对面澄清,有效阻断“虚假信息螺旋”。此外,须通过立法强化平台责任,推动社交媒体提高算法透明度,限制自动化账号的内容放大效应。

3.3 国际合作与规范

认知战具有跨国性与高度协同特征,亟需国际协作应对。北约、欧盟等应牵头建立跨国认知防御框架,设立联合监测中心,实现多语种数据共享与联合演练。应推动制定国际规则,禁止国家在冲突中使用深度伪造或系统性虚假信息进行心理操纵,尤其针对核讹诈、选举干预等高风险行为。同时,构建政府—学术—企业三方合作机制,支持联合研发检测工具、建设开源语料库,形成全球认知安全创新网络。

04

结语:认知防御与未来启示

俄乌冲突表明,认知战已成为现代战争的核心组成部分,其影响不仅限于军事领域,更关乎国家安全、社会稳定和国际秩序。核威胁等极端叙事证明,话语操纵可在短期内显著改变公众情绪和政策议程。未来的认知防御应重点聚焦:一是技术前瞻性:建立AI驱动的预警和预测模型,实时识别叙事风险;二是社会韧性:制度化媒体素养教育,使认知防御深入全民意识;三是国际协作:推动跨国信息治理与标准制定,降低舆论操纵风险。

参考文献:

https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1566022/full

声明:本文来自认知认知,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。