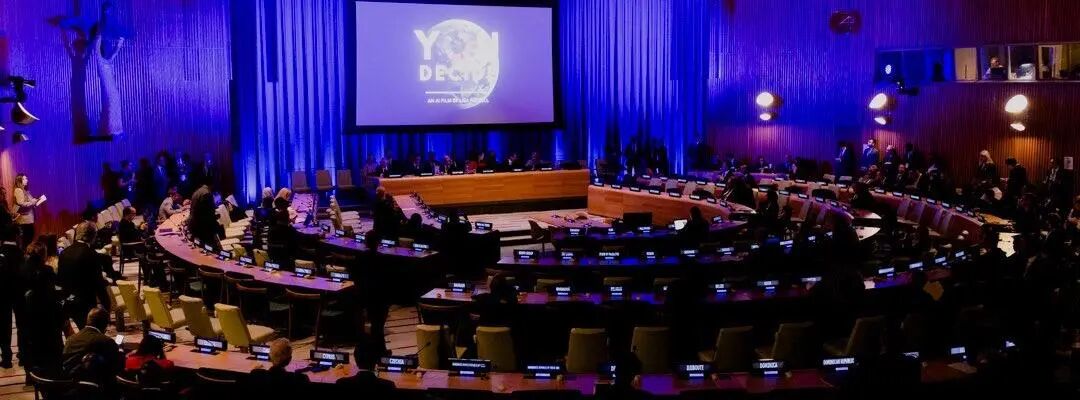

2025年9月25日,联合国启动了“人工智能治理全球对话”。该对话旨在为未来人工智能治理的讨论提供一个平台。各国政府和其他利益相关方将从2026年在日内瓦举行的“人工智能造福人类”全球峰会开始,每年召开一次会议,探讨人工智能系统的安全发展、发展中国家的人工智能能力差距、各国人工智能治理工作的互操作性以及人工智能技术的社会经济影响。

全球对话的目标很明确:帮助建立安全、可靠和值得信赖的人工智能系统——以国际法、人权和有效监督为基础;促进治理机制之间的互操作性,并鼓励开放式创新。

全球人工智能治理对话是多边人工智能治理进程中的里程碑,“每个国家都可以在人工智能领域拥有一席之地”,但并非所有国家都支持。在对话启动前一天举行的联合国安理会辩论中,美国强烈反对任何多边人工智能治理倡议,这让对话的未来及其意义令人怀疑。

一、中国与美国的态度差异

尽管各国之间存在细微差别,但大多数国家都一致呼吁在人工智能多边治理方面开展合作,特别是解决全球南北之间的“数字鸿沟”。

美国非但没有将此次对话视为低成本的外交姿态,反而孤军奋战。美国科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯(Michael Kratsios)明确拒绝对人工智能进行“集中控制和全球治理”,这不仅表明美国对联合国主导的规则制定机制持怀疑态度,也表明美国对自愿协议持怀疑态度。

相比之下,中国强烈支持全球治理框架。中国与发展中国家紧密合作,推动所有国家都参与其中,以免人工智能治理沦为“富国俱乐部的游戏”。伊拉克代表77国集团和中国发言时也表达了同样的观点,强调全球人工智能治理对话应采取切实措施,解决人工智能基础设施、技术能力和技术技能方面的差距。

尽管美国缺席此次对话启动仪式,但美国科技巨头微软和Meta均参与了讨论。微软总裁布拉德·史密斯反复呼吁弥合国家间的能力差距,并强调私营部门投资在建设关键人工智能基础设施方面的作用。Meta同样推动人工智能领域的公私合作,但也表示与美国政府团结一致,并鼓励其他国家效仿美国的人工智能行动计划。

二、特朗普政府为何拒绝全球人工智能治理?

特朗普政府认为,由国际机构进行全球人工智能治理会阻碍创新和美国价值观的传播,而这正是该政府与中国在人工智能领域竞争的关键战略目标。特朗普政府2025年7月发布的《人工智能行动计划》明确表达了这一观点。该计划指出,许多国际治理努力倾向于倡导“繁琐的法规”和“与美国价值观不符的文化议程”,并且受到中国增长的影响。

相反,美国政府优先考虑通过传播美国技术栈来制定事实上的标准和治理。2025年7月发布的关于“人工智能出口”的行政命令将其目标设定为在全球范围内采用美国的技术、标准和治理模式,以确保美国继续保持技术主导地位。美国科学技术政策办公室主任迈克尔·克拉西奥斯在联合国安理会关于人工智能的讨论中强调了这一做法,并描述了政府的雄心壮志,即让美国人工智能成为全球标杆,并帮助合作伙伴在安全的美国基础设施上构建“自主的人工智能生态系统”。

美国政府在全球治理问题上的立场也反映出,对人工智能可能带来的大规模生存风险的怀疑。克拉齐奥斯在讲话中将生存风险与社会公平和气候“灾难主义”相提并论,称其为“意识形态固执”,尽管其他国家在其声明中多次表达对这些风险的担忧。

《人工智能行动计划》将“对抗中国在国际治理机构中的影响力”列为一项关键政策行动。克拉齐奥斯在联合国安理会的讲话并非通过在联合国等国际机构中发挥领导作用来实现这一政策,而是表明其决心彻底削弱国际机构的作用。

三、中国为什么支持全球治理?

中国似乎要以联合国为基础的全球治理视为削弱美国在人工智能领域的领导地位和培养软实力的机会,尤其是在美国退出国际对话的情况下。

在联合国安理会讨论期间,外交部副部长马朝旭反对“单边主义和保护主义”,支持以共识为导向的应对方式。马朝旭在讲话中谴责“小院围墙高筑”和“人为设置技术壁垒”,明确指的是美国的出口管制及相关措施。他进一步呼吁通过国际共识制定规范、标准和治理模式,以削弱美国的影响力。

马朝旭副部长的言论与中国在国际舞台上扩大影响力和树立正面形象的更广泛努力相一致。在7月份美国发布《人工智能行动计划》仅三天后,中国就发布了《全球人工智能治理行动计划》,该计划将联合国视为人工智能治理的主要舞台,并将规则制定与“缩小数字鸿沟”和建立“包容和公平”的体系联系起来。与此同时,中国在过去几年中扩大了其在国际标准机构中的影响力,并在标准工作方面投入了大量资金,尽管结果好坏参半。这种制度化的方法,加上旨在塑造“可信、可爱和受人尊敬的中国”的言论,强调了中国对中央集权治理的支持。

最终,美国和中国都在争夺人工智能领域的全球领导地位。两国的策略在战略和言论上存在分歧:美国倾向于通过技术传播来获得事实上的主导地位,而中国则选择通过全球机构来塑造人工智能的发展轨迹。

四、联合国的对话对全球人工智能治理意味着什么?

美国的拒绝大大降低了对话的短期相关性,因为如果没有领先技术持有者的参与,有意义的全球治理将难以实现。这也进一步凸显了领导力的空缺,而中国似乎准备在人工智能讨论以及更广泛的联合国论坛中填补这一空缺。这些因素,再加上众多不同国家视角之间达成共识的困难,让人质疑联合国是否是围绕人工智能治理采取实质性行动的理想场所,尽管现阶段广泛参与以及促成有意义的对话同样是重要的成就。

事实上,除了美国和中国的立场之外,围绕全球对话的更广泛讨论也不容忽视,因为它们揭示了国际人工智能治理的重要动态。与许多联合国决议一样,建立该对话的文本反映了各方的妥协,而“最低限度共同点”的成果凸显了在实质性治理问题上持续存在的分歧。

全球南方国家的参与是此次对话最清晰的信号之一,巩固了近几个月来参与度不断提升的趋势。在对话发言以及关于设立对话的决议的投票过程中,许多国家政府强调了人工智能治理的主权以及各国塑造未来科学小组的特权。这体现了各国致力于确保发展中国家不仅仅是规范的制定者,更是积极的合作伙伴,尽管这也引发了非民主国家如何影响这一进程的疑问。将人工智能的军事用途排除在外,进一步表明各国更倾向于在单独的、以安全为重点的论坛内进行讨论。

此外,西方国家普遍支持该倡议,这既出于声誉方面的考虑,也是为了有机会将对话与包容性和负责任的创新等更广泛的目标结合起来。然而,他们在专业知识的作用上与全球南方国家存在分歧:许多西方国家倾向于专家驱动、择优录取和独立的程序,这与主权优先的偏好相冲突。

私营部门的参与也不容忽视。大型科技公司(尤其是美国公司)的参与表明,尽管华盛顿方面仍持怀疑态度,但这些公司认为此次对话重点在于建立对人工智能的信任和弥合数字鸿沟,具有重要价值。这不仅有助于拓展自身的“人工智能造福人类”计划,提升自身声誉,还能带来更多商机。美国公司的参与确实表明,除了政府间谈判之外,它们还拥有另一层合法性和影响力——作为这项技术的守门人,它们完全有能力占据这一层,即使这会让一些全球南方国家政府感到不安。

总而言之,联合国全球人工智能治理对话的意义不在于其立竿见影的监管影响,而在于它是一个强有力的政治意愿象征信号。正如巴黎人工智能行动峰会领导人宣言所强调的那样,这反映出全球对话正朝着确保人工智能造福多数而非少数的方向转变。全球南方在这一进程中已成为一个积极发声的利益相关方,中国也进一步凸显了其领导作用。即将举行的印度人工智能影响峰会可能会进一步强化这一趋势,值得密切关注。

联合国全球人工智能治理对话也成为了更深层次紧张局势的试验场。科学小组的构成方式将揭示是各国还是独立专家掌握着影响力的关键。与此同时,美国的脱离以及中国日益增强的自信使该对话成为人工智能治理领域地缘政治动态变化的重要晴雨表。

作者:劳拉·卡罗利 (Laura Caroli)、马特·曼德 (Matt Mande)

分别是华盛顿特区战略与国际研究中心 (CSIS) Wadhwani 人工智能中心的高级研究员、研究助理。

编译:《互联网法律评论》

【免责声明】本文撰写所需的信息采集自合法公开的渠道,我们无法对信息的真实性、完整性和准确性提供任何形式的保证。本文仅为分享、交流信息之目的,不构成对任何企业、组织和个人的决策依据。

声明:本文来自Internet Law Review,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。