大家都知道数据安全很重要,但真正落到企业里,为什么还是没多大动静?

从目前的执法案例可以看出,监管虽然还在有选择地处罚(只挑明显、基础的问题,比如未加密、未去标识化),但这反而是一个强信号:最基本的要求都必须落实,否则就是“硬伤”。

未来随着国家标准和行业办法逐步细化,检查的颗粒度只会越来越高,留给企业的试错空间会越来越小。

换句话说,今天你可能觉得“成本太高,等一等”;但明天就可能因为一个最基础的缺陷而被点名,甚至影响品牌声誉。

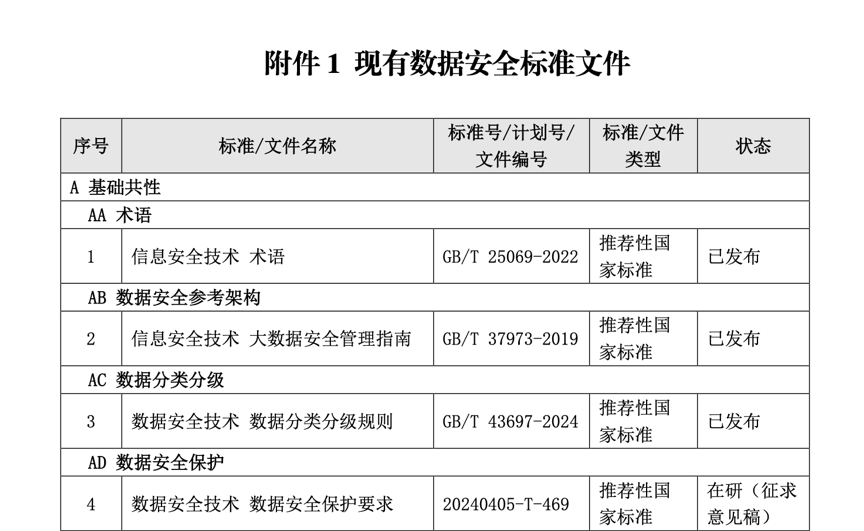

《数据安全技术 数据安全保护要求》目前在研中,虽然未来发布也是推荐性国标,但不排除监管将其作为执法参考依据。

再看立法趋势,近些年,几乎所有高风险行业(金融、能源、交通、医疗……)都发布了自己的数据安全管理办法。《数据安全法》像“母法”定了原则,但行业管理办法正在把要求落到更细的颗粒度。例如《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》,在第四章列出了全流程业务数据安全技术要求:

1. 访问控制和账号管理

严格控制业务数据处理账号权限,尤其是特权账号。

特权账号使用必须事前审批+ 事后审查,自动化操作也要事先安全检查。

强口令、多因素认证、二次确认、超时退出等机制要落实。

2. 日志与溯源

业务数据处理活动必须有日志,满足风险追溯和事件处置需求。

高敏感性数据项日志原则上要脱敏处理。

日志留存时间分级:至少6 个月,重要数据相关至少1 年,核心数据相关至少3 年。

3. 数据收集

优先直接录入或系统间交互,避免人工中间环节。

高敏感性数据项系统间交互需验证对方身份。

要通过交叉验证等手段提高准确性。

使用自动化工具收集数据时,不得破坏他人网络服务或权益。

4. 数据存储

开发测试与生产环境必须隔离。

存储重要数据系统应满足三级等保,核心数据系统应满足四级等保或关基保护要求。

高敏感性数据项原则上必须加密存储,不加密要有严格规范。

数据冗余备份、恢复能力要符合要求,备份同时防篡改、防破坏。

5. 脱敏与展示

明确高敏感数据的脱敏策略,降低再识别风险。

数据展示、打印时要标识账号和时间。

生产环境数据如果要用于开发测试,必须审批并脱敏。

6. 算法风险管理

对数据加工算法建立风险评估机制。

针对可解释性差、脆弱性强的算法,要有替代方案和风险缓释措施。

7. 数据传输

优先使用专线、VPN等安全手段。

高敏感性数据项原则上必须加密传输。

定期评估传输线路容量,保证冗余和安全。

8. 接口与共享

动态维护前置网关和API 清单,变更前要做安全测试。

使用隐私计算等新技术时,要有风险评估和控制。

9. 公开数据管理

制定明确规则,规定哪些公开数据允许自动化采集。

必须采取措施防止公开数据被篡改。

10. 介质销毁

明确数据存储介质销毁的策略和流程。

要有规范的销毁实施和监督机制。

总结来说:

颗粒度更细:从“要加密”到“哪些数据必须加密存储、哪些日志必须脱敏、多久留存”。

覆盖全流程:收集、存储、使用、传输、销毁,每个环节都有明确安全措施。

具有行业特色:金融领域特别强调特权账号管控、交易数据日志、商用密码使用等。

你会发现,行业监管正在收紧,而且是有章可循的。

而放眼国际,趋势也很清晰:欧盟、美国、甚至东南亚都在加强数据合规和安全的结合度。过去可能是信息安全部门管安全,法务合规部门管合规,现在逐渐变成“合规和安全是一件事”。

对企业来说,技术措施就是合规措施。没有加密、没有访问控制,就可能被认为“未尽保护义务”。

对监管来说,处罚案例里很少再区分“你是网络安全问题”还是“你是隐私合规问题”,而是直接定性为“违反数据保护要求”。

所以,现在很多跨国企业开始有一个新趋势:

DPO(数据保护官)和CISO(首席信息安全官)联动甚至合并工作。一些公司里,他们甚至同属一个团队。

审计时,合规检查表里会直接包含安全控制项。比如“是否对传输数据加密”既是IT 安全问题,也是合规问题。

这就是为什么说,合规和安全越来越成了一件事。在实际操作中,企业要做的不只是“写政策”或者“装工具”,而是把两者结合在一起,才能真正“过得了检查,扛得住风险”。

回答开始的问题是,为什么很多企业依然没什么大动作?

合规vs 安全vs 商业价值:企业的三角困境

在很多企业内部,数据安全常常陷入一个“三角关系”:

合规视角:法律法规已经明确提出要求,比如个人信息保护法要求采取加密、去标识化等措施。问题是,法规写得很抽象,怎么落实?做到什么程度算合格?企业往往没有把握。比如加密到底是数据库层、传输层,还是展示层?加密是不是都要到字段级别?没有标准答案,很多公司就选择观望。

安全视角:安全团队知道应该做更多,但这意味着预算、人力、复杂度的增加。而且安全投入的价值往往是“没出事”,很难像营收一样直接衡量。

商业价值视角:业务部门关心的是速度和体验。比如用户注册流程如果因为“安全校验”变得繁琐,转化率就会下降。于是,安全在业务价值面前经常被弱化。另一方面,企业也会算账:如果现在没有触发执法,那是不是可以等等?是不是先把钱花在能直接带来收入的地方?

这种三角关系的矛盾,正是很多企业虽然知道数据安全重要,却迟迟没有动作的根本原因。

合规是底线,安全是手段,商业价值是目标。你可以延迟,但不能忽略。尤其是在数据安全已经从“部门问题”变成“公司必答题”的今天。

所以,真正值得思考的问题是:你要等到出事才开始补课,还是在还来得及的时候主动布局?

Call back一下社群线下聚会的金句:你所在行业数据保护合规的紧急程度决定了合规工作的幸福度。

声明:本文来自数据合规与治理,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。