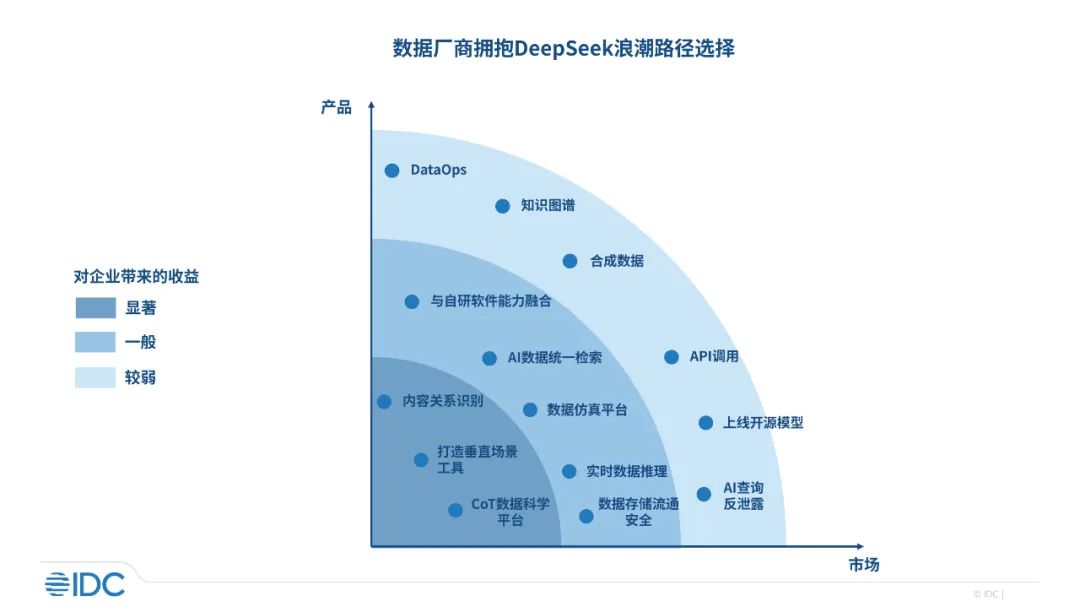

DeepSeek对于科技行业的冲击是显著的,各厂商纷纷宣布接入、支持其全系列大模型,以此来获得市场和资本更多关注。数据底座作为支撑上层AI应用发展的重要部分,国内大数据厂商也在纷纷思考如何应对DeepSeek带来的客户新需求,IDC给出了相关市场观察,并绘制拥抱路径(如下图所示)以供市场参考。

IDC观察及主要观点

DeepSeek短期内对不会数据市场带来明显影响,所有软件平台均集成DeepSeek后对客户选择偏好无差异化影响,且绝大部分不会对模型结构、推理流程做进一步修改。长期需要看企业对数据管理的变化,主要驱动因素包含实时性要求、多模态一致管理要求、海量数据增长挑战。

CoT推理过程的呈现以及可自定义调整为用户带来新的体验,对此数据服务企业可以进行的创新是做好数据映射、多模态内容关系识别、知识图谱,并结合自身行业知识经验来做好垂直行业解决方案。

对于数据厂商来说,仍然存在潜在风险,DeepSeek带来的联网推理方式将使得一部分的企业文化由“以数据为中心”转向“以模型/Agent为中心”,从而进一步降低对数据管理的资金投入。

无论是云厂商还是平台服务型企业,大部分不会对数据引擎和数据管理做进一步优化,更多还是依靠推理资源消耗和整体解决方案来盈利。

合成数据尚缺少明确市场和需求空间,企业仍有大量未清洗数据,未来两年基于AI辅助的数据标注依然是主流。

数据库敏感信息的暴露也让客户意识到安全的重要性,而可提供完整上云解决方案的云厂商、运营商成为其首选目标。

IDC给技术供应商的建议:

在提供解决方案的基础上,基于AI的订阅制收费方式也可保证数据厂商的长期现金流稳定,溢价空间在于GenAI服务的人员规模以及用户评价,排行榜单、准确率无法衡量实际业务效果且重视程度较低。

率先提供完整数据服务的厂商将占有更多先机,这里的数据服务指的两个方面,一是为企业提供数据管理服务,包括数据存储、内容识别、数据统一检索,二是为AI模型训练和推理提供数据服务,这里的数据服务不仅是数据合成、数据标注,还包括坏数据识别、训练数据切分、个性化学习,面向AI的数据仿真和科学平台会得到更多关注。

蒸馏、RAG部署均可能导致企业自身模型背后数据的外泄,虽从法律层面无法认定数据的所有权以及用户行为是否恶意,但依然存在极大的安全隐患,而数据服务商可以在后台建立DataOps主动观测系统,来查找潜在的风险。

声明:本文来自IDC咨询,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。