我们每天都在“被数据化”——位置、消费、社交、健康…… 但这些关于我们的数据,真的属于我们吗?

MyData运动从欧洲兴起,倡导“个人掌控数据”; 而Web3.0的技术浪潮,则让这种理想第一次有了真正实现的可能。 这是一场关于数据主权、技术与人的关系的革命。

一、MyData:让数据回到人的手中

在数字经济中,数据就是新的石油。 但我们往往只是那口“油井”,真正掌控数据的却是平台、企业与算法。

MyData的核心使命,就是要把数据的主导权交还给个人。 让每个人都能“看见、控制、使用、搬迁”属于自己的数据资产。

芬兰智库Sitra把MyData称为一次“范式转变(paradigm shift)”:

从以组织为中心的系统,转向以“人”为中心的系统。

这不仅是一场技术变革,更是一场关乎信任与权利的社会运动。 MyData不是法律条文,也不是某种商业标准,而是一套融合了伦理、制度与技术设计的完整理念。

二、Web3.0:互联网的“去中心化”进化

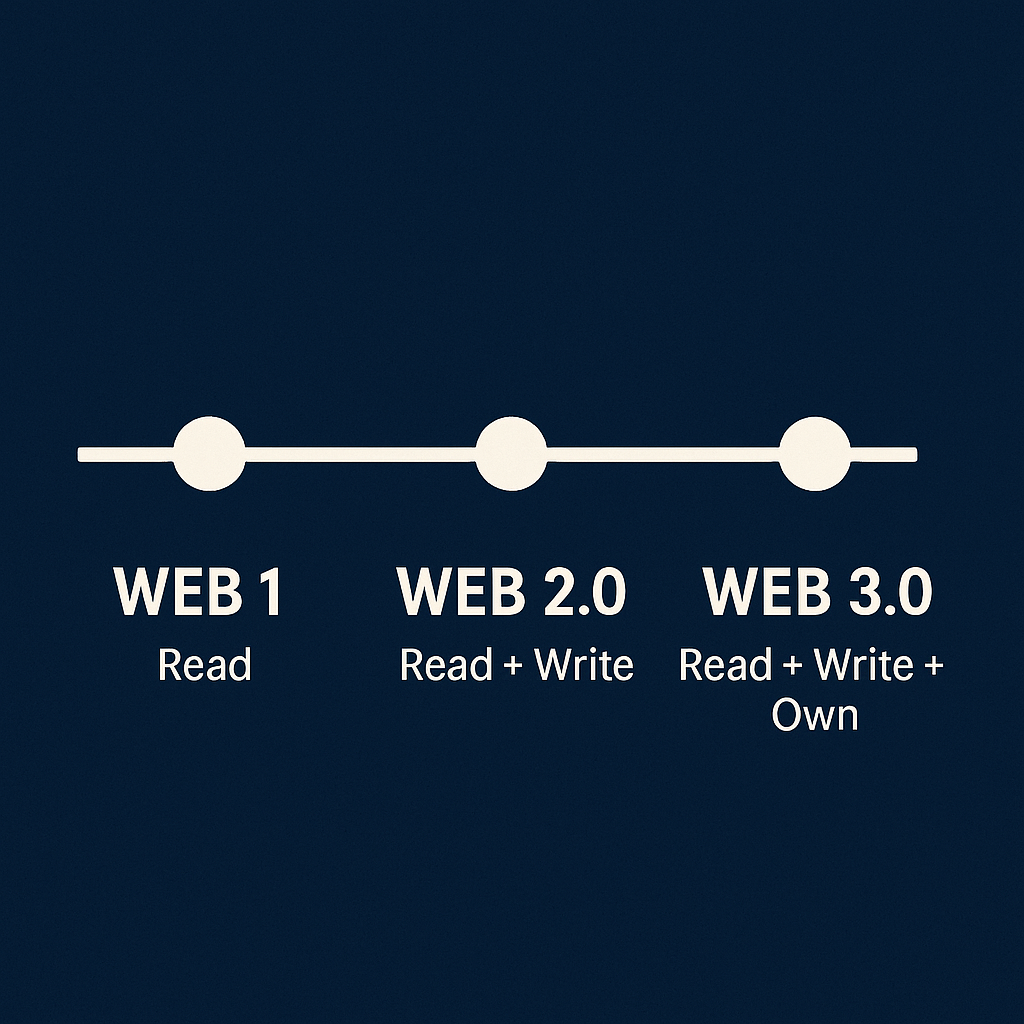

回望互联网的演化,你会发现它其实经历了三次转型:

| 阶段 | 特征 | 关键词 |

|---|---|---|

| Web 1.0 | 信息上网 | Read |

| Web 2.0 | 人人互动 | Read + Write |

| Web 3.0 | 用户拥有 | Read + Write + Own |

Web3.0不再依赖中心化平台,而是通过区块链、加密技术和自我主权身份(SSI)等创新, 让用户首次真正“拥有”自己的数字身份和数据。

它让“网络信任”从中心机构转向去中心化的共识机制, 让互联网从“平台经济”走向“个人主权经济”。

三、MyData × Web3.0:技术与伦理的共鸣

看似来自不同世界的两者,其实正在同一方向上奔赴。

Web3.0提供了技术的“工具箱”

MyData提供了价值的“设计图”

Web3.0为MyData的理念提供了实现路径, 而MyData则让Web3.0的技术拥有了社会意义和伦理深度。

它们之间的关系,并非简单的合作, 而更像是——

一场“理念与工具”的交汇,一次“人本与技术”的融合。

四、Web3.0让MyData从“理念”变为“现实”

长期以来,“个人数据主权”更像是一种呼吁。 但有了Web3.0,它正变成可以实现的目标:

🔐 自我主权身份(SSI):让个人无需依赖平台就能证明“我是谁”;

🗃️ 个人数据存储(PDS):让个人拥有自己的“数据保险箱”;

⚙️ 区块链与加密技术:提供无需中心机构的信任基础。

这意味着,MyData不再停留在倡议层面,而是真正进入可落地的技术时代。

五、MyData反哺Web3.0:让去中心化更“以人为本”

但反过来看,Web3.0也面临挑战—— 在去中心化浪潮中,很多项目缺乏伦理准则与治理规范。

这时,MyData的经验显得尤为宝贵:

治理深度:MyData的透明与问责机制,可为Web3.0建立可信体系;

合规连接:MyData熟悉GDPR等法律环境,助力Web3.0合法创新;

人文价值: 当加密市场充斥投机与炒作,MyData提醒我们——

“去中心化的最终目的,不是技术,而是人。”

结语:技术向善,数据归人

在数字浪潮滚滚向前的今天,MyData与Web3.0的结合,意味着人类第一次有机会重塑数据的命运。

未来的数据世界,也许不再属于巨头、算法或资本, 而是属于你、我、我们每一个人。

当“以人为本”遇上“去中心化”,一场关于数字主权的深刻变革正在发生。

声明:本文来自数据经济评论,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。