在网络安全领域,“平台”是最被滥用的词汇,几乎每个拥有两名工程师和一个功能开关的初创公司都会使用它。我们不能怪创始人、市场营销人员和风险投资人,因为这是人们的预期,而每个人都必须按照预期行事。在这篇文章中,Shashwat 和我认为,没有公司一开始就是平台;相反,初创公司需要通过努力赢得成为平台的资格。创始人必须明确自己的发展方向,因为并非所有增长路径都同样可能成功。我们将深入探讨构建平台的不同阶段,解释网络安全领域的“核心挑战”,并指出创始人应避免的一些陷阱。

Shashwat Sehgal是 P0 Security 的CEO和联合创始人,该公司是首个专为现代生产环境设计的统一特权访问管理(PAM)与身份治理与访问(IGA)平台,能够全面管理、协调并保护所有身份的访问权限,同时不影响开发团队的生产效率。Shashwat曾在 Splunk 和 Cisco 等多家科技企业担任要职,积累了丰富的云安全与企业软件开发领域的专业经验。

平台建设的四个阶段

每个成功的平台最初都是一个点解决方案。这一点对于 Palo Alto、Okta、CrowdStrike 以及过去、现在和未来任何其他大型安全厂商都成立。

一般来说,构建平台的过程可以分为四个阶段。

阶段 1:一招鲜吃遍天(种子轮到 A 轮融资)

在初创阶段,一家初创公司通过将一件事做到极致来吸引关注——为特定用户群体解决特定问题。在这个阶段,会发生两件事:那些对问题有共鸣的买家会对这个小而精的解决方案感到满意,而那些没有共鸣的买家则会抱怨公司又在打造另一个“一招鲜”的产品。无论哪种情况,正是通过成为这个“一招鲜”的初创公司,才能打开市场大门。为开发者提供即时访问控制工具、为 Kubernetes 提供快速漏洞扫描器,或是为PCI 合规性检查防火墙策略的解决方案——所有这些都有一个共同点:它们都专注于一个特定用户群体、一个痛点、一个核心任务。

阶段 2:扩展至相邻应用场景(B 轮至 E 轮融资阶段 / 增长阶段)

当公司进入早期增长阶段后,便开始向相邻应用场景拓展。虽然他们仍在为同一类用户群体解决问题,但现在是通过横向扩展,覆盖更多相邻问题。例如,Vanta 从 SOC 2 扩展到 ISO 再到 HIPAA,或 Okta 从单点登录(SSO)扩展到支持基础身份验证工作流。此时,平台化战略开始显现价值,因为客户面临多个问题,而初创公司正通过解决其中几个问题脱颖而出。

第三阶段:以IPO实现平台化(后期/Pre-IPO阶段)

在企业IPO前期阶段,企业已不能再处于"搭建平台"的阶段——它本身就必须成为一个成熟的平台。此时企业聚焦的是庞大市场领域(如云计算、身份认证、网络基础设施、终端安全或安全运营中心SOC),并为同一类客户构建多个关联平台。正是在这个阶段,平台开始升级为"超级平台"。以CrowdStrike为例,它不仅提供终端防护产品,更致力于为安全运营中心(SOC)构建全栈式威胁检测与响应生态系统。

第四阶段:千亿级超级平台(上市后/上市公司公司体量)

当一家公司的市值达到 1000 亿美元以上时,它所参与的是一场不同的竞争,争夺成为超级平台的机会。在此阶段,企业需拥有多个核心网络安全领域(“大块头”),每个领域都拥有独立的产品线,并服务于多种买家角色。买家的范围不断扩大,往往从安全负责人扩展到首席信息安全官(CISO)再到首席信息官(CIO)。以 Palo Alto 为例,其产品线覆盖了安全运营中心(SOC)、云安全、网络安全、应用安全等多个领域,能够满足不同团队的需求。

网络安全领域的"战略基石"

我们将网络安全领域的"战略基石"(Big Rocks)定义为非随意划分的范畴。这些核心领域具有持久生命力,紧密对应网络安全防御矩阵(Cyber Defense Matrix)的六大资产类别:用户(身份认证)、设备(终端安全)、网络、云基础设施、应用(应用安全)及数据资产。在此基础之上,还涵盖贯穿所有资产类型的"人员-流程-技术"三维框架——这与横跨全域的安全运营(包括全领域检测响应)形成映射关系。这些领域正是安全投入的引力中心,每个千亿级平台最终都会掌控其中多个战略高地。

早期,一家公司只需要拥有一个核心竞争力:Okta 拥有身份识别技术,CrowdStrike 拥有终端安全技术,而 Palo Alto 和 Zscaler 则拥有网络安全技术。要成为一个超级平台,公司必须进行扩展,而这就是我们今天所看到的:

Palo Alto不再仅仅是网络公司;他们已经整合了云计算、数据服务以及部分安全运营中心(SOC)业务,仅举几例。

CrowdStrike 正在加紧努力,拓展云计算、身份验证、数据安全等领域。

Zscaler 刚刚收购了 Red Canary,此举表明其有意进一步拓展安全运营业务。

所有这些扩张尝试都是有意的,而企业选择的扩张路径至关重要。让我们来详细解释一下。

试想将每个"战略基石"视为三维空间中的节点——某些节点彼此毗邻,另一些则相距甚远。身份认证与数据安全紧密相邻,云基础设施与网络领域亦是如此;云与终端安全虽不至泾渭分明,但其间隔远大于身份认证与应用安全之间的距离。对于试图通过拓展新疆域跻身千亿级平台的企业而言,盲目跳跃绝非良策——它们必须向最近的相邻节点扩张。正如从终端防护进军安全运营是顺理成章之举(这也是CrowdStrike从终端检测响应(EDR)迈向扩展检测响应(XDR),最终构建Falcon Complete平台的战略路径),但CrowdStrike却未深入涉足网络领域,这正源于各"战略基石"间的天然距离法则。

另一方面,Zscaler 最初从安全连接业务起步,如今正通过收购 Red Canary 向安全运营中心(SOC)领域拓展。其成功与否取决于这些业务板块是否真正紧密相连,还是仅仅在表面上看起来如此。目前来看,Zscaler 在从网络安全向云安全领域扩展方面尚未取得显著成效,尽管公平地说,思科在尝试相同转型时也遇到了困难。

Palo Alto在“近场优势”战略上执行得非常果断。他们将防火墙技术转化为网络安全解决方案,随后以此为基础拓展至云安全和威胁检测领域。与 Zscaler 不同,Palo Alto在云安全领域取得了显著成功。尽管鲜为人知,但正是Palo Alto率先提出了“平台化”(platformization)这一概念,因为它为防火墙厂商突然涉足 CNAPP(云网络访问控制)、SIEM(安全信息与事件管理)甚至应用安全(如收购Bridgecrew)提供了理论依据。

其他扩展则有所不同。Okta 进军 CIAM 的举措雄心勃勃且资源充足。尽管从产品组合角度看,这一举措具有战略意义,但它跳过了更接近的核心领域,如 IGA 和 PAM——这些都是规模庞大且与 Okta 核心业务高度契合的市场。这种扩展顺序为 SailPoint 和 CyberArk 等竞争对手留出了领先空间。CIAM 仍是一个重要机遇,但这一举措凸显了非线性扩展的难度。

这些"战略基石"之间的"距离"不仅关乎产品本身,更是人才储备、销售策略、技术架构和企业文化等多重因素共同作用的结果。这正是为何事后分析时结论看似显而易见,而在关键时刻做出正确决策却难如登天。

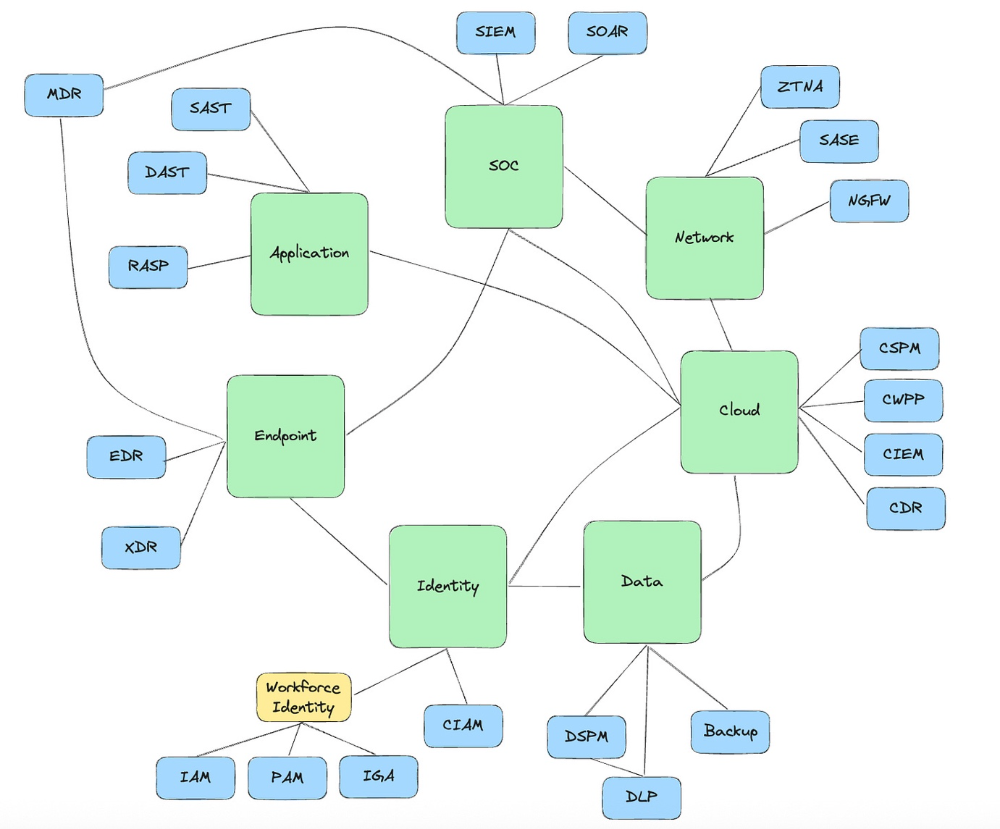

网络安全领域关联图谱:各安全域的毗邻关系解析

下图展示了网络安全的主要领域(“核心领域”)及其子领域(例如 PAM、SIEM、CSPM 等)。在此表示中:

绿色方框代表大型关键组件,如身份验证、网络架构、终端设备等。

蓝色节点表示子域(例如,SSO、SOAR、DSPM)

此地图反映了买家对网络安全领域的认知,以及平台公司随时间推移在这些领域中的扩展路径。节点之间的箭头表示可能的邻近扩展路径。需注意以下几点:

基石越紧密,扩张越容易。

更远的基石 = 更大的平台风险

排序取决于买家重叠、架构、人才和业务适配性。

此地图并非旨在涵盖所有内容,感谢 Gartner,我们确信其中遗漏了大量三字母缩写和分类!但核心观点依然成立——随着企业规模扩大,成功的结果往往是那些能够从一个领域逐步扩展到相邻领域的战略。

不同类型企业的失败模式

最关键的问题之一是,是什么导致企业在不同发展阶段失败。以下是我们对不同类型企业失败模式的分析。

大多数初创公司失败并非因为选择了错误的领域,而是因为无法找到一个有特定需求且愿意为此付费的买家。另一个关键点在于明确聚焦方向和优先级:虽然初创公司确实需要解决一个具体的使用场景,但仅强调必须专注于单一使用场景是一种过度简化。增长需要广度,最终企业必须做不止一件事。扩张从来没有“最佳时机”,因此创始人必须从第一天起就找到方法,将 15%-25%的时间用于为扩张做准备。

谈到成长型企业,其最常见的失败模式在于无法获得扩展至首个用例之外的资格,以及在未获得核心用户信任的情况下过快推进。后者尤为重要,因为许多处于成长阶段的企业往往在追求覆盖尽可能多用例的过程中,盲目推出低质量功能,而这种做法往往会侵蚀用户信任,而非加深信任。

大型平台的失败并非因为它们无法执行(它们已经证明了这一点),而是因为它们野心过大,追求那些遥不可及的目标。目前,网络领域中真正的超级平台还不多,因此我们还没有积累太多失败的经验,但早期的一些迹象已经显现。

Zscaler 曾试图进军云安全领域,并在此过程中进行了一些收购,但这些整合始终未能取得预期效果。该公司随后悄然降低了对这些领域的优先级,并开始将新重点转向如安全运营中心(SOC)等相邻领域。思科也曾试图通过收购的方式从网络业务向云计算领域转型,但最终未能在该领域取得重大成功。

Palo Alto目前是个例外——并非因为他们所有的收购都最终取得了巨大成功(许多并未成功),而是因为他们能够有效执行这些收购,为新加入的团队制定了正确的激励机制,并成功实现了真正的整合。如今,就连他们也到了每一步新举措都伴随平台风险的阶段,因此他们不再追求大规模并购,而是相当明智地选择在不同细分领域处于早期阶段时收购行业领军企业。

结语

在所有关于构建平台的讨论中,人们很容易忽视核心真相。

首先,没有公司一开始就是平台(无论创始人如何在网站上宣传)。扩展能力是逐步积累的,需要一步一个脚印地拓展相邻领域。

其次,构建平台的关键在于有序扩展和稳健执行,而非说服 Gartner 将你定义为平台。

请不要误会我们——有很多创始人深谙这些道理,他们正是下一代平台公司的缔造者。

原文链接:

https://ventureinsecurity.net/p/you-dont-start-a-platform-you-earn

声明:本文来自安全喵喵站,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。