报告信息

公众对人工智能的信任、态度及使用情况

Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025

来源:KPMG(毕马威)

发表时间:2025年7月

由毕马威与墨尔本大学合作领导的《信任、态度和人工智能的使用:2025年全球研究》,调查了47个国家的48000多人,以探索人工智能对个人和组织的影响。这是迄今为止关于公众对人工智能的信任、使用和态度的最广泛的全球研究之一。调查结果显示,人工智能的采用率正在上升,但信任仍然是一个关键挑战。

背景介绍

人工智能(AI)为社会和商业带来的益处与前景毋庸置疑。随着人工智能的能力不断增强、应用范围持续扩大,人们对其风险与挑战的认知也日益清晰,这引发了关于人工智能系统可信度、监管及治理的诸多疑问。公众对人工智能技术的信任,以及人工智能技术的负责任与合乎伦理的应用,是该技术获得持续认可与普及、充分发挥社会及经济价值的核心所在。

本报告就一系列问题提供了及时、具有全球视野的研究洞见,包括:人们对人工智能系统的信任程度、使用情况与理解程度;在社会、工作和教育场景中,人们对人工智能应用所带来的益处、风险与影响的感知及体验;公众对组织和政府在人工智能管理、治理与监管方面的期望;员工与学生如何将人工智能用于工作与学习;以及人们对人工智能负责任应用所获得支持的感知。此外,报告还揭示了不同国家、不同人群亚群体在这些关键维度上的共性与差异,并阐明了自生成式人工智能广泛应用以来的过去两年间,人们对人工智能的信任度与态度发生了怎样的变化。

主要结果

1 对人工智能的信任与接受度

对人工智能系统的信任仍是一大重要挑战:超半数(54%)的人对信任人工智能持谨慎态度。人们对人工智能的安全性、安全性及社会影响疑虑更深,而对其技术能力的信任度相对更高。尽管大多数人对人工智能既乐观又担忧,但仍有 72% 的人接受其应用。

与新兴经济体相比,发达经济体的民众对人工智能的信任度(39% vs. 57%)和接受度(65% vs. 84%)更低。

2 人工智能的使用与认知情况

三分之二(66%)的人会有意识地定期使用人工智能,五分之三的人表示能有效使用人工智能。然而,大多数人(61%)未接受过人工智能相关培训,半数人表示自身对人工智能的认知有限。

新兴经济体民众在人工智能的定期使用率(80% vs. 58%)、培训参与率(50% vs. 32%)、认知水平(64% vs. 46%)和应用效能(74% vs. 51%)上,均高于发达经济体民众。

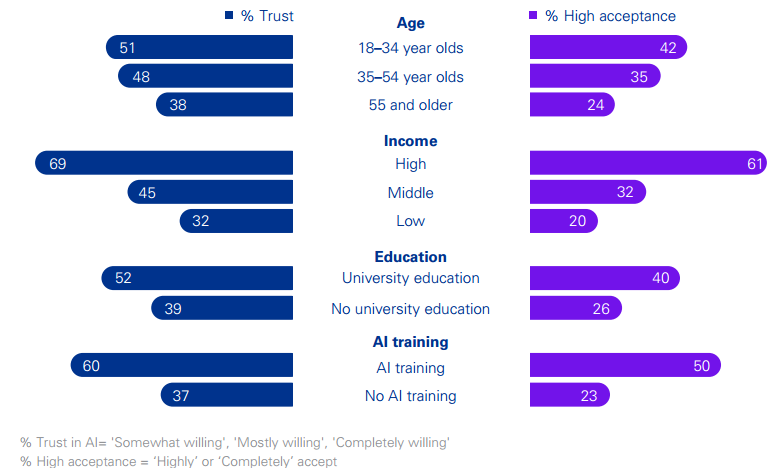

年龄较小、拥有大学学历、高收入人群以及接受过人工智能培训的人,对人工智能的信任度更高、使用率更高,且人工智能素养也更强。

按年龄、收入、教育和人工智能培训分类

不同人群对人工智能系统的信任和接受程度

3 人工智能的益处与风险

虽然许多人表示人工智能提高了效率、可及性,改善了决策并推动了创新,但关于网络安全、隐私与知识产权、虚假信息、人际联结缺失、失业及技能退化等问题的担忧也普遍存在。

公众对人工智能的态度明显存在矛盾,在发达经济体中,对于人工智能的益处是否大于风险,民众意见分歧较大。

4 人工智能的监管与治理

公众强烈要求对人工智能进行监管,70% 的人认为监管有必要。但仅有 43% 的人认为现行法律足够完善。民众期望建立国际层面的法律(76%)、国家政府层面的监管(69%)以及与行业协同的监管机制(71%)。此外,87% 的人还希望出台相关法律并开展事实核查,以打击人工智能生成的虚假信息。

5 工作场所的人工智能应用

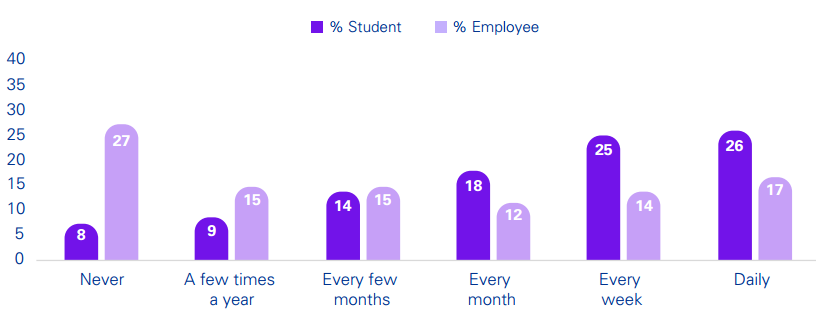

五分之三(58%)的员工会在工作中有意识地定期使用人工智能,其中三分之一的人每周都会使用。

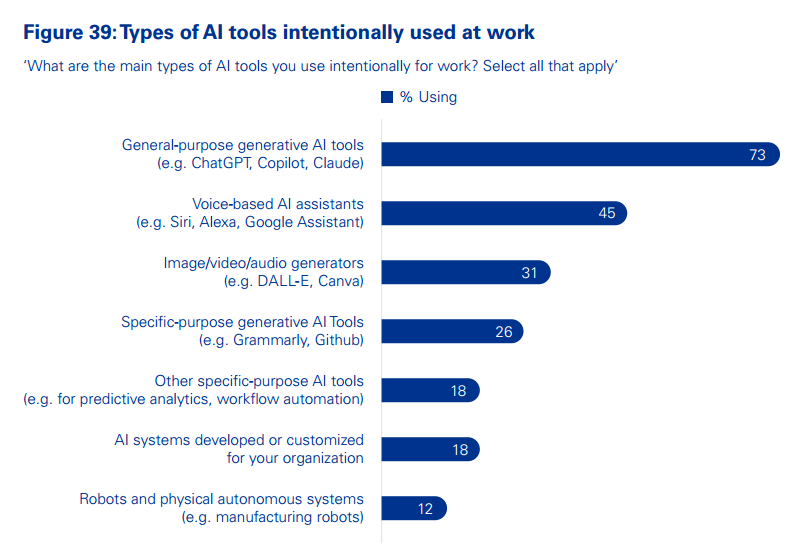

生成式人工智能工具的应用最为普遍,许多员工选择使用免费的公共工具,而非雇主提供的工具。

新兴经济体在员工人工智能应用方面处于领先地位,72% 的员工定期使用人工智能,而发达经济体这一比例为 49%。

员工乐于使用的人工智能工具类型

6 人工智能对工作的影响

超半数员工表示人工智能为工作绩效带来了益处。但同时,员工也反馈人工智能在工作量、人际互动及合规性方面产生了复杂影响,2/5的员工认为人工智能会取代其所在领域的工作岗位。许多员工表示在工作中存在不当、懈怠及不透明使用人工智能的情况,这违反了相关政策,并导致工作出错及对人工智能产生依赖。目前,支持负责任使用人工智能的治理机制与培训,似乎滞后于人工智能的应用进程。

7 学生对人工智能的应用

五分之四(83%,以高等教育阶段学生为主)的学生在学习中定期使用人工智能,并表示其带来了提高效率、实现个性化学习、减轻学习负担及缓解压力等益处。然而,学生中不当、懈怠及不透明使用人工智能的现象普遍存在,这引发了人们对学生过度依赖人工智能、批判性思维与协作能力下降以及评估公平性受影响等问题的担忧。仅有半数学生表示,其所在的教育机构出台了相关政策、提供了资源或培训,以支持负责任地使用人工智能。

学生与工作者使用AI的频率对比

核心启示

第一,新兴经济体在公众与员工人工智能应用、信任、接受度及实际收益方面处于领先地位。新兴经济体的民众反馈显示,其人工智能应用速度更快,对人工智能的信任度、接受度更高,态度也更积极。同时,他们自我报告的人工智能素养水平与培训参与度更高,在工作和社会层面均实现了更多人工智能带来的实际收益,且所在组织对负责任使用人工智能的支持力度与治理水平也更优。这一趋势在印度、中国、尼日利亚、埃及和阿联酋等国家表现得尤为明显。

第二,公众强烈要求对人工智能进行监管,而当前的监管格局仍未达到预期。公众几乎普遍认可和倾向于国际层面的法律法规,这表明公众认识到人工智能不受国界限制,且通常由跨国公司开发,而跨国公司的跨境运营可能会限制单个国家政府或监管机构制定和执行监管措施的能力。国际标准(例如ISO制定的标准)可以为政府和行业提供可互操作的监管和治理框架。

第三,人工智能协同工作的时代已经来临,但仍然面临一些问题。人工智能协同工作的时代已经到来,特别是在新兴经济体中,员工和组织自我报告的人工智能采用率很高,并且在管理决策中倾向于人机协作。然而,员工使用人工智能时常常存在令人担忧的自满、不当和不透明的情况。例如,虽然大多数员工都在使用公共生成式人工智能工具,但许多组织并未提供任何指导其使用的政策,尽管这些公共工具存在隐私、数据泄露、知识产权损失和网络安全等风险。即便有相关政策,仍有相当数量的员工表示他们在使用这些工具时违反政策和规定,使公司和客户数据面临风险,并引发质量问题。员工个人使用人工智能的工作实践大多不透明,这限制了人们理解和利用其好处以及管理风险的能力。

第四,学生对人工智能的应用普遍且频繁,且主要依赖可免费获取的通用型生成式人工智能工具。尽管人工智能有助于内容创作,能帮助学生高效完成学习与评估任务,但它也可能阻碍批判性思维、人际交往能力的发展,以及协作、互动等社交动态能力的培养 —— 而这些均为至关重要的生活技能。若不加以干预和管理,作为未来劳动力的学生群体,可能会成为精通技术、具备较强人工智能应用能力的人,但在面对需要协作、出色人际交往能力、批判性思维,以及无需人工智能辅助即可完成的工作时,却可能准备不足。

最后,要重构人工智能赋能型社会、负责任推进人工智能融合,需要多方共同承诺。公众对人工智能的共同担忧主要源于三个方面:人工智能故障(如偏见、结果不准确、系统崩溃)、恶意或误导性使用(如错误信息与虚假信息传播、操纵或有害使用、网络安全风险),以及不当、轻率或过度使用(如技能退化与依赖、人际互动缺失、隐私或知识产权受损)。

解决并缓解这些根本问题,需要采取一系列技术、社会、组织、监管及个人层面的行动,这凸显了在多个层面采取协同措施的必要性。尽管我们的调查显示,人工智能带来的负面结果少于其带来的益处,但有观点认为,即便是发生率最低的负面结果(如三分之一的人遭遇的偏见与不公平对待)也是不可接受的,我们在道德上有义务做得更好。

人工智能带来的无可否认的积极益处,与已然显现的负面影响之间存在张力,这引发了一个疑问:借助人工智能,我们希望构建什么样的社会与组织?调查显示,我们正在享受人工智能带来的效率提升、效能优化、创新驱动与资源节约等成果,但同时也面临着人际联结缺失、隐私泄露、错误与虚假信息泛滥、技能退化与技术依赖等问题。我们尚未完全理解人工智能的长期影响,这更凸显出在各个层面审慎选择人工智能融入社会与工作方式的重要性。

来源:KPMG

编辑:柳鑫荻(国科大经管学院硕士研究生)

声明:本文来自图灵财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。