摘要

数据流通利用效率的提升在带来数字经济繁荣的同时,也因数据要素与其他生产要素融合程度的不断深化和扩大而使个人隐私、商业秘密乃至国家安全等面临着前所未有的安全风险。数字技术的发展引发的问题最终还要靠技术本身的创新来解决,文章以专利情报信息为切入点,重点分析研究数据安全领域主要创新主体、创新区域的集中状况及其专利布局重点、若干关键技术所拥有的核心专利状况,并提出我国数据安全治理在关键技术创新发展方面的着力点。

关键词

数据安全;风险防范;专利信息;多方安全计算;合规风险检测;分类分级

引言

数字经济主要依靠数据要素的开发利用赋能各领域生产活动来创造经济价值,然而随着数据要素市场的发展壮大和数据流通的不断加速,信息的获取、携带、篡改和攻击也变得前所未有的便捷和容易,随之而来的数据安全风险也不断扩大。据统计,2023年全球数据泄露规模创下历史新高,共有170亿个人信息遭泄露,比2022年全年高出20%。值得一提的是,数据泄露不仅威胁个人隐私、企业数据安全,更有甚者会对全球贸易[1-2]、公共安全、国家安全带来不容小觑的挑战。因此,与以往其他任何类型的经济形态不同的是,数字经济的市场准入负面清单中最为关键的就是数据安全[3]。数据要素的安全高效流通离不开技术的保障,由数字技术的飞速发展产生的问题,最终还要靠技术的创新发展来解决[4]。

01 数据安全技术的发展及挑战

1.1 数据安全治理理念的发展与转变

数据为王的时代,信息安全问题常转化为数据安全问题[5]。我国数据安全治理的政策方针和制度理念经历了从静态的“安全优先”到流动的“发展中的安全”这一转变[1]。在总体国家安全观的指导下,以数据自由流动作为基础性原则,并辅之以数据安全流动为限制性原则[6]。

以2014年习近平总书记创造性地提出总体国家安全观为标志,信息安全与经济安全、科技安全等一道进入非传统安全范畴,成为构建国家安全体系的重要组成[7];2015年《促进大数据发展行动纲要》着重强调要切实保障数据安全;之后陆续出台的《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》等法律都将安全置于更加重要的地位,数据以安全为主的静态治理理念达到顶峰。直至2022年,《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》以中共中央、国务院的名义印发实施,将促进数据合规高效流通使用作为主线,在继续强调强化数据安全保障体系建设的同时,提出“要把安全贯穿数据供给、流通、使用全过程”,同时提出加强数据分类分级管理,积极有效防范和化解各种数据风险。我国数据治理的立场和理念逐渐转向流通安全、利用安全,随后出台的《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素X”三年行动计划(2024~2026年)》以及《关于加快公共数据资源开发利用的意见》和相关配套文件更是深刻体现了这一转变,围绕激发数据要素市场活力,促进数据要素价值释放,推动新质生产力有效发展。

1.2 数据安全技术的发展与挑战

数据安全技术是随着信息通信和网络技术的发展而演变的[8]。早期阶段主要体现为计算机安全与基础加密,以物理安全和访问控制为主,聚焦单机系统保护。网络化时代初期,随着互联网的普及以及电子商务的兴起、网络攻击(如DDoS)的威胁加剧,数据安全从单机扩展到网络安全技术,主要体现为网络安全与协议标准化。大数据与云计算阶段,数据规模呈现爆炸式增长,安全需求扩展到采集、存储、处理、交换的全生命周期,以数据加密技术、数据泄露防护(DLP)为代表的关键技术陆续登场。最近几年,随着AI技术的突破、数据权属意识的增强以及量子计算对加密的威胁逼近,数据安全技术也得到了空前的发展,诸如AI安全(机器学习用于异常检测、威胁预测),隐私计算(联邦学习、安全多方计算(MPC)实现数据“可用不可见”),区块链与数据溯源(确保数据不可篡改和来源可追溯),量子安全加密等技术逐渐在各新兴行业和领域实现商业化应用。

现阶段的数据安全技术更加侧重于为了进行数据流通而需要保障的安全,比如数据采集时隐私数据、重要数据等是否获得授权,数据存储时如何确保不被获取和破坏、如何对数据进行处理从而能保障数据的隐私性等安全,以及在数据交换时是否会造成泄露,如果发生泄漏如何进行追溯等问题,涉及到的关键技术包括数据分类分级、数据访问控制、隐私计算、风险管理等。

进入新发展阶段,新领域新业态不断出现,各领域数字化程度持续深入,数据要素已全面融入政治、经济、军事、文化、外交、科技、社会以及生态文明等各个领域和全过程。但是,数据要素与各生产要素的融合和流通在提高全要素生产率、推动社会生产力提升的同时,其带来的风险和挑战也在持续深化和扩大化,如2023年的MOVEit漏洞攻击引发的大规模数据泄露事件造成了全球2600多家组织的敏感数据遭窃取,影响人数超9600万,涉及金融、医疗、能源等多个关键领域,亚马逊、汇丰银行、达美航空、美国能源部(DOE)、壳牌公司等均遭攻击勒索。因此,进一步完善数据安全治理体系、强化数据安全技术的研发和应用,对于更好地保障数据要素的流通利用、更好地促进数字经济发展、更好地维护国家安全与公共利益具有十分重要的现实意义。

1.3 研究内容与方法

现代专利制度根本上是出于对技术创新的保护、对科技进步的激励,专利获得授权所必备的新颖性和创造性条件内在要求了所有提出专利申请的技术方案必须是未曾在现有技术中记载或使用过的,可以说在所有文献类型中,专利文献所记载的技术方案基本上代表着某个行业领域最具创造性的技术。基于此,本文通过专利信息分析对数据安全技术的发展状况进行分析研究,一窥当前全球范围内数据安全领域重要创新主体集中状况、关键技术的主要分布热点及前沿、数据安全技术专利布局点位和趋向等,为我国数据安全风险防范、数据安全关键技术攻关提供专利信息情报。

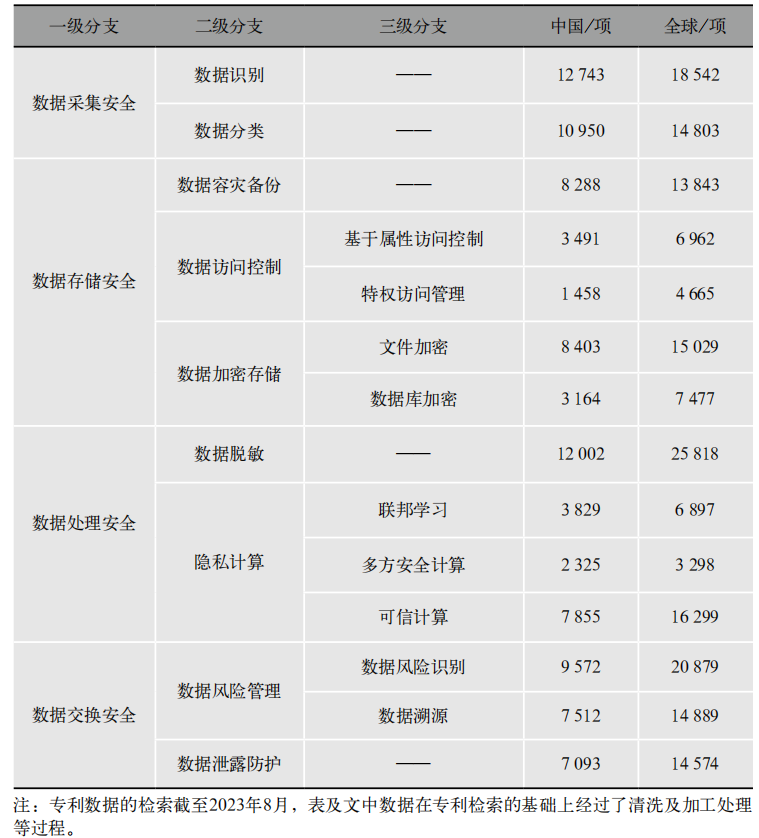

研究聚焦数据流通全生命周期,包括数据采集安全、数据存储安全、数据处理安全、数据交换安全等[9]方面的技术,通过实地调研、文献研究和专利数据检索等多个维度反复论证与调整,综合考虑专利文献分类、行业分类习惯以及学科分类方法,在HimmPat数据库中对数据安全核心技术进行专利信息检索及清洗处理,最终得到截至2023年8月数据安全领域全球范围内专利申请数据,如表1所示,本文基于表中的数据开展进一步的专利信息情报分析。

表1 数据安全领域关键技术中国及全球专利申请数据

02 数据安全技术专利布局

以2014年总体国家安全观的提出为分界线,十年来数据安全领域全球专利申请量达到191191项,其中,在中国的专利申请为112200项,贡献了全球专利申请量的58.68%。在中国进行的专利申请自2016年开始超过在其他所有国家/地区专利申请的总和,并且自2016年之后一直保持高速增长态势。美国是除中国之外的第二大数据安全专利技术来源国,近十年申请了63313项专利。可以说,中国已经成为数据安全领域专利技术的主要创新国。

2.1 创新主体分布状况

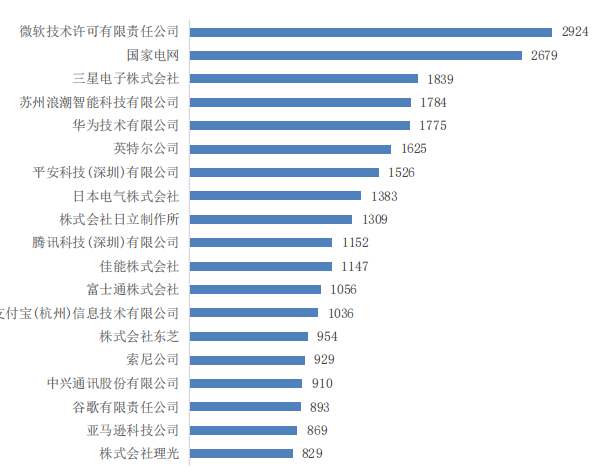

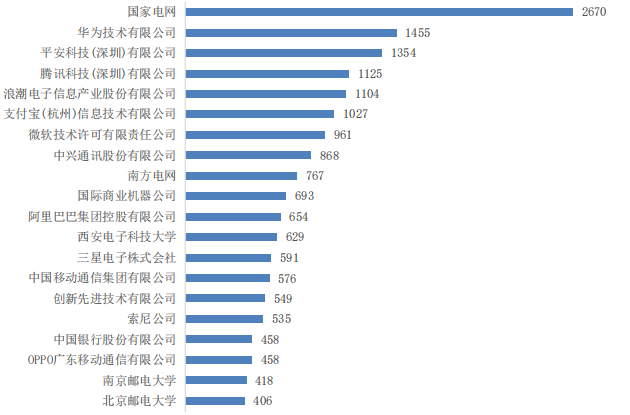

数据安全领域创新主体全球专利申请量情况如图1所示,其中,美国微软暂居榜首(2924项),我国的国家电网集团排名第二(2679项),随后是三星(1839项)、浪潮电子信息产业股份有限公司(1784项)、华为(1775项)、英特尔(1625项)、平安科技(1526项)等。如图2所示,在中国进行专利申请的创新主体中,排名前6的均为中国企业,如国家电网(2670项)、华为(1455项)、平安科技(1354项)、腾讯科技(1125项)、浪潮电子信息产业股份有限公司(1104项)、支付宝(杭州)信息技术有限公司(1027项)。此外,来华进行专利布局的国家中,美国居首位(3174项,占所有来华国家的49%),代表主体包括微软(961项)、IBM(693项)等。

图1 数据安全领域创新主体全球专利申请量情况

图2 数据安全领域创新主体中国专利申请量情况

2.2 创新区域集中状况

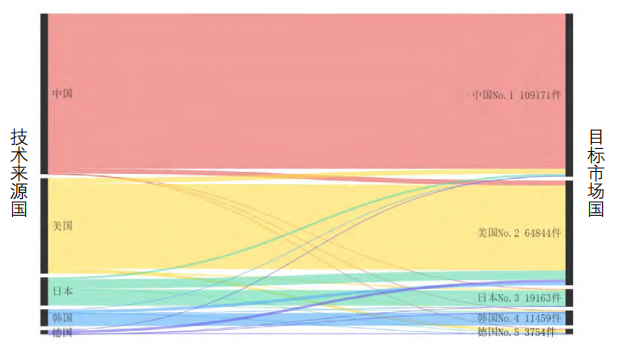

如图3数据安全领域全球专利布局目标国及专利技术来源国的集中状况显示,全球创新主体在专利布局时对于目标市场的选择优先度依次为中国、美国、日本、韩国以及德国。其中来自中国的专利技术在出口布局时的首选国家为美国,同样的,来自美国的专利技术在进行海外布局时的首选国为中国。除去技术出口外,各国家在进行专利布局时的主要目标市场还是以本土为主。

图3 数据安全领域全球专利技术来源及布局市场集中情况

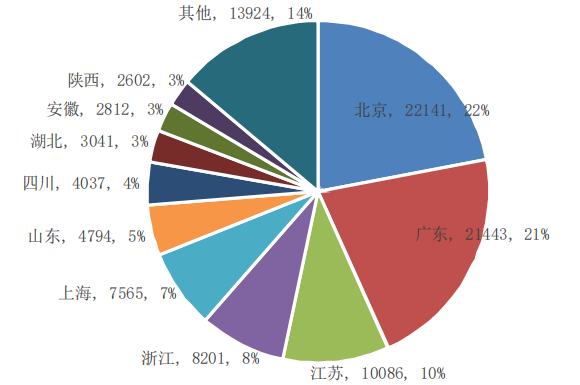

如图4数据安全领域中国范围内的专利申请显示,中国创新区域主要集中在北京、广东以及长三角地区。其中北京的专利申请量最高,占国内总申请量的22%,广东占国内总申请量的21%,长三角地区(上海、江苏、浙江、安徽)加起来占28%。这与我国创新主体的集中程度相匹配,上述地区聚集了国家电网、华为、平安、腾讯、支付宝、中兴通讯、南方电网等数据安全领域的重点企业,此外,同时这些地区也是优先出台数据安全相关政策的地方,给数据安全产业和技术的发展提供了充分的制度保障。

图4 数据安全领域中国专利申请区域集中情况

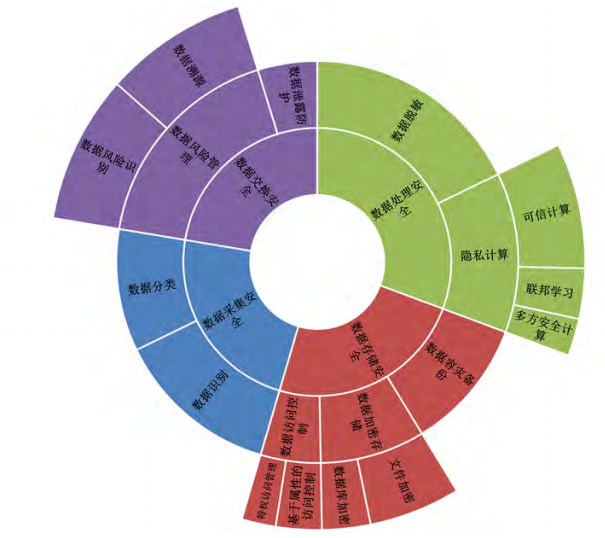

2.3 主要技术分布状况

在中国的专利申请中,数据安全领域四个主要技术分支的专利申请量分布比较均匀,如图5所示,数据采集安全、数据存储安全、数据处理安全以及数据交互安全占比相当。数据采集安全、数据存储安全和数据处理安全的二级分支的申请量都比较平均,数据交换安全中的二级分支数据风险管理占比较大,并且其中包含的三级分支数据溯源和数据风险识别专利申请数量基本相同。数据处理安全所涉的隐私计算技术中,可信计算技术经过长时间的发展,其专利申请量占比较为突出,专利量占比较低的联邦学习和多方安全计算都属于近些年发展起来的热点领域,联邦学习技术起源较晚,多方安全计算则是在近些年才得到了行业的重视。

图5 数据安全领域中国专利申请技术分布情况

03 我国在关键技术方面的专利情报分析

3.1 多方安全计算技术

多方安全计算(Secure Multi-Party Computation,MPC)是隐私计算技术的重点分支,该技术在保证各方数据安全的同时,又能得到预期计算的结果,能够很好满足人们利用隐私数据进行保密计算的需求,有效解决数据的“保密性”和“共享性”之间的矛盾。我国在多方安全计算领域研究起步早,专利布局晚,但经过奋起直追已经实现赶超,部分创新主体表现不俗。早在1982年,中国科学院姚期智院士就提出了多方安全计算的概念[10],但中国直到2006年才由北京理工大学提出了涉及秘密共享的多方安全计算专利申请CN1921380A,美国电报公司则在1991年就提出了涉及秘密共享的多方安全计算专利申请US6834272A。2016年后我国在多方安全计算领域的专利申请开始飙升,从专利布局数量上看,目前我国进入了领先行列。

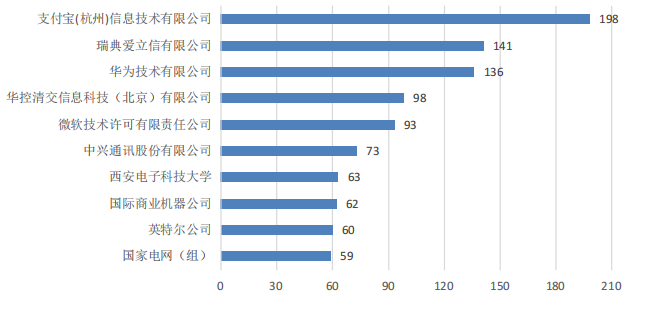

多方安全计算全球专利申请量共计3298项,如图6所示,以瑞典爱立信(141项)、微软公司(93项)、IBM(62项)为代表。中国专利申请量达到了2325项,代表创新主体有支付宝(198项)、华为(136项)、华控清交信息科技(北京)有限公司(98项)、西安电子科技大学(63项)等。在技术点的全面性和领先性方面我国并未占据明显优势,多家创新主体在多方安全计算领域的专利布局滞后于其发布的产品。比如,华控清交于2018年发布多方安全计算平台PrivPy,而围绕其产品的专利布局“一种密码服务系统、方法及装置”(CN112003690A)在2019年才申请;腾讯于2019年发布“神盾沙箱”,2020年才申请了基于同态加密中的仿射密码的多方安全计算的专利(CN111404943A)。

图6多方安全计算技术全球主要专利申请人情况

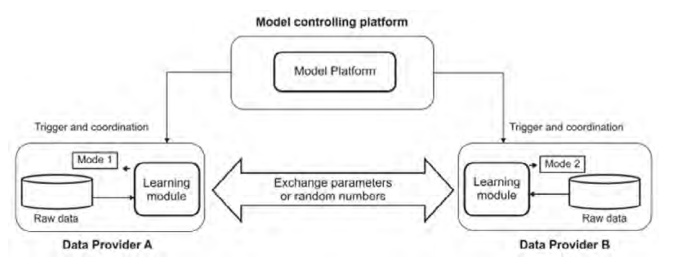

此外,我国阿里巴巴联合蚂蚁集团、华控清交、百度、中国电子标准研究院等诸多国内主体共同推进并建立了多方安全计算领域首个国际标准(MPC标准),并掌握部分标准必要专利。其中,蚂蚁集团相关标准专利主要涉及技术框架,如图7所示,而MPC标准中与机器学习标准相关的部分专利掌握在谷歌、Visa International Service Association等主体手中。

图7 MPC中关于机器学习方面的框架

3.2数据合规风险检测

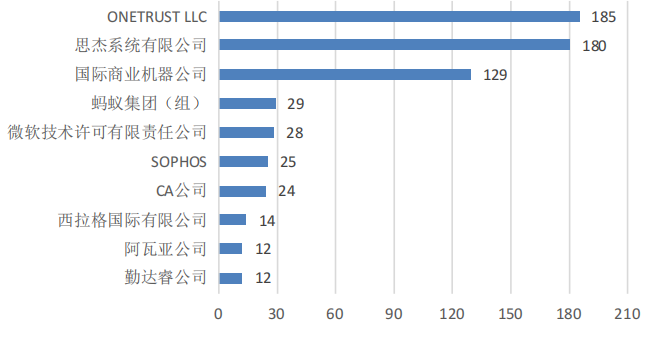

《信息安全技术数据安全风险评估方法》(征求意见稿)中,列出了23类典型数据安全风险类别,其中有16类涉及数据合规风险。合规风险检测技术让数据安全相关风险提前发现、提前治理,降低发生后再进行治理的经济损失程度,该技术对国家安全、公共利益或者组织、个人合法权益都具有重大意义。从专利信息来看,我国在数据合规风险检测方面重点研究领域以及围绕产品进行专利布局的全面性还需提升。合规风险检测技术全球专利申请4652项,其中,美国以受理2428项专利申请排名首位,中国专利申请1289项。如图8所示,全球专利申请量排名前三的申请人分别为美国的One Trust(185项)、思杰系统(180项)和IBM公司(129项),中国只有蚂蚁集团1家进入全球前十,以29项专利申请位列第四。

图8 合规风险检测技术全球主要专利申请人情况

One Trust公司在2016年成立之时即围绕隐私合规性的实现和数据隐私活动风险评估申请了三件专利US9691090B1、US9729583B1、US20170289199A1,之后又以这三件专利作为优先权围绕智能合规评估、隐私管理、同意与偏好管理、第三方风险交换等关键技术点布局了多项专利,目前这三件专利的被引用次数高达300次左右,成为One Trust的核心基础专利。

蚂蚁集团在合规风险检测领域的专利申请起于2015年(CN106850505A),涉及一种跨境业务的验证方法,在2016~2018年之间均未申请合规风险检测相关的专利,目前的几十件专利主要集中在智能合规评估、同意与偏好管理方面。而One Trust在合规风险检测领域从2016年开始申请专利以来一直持续不断地围绕产品进行技术方案完善、扩大专利布局,目前其自动化技术包括数据扫描、识别、分类、检测等,能够实现面向全球的全平台自动化风险评估。

3.3 数据分类分级技术

数据分类以一种约定的结构将数据进行归集并形成数据资产目录,为后续的数据应用,如保护、开放、共享、分析、应用等构建了数据基础,提供了数据路由和不同场景下的数据处置措施指引,为数据安全治理之路打好坚实的基础。数据分类技术创新的瓶颈主要有两方面:1)在学术领域中或者理论上通过HMM算法、正则化等可以实现分类,但是实际上产业中目前仍然是人工或者是半自动化的方式,人工参与分类标记工作较多,而这种人工或半自动的分类方式耗费大量的人力物力,迫切需要能够实现全自动分类的方法。2)随着大模型技术的推广,将AI语义识别技术应用数据分类领域,有望提高自动化、智能化的识别能力,但是针对每个数据安全的应用场景,数据安全治理下的数据安全保护标准不同,缺乏统一的分类标准使得AI语义识别模型的训练变得困难。

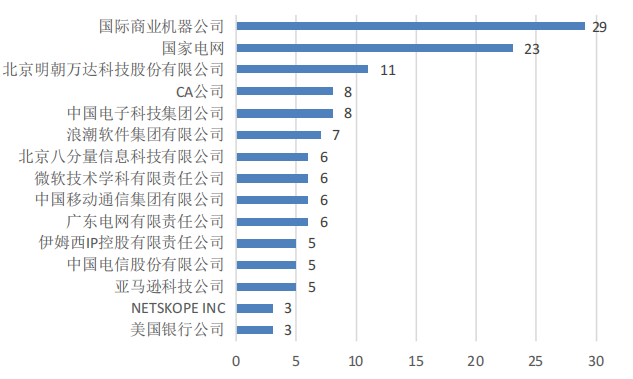

数据分类分级相比于数据分类更多的是强调依据数据的重要程度和影响程度进行,分级的结果就是区分出不同等级,进而进行不同等级的保护,因此其对于数据安全治理的意义更加重要。我国在数据分类分级领域专利申请量大势优,但需注重提升对数据隐私性的保护。如图9所示,数据分类分级技术全球专利申请量843项,中国申请621项。

图9 数据分类分级技术全球主要专利申请人情况

数据分类分级常用方法包括了基于属性/规则的方法、匹配的方法、机器学习的方法以及大模型方法,其中将大模型应用于数据分类分级的方法近两年随着AI大模型大爆发才出现,标志性节点是微软于2021年提出了将大模型应用于数据分类分级的专利申请US2023137378A1,其重点考虑大模型训练中数据的隐私性保护。我国也有企业已将大模型应用于数据分类分级中,但是相比于国外侧重于大模型训练中保护数据的隐私性,即数据的合规性,我国更加侧重于大模型在数据分类分级领域中的应用。

04 结语

专利情报信息显示,中国已成为全球数据安全领域的重要创新来源国,国家电网、浪潮、华为等企业跻身数据安全主要专利权利人行列,但美国的微软公司仍居全球创新主体首位。数据安全关键技术中,我国主导推进建立了首个多方安全计算国际标准(MPC标准),并布局了标准必要专利。数据合规风险检测和数据分类分级技术是近年来的热点领域,在全球专利申请布局方面目前主要是中美双方科技创新的角逐,无论从专利数量还是布局点位方面都各有侧重。

基于此,建议持续不断加强我国在数据安全领域已形成的诸多创新主体竞相追赶的专利优势地位。同时注意补短板强弱项,例如,在多方安全计算领域,强化针对产品的前瞻性专利布局和保护,在自主推进建设的MPC国际标准方面加强标准相关专利的谋划布局,根据未来发展方向做大做强合规风险检测领域的知识产权保护,同时注意全面提升对数据隐私技术的创新研发和布局保护。

05 参考文献

[1] 陈珍妮.数据跨境的自由流动与安全保护[J/OL].科学学研究,1-7[2025-02-23].https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20250114.002.

[2] 郭淦.跨境数据流动的自由与安全——数字贸易发展的双刃剑[J].价格刊,2024(11):88-94

[3] 洪银兴,任保平.论数字经济与社会主义市场经济的深度融合[J].中国工业经济,2024(5):5-19

[4] 尹西明,朱益瑶,周宇晴,等.数据要素×科技创新赋能新质生产力的理论逻辑与实践路径[J].信息通信技术,2024,18(5):54-61

[5] 杨蓉.从信息安全、数据安全到算法安全—总体国家安全观视角下的网络法律治理[J].法学评论,2021,39(1):131-136

[6] 许可.自由与安全:数据跨境流动的中国方案[J].环球法律评论, 2021,43(1):22-37

[7] 鲁传颖.数字时代的国家安全治理:理念变迁与政策调整[J].世界社会科学,2025,(1):77-94,244

[8] 赛迪智库网络安全研究所.全球数据隐私、数据安全与网络安全技术发展研究[J].软件和集成电路,2025,(1):66-76

[9] 李雪妮,魏凯.基于场景的数据安全治理思路研究[J].信息通信技术,2023,17(4):26-31

[10] 金雪,苗志宏,马金强,等.安全多方计算研究现状与发展趋势的图谱分析[J].电脑知识与技术,2023,19(21):1-6

温馨提示

如您需要引用本文,参考文献写法为:王瑞阳, 杜锦锦, 郭帅. 数据安全领域关键技术专利情报分析研究[J]. 信息通信技术, 2025, 19(01):22-28

声明:本文来自中国联通研究院,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。