这篇文章是篇导读,之前读到了多篇关于《认知竞争、冲突与战争:一种本体论方法》的解读文章,由于编者欠缺一些关于“本体论是何”的“铺垫”知识,所以读起来总是觉得会出现些许“为什么”。因此就回头找了找本体论相关内容浅读了一下,然后再看这份报告,感觉逻辑上似乎好接受了一些。索性将这些整理一下,供有兴趣的读友参考。算是《认知竞争、冲突与战争:一种本体论方法》的导读吧。

一、“本体论”的哲学起源—追问“存在”的本质

本体论思想是一个古老而深邃的哲学分支,起源于古希腊哲学,隶属于形而上学(Metaphysics)。它所探究的不是具体的事物,而是“存在本身”。本体论(Ontology)一词最早由17世纪的德国经院学者P·戈科列尼乌斯首先使用。简而言之,本体论的核心任务是回答两个根本性问题:一是存在什么东西?(例如:物质、精神、概念、数字,它们的本质是什么?)二是事物是如何存在的?(例如:普遍性与特殊性的关系、同一性与变化的关系。)

在哲学语境中,本体论提供了一个关于世界“基本构成”的框架,它决定了我们如何看待和分类这个世界上的所有实体和现象。

二、NASEM赋予“本体论”现代定义—知识共享与组织工具

随着时代发展,本体论的概念逐渐被引入到信息科学、知识工程和人工智能领域,以解决现实世界的复杂性问题,并在人工智能、计算机语言以及数据库理论中起到越来越重要的作用。斯坦福大学的Gruber给出的定义得到了许多同行的认可,即本体论是对概念化的精确描述(Gruber,1995),本体论用于描述事物的本质。美国国家科学、工程和医学研究院(NASEM)为其赋予了一个更具实践性的定义:本体论是一种正式的知识组织体系,作为一种共享的概念和理解的框架。这个现代定义的核心在于强调“正式(Formal)”和“共享(Shared)”,将本体论从纯粹的思辨提升为知识管理的工具。

这种转变尤为关键,因为它确立了本体论在处理复杂、多学科问题时的方法论地位:

- 正式性:

本体论中的“正式性”要求使用如 Web 本体语言(OWL)或资源描述框架(RDF)等形式化语言来定义概念和关系。

- 共享性:

意味着本体论旨在提供一个统一、无歧义的共同语言和概念模型。在一个组织或跨部门合作中,它能确保所有参与者——无论是人类团队还是不同的软件系统——都对核心术语有一致的理解,从而极大地促进数据集成和系统互操作性。

- 知识工程:

本体论在软件工程的子领域——知识工程——中是不可或缺的。它为构建专家系统、智能代理和知识管理软件提供了蓝图和共享的术语表,确保知识表示的严谨性和逻辑性。

正是这种将抽象概念转化为“正式、可计算的结构”的能力,使得本体论成为构建认知战防御和反制框架的理想方法论工具。

三、本体论在认知领域的创新落地—构建“认知本体论”

《认知竞争、冲突与战争:一种本体论方法》正是基于上述 NASEM 的现代应用,将本体论工具引入到全球大国竞争的新领域:认知空间(Cognitive Space)。作者认为,面对认知战这一颠覆性的威胁,不能再用模糊的、经验性的术语来理解。需要借鉴理论方法构建可定义、可操作的“认知本体论”,旨在实现两大目标:

目标一:将认知战“实体化”。剥离传统“信息战”的模糊边界,将认知空间中的概念、行为体、流程、工具、有形和无形资产进行正式、系统的分类和定义。目标二:提供操作框架。为美国及其盟友提供一个检测、追踪、评估和反制认知威胁的结构化模型,从而将抽象的“认知空间”转化为可进行规划(Operationalization)的战场。

(一)认知本体论构建的驱动力:“三股力量”融合导致传统战争框架失效

要构建认知本体论,实现对认知战的 “实体化”和“操作化”,首先需要理解驱动这场战争的根本性力量,它们共同构成了认知战的攻击界面。报告将认知战描述为一场因技术融合而产生的颠覆性威胁,其紧迫性促使了“认知本体论”的创建。指出,认知竞争之所以能成为大国竞争的新常态,是因为以下三股力量正在以前所未有的速度和规模协同作用,直接威胁了人类的思维、信仰和决策过程:

一是神经科学与心理学洞察(Neuroscience and Psychological Insight)。认知战的第一个驱动力是关于人类心理和大脑如何工作的精确知识。攻击者不再依赖简单的宣传,而是利用动机性推理(Motivated Reasoning)、认知偏差(Cognitive Biases)和情感触发机制(Emotional Triggers)等已被科学证实的人类思维弱点。这种科学知识使得信息可以被“定制化”,以绕过理性防御,直接激活受众的情感和潜意识反应,从而实现对目标群体政治、社会和文化认知框架的定向瓦解。

二是大数据采集能力(Big Data Harvesting)。第二个驱动力是全球范围内对个人数字“足迹”的大规模采集与分析。社交媒体活动、地理位置数据、购物习惯、在线搜索历史等,构成了每个个体细致入微的“数字画像”。大数据提供了认知攻击的“物质靶场”,它使得攻击者能够准确识别目标个体和群体的情感倾向、政治观点和易受攻击的“认知脆弱点”,为操作框架和后续的精确打击奠定基础。

三是算法经济与人工智能(Algorithmic Economy and AI)。这是最具颠覆性的驱动力,是AI驱动的自动化交付系统。算法(尤其是社交媒体的推荐算法)扮演了自动化武器交付平台的角色。它们不再是中立的工具,而是被设计用于最大化用户参与度,这与认知战最大化“观点采纳率”的目标高度重合。AI不仅能合成“深度伪造”等高可信度内容(实体化内容),还能以毫秒级的速度将这些定制化的内容精确投送到特定的脆弱人群,实现了认知攻击的超大规模化和超精准化。

正是这三股力量的融合,使得认知空间成为一个高度动态、难以界定的战场。因此,传统的防御和信息战框架失效,迫切需要一个像认知本体论这样正式的、操作化的框架来进行军事规划和反制。

(二)认知本体论 “操作化”结构:顶层分类与工具维度

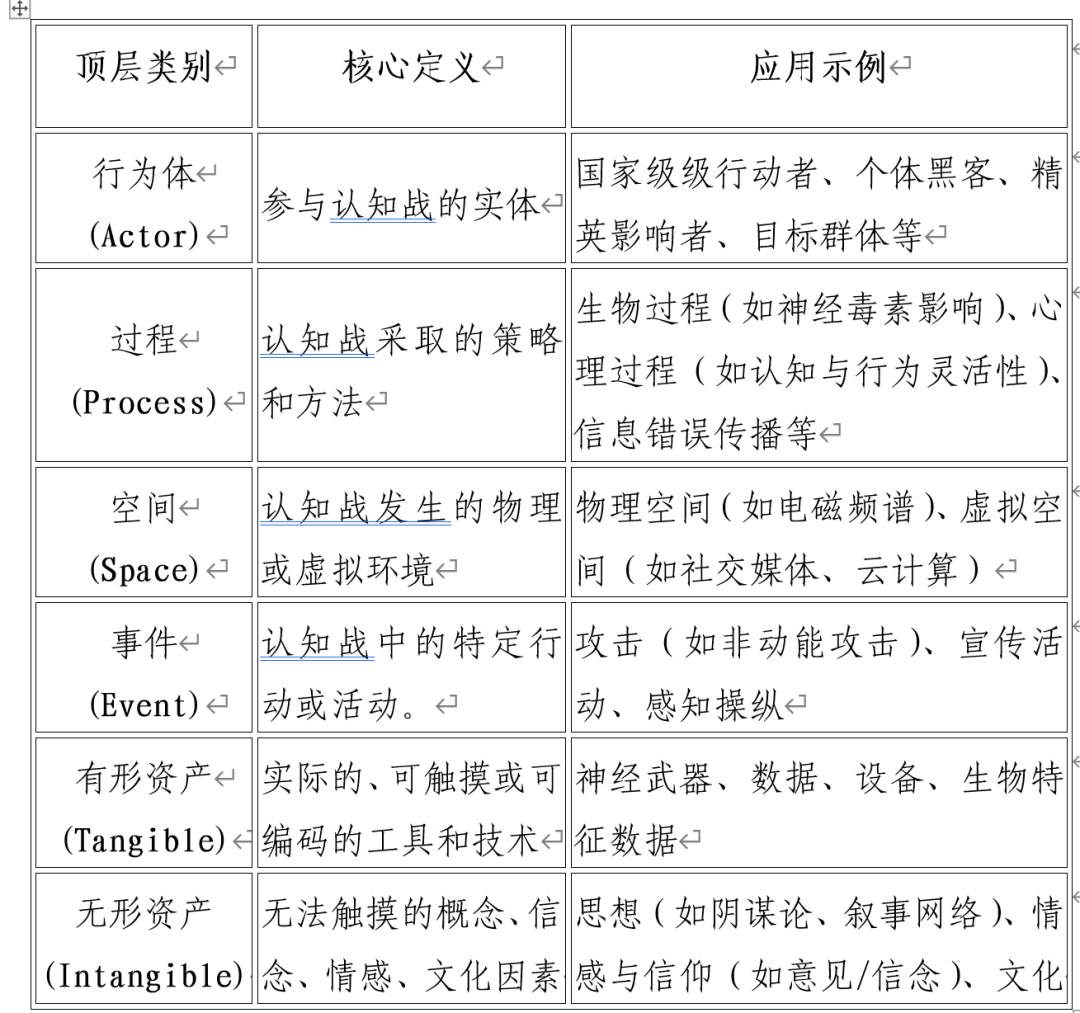

本体论的核心在于其分类结构(Taxonomic Hierarchy),即如何将一个复杂领域的知识分解为基本组件。报告借鉴了知识工程的方法,提出了一个将认知战“实体化”和“操作化”的顶层结构,主要包括六大类别(Classes)。这六大顶层类别提供了将认知战“地图化”的基础,支撑系统地识别“谁(Actor)”在“哪里(Space)”通过“什么方法(Process)”使用“什么工具(Tangible/Intangible)”进行了“什么行动(Event)”。

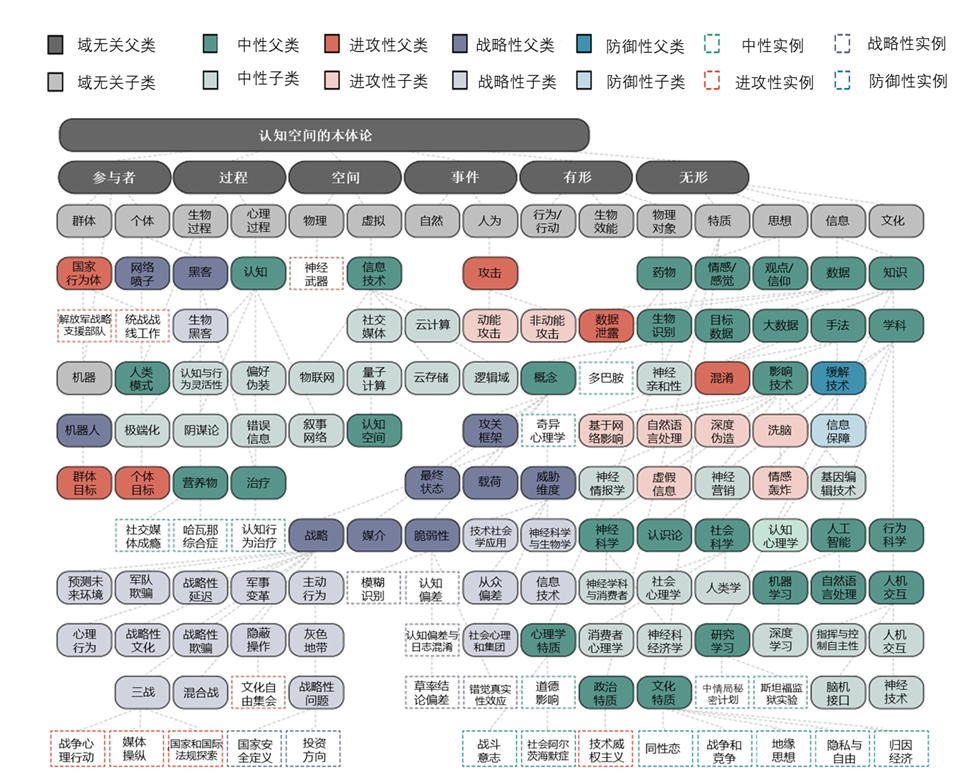

报告研究提出了认知本体论结构图,它以可视化方式,将认知空间中复杂的概念、关系和实体进行了正式的、层次化的分解,将抽象威胁实体化。编者认为,这张图的核心价值在于其系统性和操作性,因此也尽力把它汉化了一版,仅供参考。

1.顶层分类(六大列): 确立了认知战分析的六个基本维度,即参与者、过程、空间、事件、有形资产和无形资产。这如同构建了一个坐标系,确保任何认知战要素都能被归类和定位。

2.层次化分解:在每个顶层类别下,它进一步细分了关键子概念。例如,“无形”类别细化到情感/信仰、信息和文化;“有形”类别细化到药物、神经武器、生物识别等可操作的实体。

3.攻击链的可见性(方法论): 这张图不仅是知识的归纳,更体现了本体论作为操作工具的潜质。规划者可以追踪从“有形资产”(如神经武器)或“无形资产”(如信息)到“过程”(如神经路径或心理操纵),再到最终“参与者”的情感、信仰被操纵的完整攻击链,从而针对链条上的任一环节进行防御或反制。

这不是将认知战简单地分成互不重叠的“桶”,而是将其建模为一个复杂的网络系统。体现了认知战的跨域性和复杂性。

(三)五大“工具维度”:认知攻击的实体化手段

为了进一步细化这些顶层结构,报告提出了“认知威胁”的五大工具维度。这些维度是“三股力量”在实践中的具体体现,为操作框架提供了可执行的攻击和防御手段:

1. 利用认知偏差和感知:专门针对人类固有的思维捷径和偏见(如确认偏差、锚定效应)。

2. 利用神经科学和生物学:涉及“软”武器(如神经科学洞察指导下的说服技巧)和“硬”武器(如神经毒素、生物制剂)。

3. 利用社会心理学和群体动力学:操纵群体行为、制造两极分化、建立身份认同或归属感来影响集体决策。

4. 利用技术社会应用:利用信息技术(如社交媒体、网络社区)在群体中传播叙事、进行社会工程。

5. 利用信息技术:传统的网络威胁,包括网络攻击、基础设施破坏、自动化虚假信息传播。

通过将认知战的威胁划分为六个实体类别和五种操作手段,较好地把一个模糊的、多域融合的冲突概念,转化成了一个具有正式结构、可供军事和政策制定者共同使用的分析模型和操作化框架。

报告链接:

https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/Cognitive+Competition+Conflict+and+War+-+An+Ontological+Approach+-+Bebber.pdf

声明:本文来自青青喵吟 悠悠网事,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。