随着数据爆炸式增长及相关法规出台,视频隐私保护越来越受到重视。报告分析了视频隐私保护中的隐私区域提取、隐私视频数据脱敏、隐私视频数据安全传输及隐私视频信息管理等核心技术。重点剖析了SVAC 3.0标准如何通过四种隐私保护模式与GB35114加密相结合,实现高效合规的隐私保护,并与国际标准方案进行对比,最后展望视频隐私保护的发展趋势。

在数字化时代,数据量正以指数级增长,数据出现爆炸式增长。确保数据处于有效保护和合法利用的状态,以及具备保障持续安全状态是数据安全的必要要求。国内外都制定了数据安全相关的法律法规,我国制定了《网络安全法》《数据安全法》等法规,欧盟也制定了 General Data Protection Regulation (GDPR) 等法规。

视频数据作为包含大量个人生物特征(如人脸、步态)、行为习惯、地理位置等敏感信息的载体,其安全性至关重要。一旦泄露,可能引发诈骗、勒索、人身安全威胁等严重后果。因此,构建覆盖数据产生、传输、存储、使用、销毁全生命周期的视频隐私与安全防护体系,不仅是技术发展的必然要求,也是满足相关法律法规的合规前提。

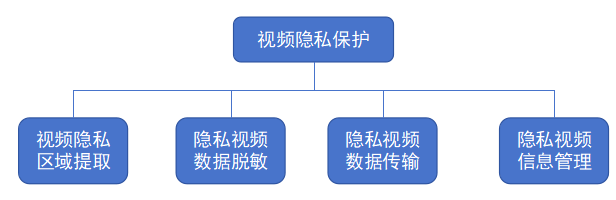

视频隐私保护技术

ITU-T H.627标准是ITU-T在视频监控领域的重要标准之一,它与H.626(架构标准)和F.743(需求标准)共同构成了视频监控联网系统的基础标准体系。H.627标准为各类同构或异构视频监控系统的互联互通提供了设计规范,对视频监控产业链上下游产业的健康发展带来了非常积极的影响。

视频系统中侵犯隐私的行为主要有两个方面:一种是视频在采集、网络传输和存储过程中可能被获取。这种获取可能会导致视频数据在网络空间暴露的风险。另外一种是操作视频采集设备的个人非法收集和滥用个人数据,导致隐私数据被用于非法用途。本文主要关注于第一种情况下视频隐私数据的保护。

视频隐私保护可大致分为视频隐私区域提取、隐私视频数据脱敏、隐私视频数据传输和隐私视频信息管理等。

(一)视频隐私区域提取

隐私区域提取是保护视频中敏感信息的第一道防线。对于视频中的隐私区域,可以直接设置静态感兴趣区域ROI并对其进行保护,也可以识别出需要隐私保护的动态目标之后再对其进行保护。

静态感兴趣区域ROI提取是在摄像头预览画面中手动框定固定区域(如窗户、门牌号、特定工作区)。该方法的优点是计算简单,资源消耗低,但无法适应动态场景,灵活性差。适用于监控视角固定的场景。

动态隐私目标检测是利用计算机视觉和深度学习算法自动识别并跟踪敏感目标。目前主要包括运动物体监测、人脸检测和人体轮廓检测等。具体识别目标需要根据使用场景、安全性要求来选择。该方法的优点自动化程度高,能适应动态场景,但计算复杂度高,对算法精度和硬件算力有要求。

(二)隐私视频数据脱敏

提取隐私区域后,需在视频数据被压缩前对隐私区域进行保护,在视频中隐私区域进行保护后再进行视频编码传输或存储,该方法独立于视频编码,可以与不同编码方式的隐私保护系统兼容,此类方法主要包括隐私区域替换和隐私区域分割。

隐私区域替换包括隐私区域马赛克、高斯模糊、遮盖、面部替换、图像扭曲、伪随机置换和数据替换等。其中数据替换将敏感信息(如车牌号)替换为假数据,仅授权方可通过密钥还原。该类方案在视频编码后一般会面临视频隐私区域存在明显的视觉质量受损以及处理过程不可逆的问题。

隐私区域分割将视频信息分成多个部分,且每个部分都进行独立编码,其中隐私区域进行加密,非授权用户只能查看非隐私区域的视频信息,授权用户可以通过密钥还原隐私区域,然后将所有部分数据结合可以恢复出原始画面。但这种方法需要较多的处理器及相应的存储空间,并且若分割的某个部分出现问题,则整个视频信息将难以恢复。

(三)隐私视频数据传输

为防止隐私视频数据在传输过程中被窃听或篡改,隐私视频数据传输中需要进行安全传输,包括信道加密(端到端加密)和信源加密(编码加密)两种方式。

端到端加密(E2EE)为数据传输链路上视频加密,如通过SRT、SRTP、https在传输链路上传输视频。视频在发送端(如摄像头)加密,到达最终接收端(如授权客户端)才解密,传输路径中的任何中间节点(如服务器)都无法解密数据。该方法通常结合非对称加密(密钥协商)和视频数据对称加密(数据加密)。

视频编码加密可分为对隐私区域视频数据全部加密和编码部分信息加密。隐私视频数据加密通常采用视频数据对称加密,这种方法是对视频数据加密而不是在传输通道上加密视频。编码部分信息加密是在视频编码过程中选择合适的数据进行加密,从而达到视频加密的目的。视频隐私区域的整体数据量虽然较大,但编码过程中需要加密的敏感数据较少。主要分为帧内预测模式加密、运动矢量及运动补偿加密、变换方式及变化系数加密和熵编码过程加密。

(四)隐私信息管理

隐私视频存储的系统部署数据加密、访问控制、数据生命周期管理等防护措施,关键信息基础设施还需符合网络安全等级保护要求,形成“技术+管理”双保险。建立严格的权限管理体系,确保只有授权人员才能访问特定级别的视频数据。隐私视频数据在磁盘上应以加密形式存储。设定数据保留期限,到期后对隐私数据及其所有备份进行不可恢复的物理或逻辑销毁。

现有视频标准中的隐私与安全应用

SVAC3.0作为中国自主制定的安防监控音视频编解码标准,分别编码并存储图像中隐私区域与非隐私区域,引入了四种隐私保护模式来适配不同的应用场景,结合GB35114加密可满足隐私保护与公共安全的矛盾。

隐私保护模式0和模式1基于空域分层编码结构,都使用双层编码,通过对不同分层的不同权限等级设置来达到隐私保护的目的。其中,模式1允许层间预测,因此压缩效率高于模式0。但正因层间预测的存在,模式1的解码解码复杂度是模式0的2倍,模式0的码率高于模式1。

隐私保护模式2和模式3通过将隐私区域的信息单独编入隐私码流来达到隐私保护的目的。其中,模式2同时编码隐私区域原图与打码图,会额外编码遮蔽图像(例如马赛克图像)来提升主观效果;模式3仅编码原图,因此模式2压缩效率低于模式3且编码代价会高于模式3。

在方案实现中,可以通过加密的方式来阻止低权限用户的访问。具体的,对于隐私保护模式0和模式1可以加密高权限等级层的码流,对于隐私保护模式2和模式3,可以加密隐私码流。

现有国际标准主要通过补充增强信息(SEI) 传递隐私区域、版权等信息,实现隐私保护。标准本身不规定加密算法,但提供了通用加密框架,如MPEG-21 IPMP(知识产权管理与保护)和ISOBMFF(基于文件的格式)中的加密方案。应用层需自行实现密钥管理和加密逻辑。

视频隐私保护趋势与展望

虽然视频隐私保护仍面临诸多挑战,包括隐私数据加密后编解码复杂增加、存储开销加大、隐私数据检索、隐私数据智能分析、跨平台跨系统的密钥管理等。但随着SVAC等国产标准将隐私保护深度融入编解码流程,视频隐私保护越来越受到人们重视。

未来视频隐私发展包括隐私保护和计算复杂度之间的平衡、AI与安全深度融合和隐私视频智能分析等。为保证监控系统的实时性,需要考虑视频隐私保护安全性和计算复杂度之间的平衡问题。利用AI进行更精准的敏感信息识别和风险评估,实现自适应的动态防护。隐私视频在加密状态下直接对视频进行智能分析,实现轻量化同态加密,满足智能分析和安全保护的要求。

审核:杨蕾、郭勐 | 业务研究所

作者:张世俊、李萌 | 业务研究所

声明:本文来自中移智库,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。