近日,中央网信办、公安部等部门联合发布了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》(以下简称《指引》),标志我国政务领域人工智能应用进入了体系化、规范化和集约化的新阶段。

随着生成式人工智能技术的广泛应用,政务场景引入人工智能大模型已成为必然趋势。从政务咨询、辅助决策到公共服务优化,政务大模型的应用不断拓展,但同时也带来了内容安全、数据泄露、模型滥用等多重风险。对政务领域而言,安全不仅是技术问题,更是政治性、全局性问题,如何确保政务AI在“可用”的同时“可控”,在“创新”的同时“安全”,成为重中之重。这份《指引》正是政务大模型安全、可信、可控部署应用的一份“顶层设计”和操作指南。

本文将对《指引》中“安全”部分的重点内容进行详细解读。同时,等保中心也将结合在大模型安全防护与检测评估方面的实践经验,助力政务大模型实现安全可控落地。

《指引》核心内容解读

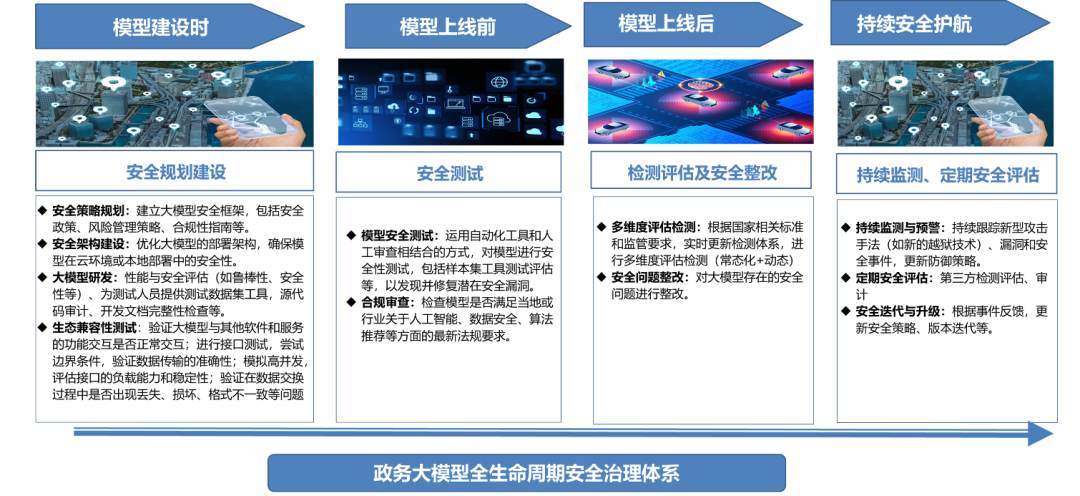

《指引》在安全部分提出了系统性、全链条的管理要求,可以从“全周期管理、内容合规与输出可靠、运行监测与应急处置、技术验证测试”四方面进行理解:

▶全周期安全管理

《指引》提出政务大模型要建立覆盖“选型、部署、训练、使用、废止”的全周期安全保密管理体系。

政务大模型安全应贯穿大模型生命周期的各阶段。模型选型时要对模型进行选型安全测试,模型部署训练时要保障训练数据的合法来源并进行清洗标注,模型上线时要进行算法安全评估和应用功能上线测试,模型运行时要开展运行中的监测与审计。

▶内容合规与输出可靠

《指引》强调政务大模型的生成内容与输出安全,要求“严格执行内容审核制度流程”、“做好多模态输入输出内容的识别、分析与管控”。

内容安全是政务大模型的安全核心要点。《指引》明确要求强化生成内容的实时风险控制,建立敏感信息识别与拒答机制,防范生成政治性、岐视性、错误导向等内容。结合政务场景,这意味着输出结果不仅要“正确”,更要“可靠”,需通过技术手段和规则约束实现生成内容的审核、分级、溯源与责任追踪。

▶运行监测与应急处置

《指引》提出“加强政务大模型内容监测管理”、“加强实时监测分析”及“形成安全风险威胁信息共享和应急处置机制,按照规定及时处置并报告安全事件”等监测评估要求。

监测预警与应急处置机制是政务大模型的安全红线。政务部门要建立运行监测与安全预警机制,对模型响应时延、输出准确性、安全性等指标进行实时检测,并在发现异常时快速处置、回溯原因。应急机制要覆盖事件发现、风险研判、应急响应、问题修复和追责复盘等环节,确保政务模型在复杂环境下具备自我诊断、自我修复的能力。

▶技术验证测试

《指引》提出“做好政务大模型对抗攻击的检测与处置,识别并拦截提示词注入、资源消耗攻击”。

安全评估与技术防护相结合构建政务大模型保障体系。除了传统的网络与数据安全要求,要针对大模型特有风险进行充分的测试验证,如提示注入、越狱攻击、数据反演、生成内容偏差等。政务大模型在正式上线前,必须通过系统化的安全测评与风险验证,确保算法稳健、输出可信、接口安全。

政务人工智能大模型安全治理框架思路

结合《指引》和等保中心前期实践与研究,等保中心从政务大模型的规划、建设、上线、运行的全生命周期视角构建安全治理框架,为各政务部门提供系统化思路。

01

规划建设阶段:安全“嵌入式”设计

分类分级安全规划:根据政务业务的敏感程度、数据密级及使用场景,对大模型实施分类分级管理;对涉及国家安全、公共管理和民生保障等核心领域的模型,应采用专网运行、专属算力、独立部署的方式,严格防范数据外泄与模型滥用。

模型与算法安全建设:对模型参数和权重文件实施加密保护与访问控制,避免模型反向推理或被恶意窃取;强化算法可解释性与抗操纵性设计,防范模型幻觉及对抗攻击。

全链条数据安全治理:落实数据来源合法性审查、敏感信息脱敏、涉密数据隔离等要求;建立数据采集、清洗、标注、训练、调用的全流程安全管控,防止政务数据外流与再识别风险。

02

模型上线前:落实安全合规测评

合规审查:检查模型是否满足《指引》及其他国家和地方关于人工智能、数据安全、算法推荐等方面的最新法规要求。

模型安全测试:开展算法安全、数据合规、内容安全等全面评估;对模型输出内容进行政治安全、意识形态安全、虚假信息防控检测,防止生成不当或错误内容。

供应链安全检查:对第三方组件、开源框架、外部接口实施供应链安全检测,防止潜在后门与漏洞。

03

模型上线后:监测评估与安全整改

运行安全监测与预警:建立常态化安全评估与动态监测机制,对模型调用、生成内容、外部攻击进行安全检测与异常预警。

安全问题整改:对大模型安全问题及时整改;发生安全事件后,进行溯源分析、责任追踪与问题复盘。

04

模型迭代阶段:持续安全监测与加固

模型更新与安全复测:定期第三方检测评估,对关键算法或模型变更进行审计,确保可验证、可追溯;模型参数微调、数据增量训练或场景扩展时,应同步开展安全复测。

持续监测与响应:持续跟踪新型攻击手法、漏洞和安全事件,更新防御策略。

安全迭代与升级:根据事件反馈,更新安全策略、版本迭代等。

等保中心大模型安全实践

《指引》对安全提出了系统性的要求,涵盖内容安全、模型安全、数据安全、系统防护和应急响应等方面。这些要求与等保中心在大模型安全领域的实践方向高度契合,中心在长期的大模型安全研究与业务服务中,已形成了一整套完整的、安全可控的大模型安全检测与防护服务体系,可为各级政务部门提供从大模型建设到运行阶段的全流程安全支撑。

01

常态化安全评估——夯实政务大模型安全底座

围绕《指引》中提出的“上线前安全评估与运行中持续复核”要求,等保中心已经拥有了成熟的常态化安全评估机制,覆盖政务大模型的通用安全与全生命周期安全,从模型算法、数据安全、系统防护到生成内容合规,形成了标准化、可量化的评估流程。目前,已在多个通用大模型及政务大模型项目中开展常态化安全评估实践,并出具权威评估证书,有效保障模型在上线前和运行中的安全可控与合规可信。

02

动态监测机制——支持实施风险发现与防控

《指引》强调要“持续监测模型运行安全状态”。等保中心已经建设完成了大模型安全动态监测体系和平台,聚焦大模型内容安全、模型安全、数据安全、模型鲁棒性方面,通过违规内容检测、敏感数据泄露识别和恶意样本监测,及时发现并处置潜在安全隐患,实现风险早发现、早处置的动态防护机制。

03

红队攻防测试——对抗风险与识别漏洞

针对《指引》中“对抗攻击检测与风险识别处置”的需求,等保中心已具备包括红队攻防、漏洞扫描、渗透测试等系统化的安全技术能力,能够有效识别提示词注入、角色逃逸、模型反演、投毒攻击等模型特有风险类型,提升政务大模型整体防御能力。

04

数据安全防护——守护政务信息资产

围绕《指引》提出的“数据安全保密和个人信息保护”、“防止敏感数据泄露与滥用”等要求,等保中心能够协助政务部门开展数据全生命周期安全治理,通过脱敏处理、访问隔离、权限分级与安全计算技术,保障政务数据的使用安全和隐私合规,确保模型在训练、推理等阶段不泄露涉政敏感信息。

通过完善的能力体系,等保中心将《指引》中的安全要求转化为可执行、可评估、可落地的实践方案,为政务大模型的安全运行提供系统化保障。面对政务场景中大模型的加速应用,安全已不仅是合规底线,更是支撑政务系统稳健运行与政府公信力的关键。基于《指引》精神,等保中心倡导政务单位在大模型建设与运行中前置安全设计与合规管理,构建覆盖模型选型、接口设计、日志体系与输出监控的全流程安全管理机制,并通过常态化评估、动态监测与对抗测试实现全生命周期防护。等保中心将持续以专业测评、防护与响应能力,为政务单位提供一体化安全支撑,助力打造安全可信、持续优化的政务智能化底座,推动政务AI生态高质量、可持续发展。

声明:本文来自公安部网络安全等级保护中心,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。