电磁频谱是一系列不同频率电磁波的集合,主要在电场和磁场的相互作用下形成,其范围涵盖无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等,不同频段电磁波的应用特性也有所差别,比如无线电波的频率范围是3Hz~300GHz,波长较长,穿透力强,适合远距离传输;而γ射线的频率范围则在30EHz以上,能量最高,一般用于癌症治疗、核反应研究、天文观测等。在科技发展过程中,电磁频谱逐渐成为军事战争中的“利刃”,比如在俄乌战争中,俄军在“克拉斯诺波尔”Krasnopol)、“穆尔曼斯克”(Murmansk)等系列电子战系统打造了全频谱电磁干扰网络,有效干扰了乌军通信指挥系统和GPS导航,甚至使西方援助的精确制导武器失去准确性。美军在《联合作战概念3.0》中明确将电磁频谱视为“战斗空间”,强调其与多域作战(MDO)和联合全域指挥控制(JADC2)的深度融合。当前,侦察通信卫星、光学设备、雷达设备、无人机等新型设备不断推出,改变了太空作战的传统形式,新设备主要依赖电磁波实现遥控指令传输、实时图像回传、GPS定位等功能,更加凸显了电磁频谱的军事意义。所以,从太空作战体系角度出发,深入分析电磁频谱作战应用的优势、能力以及作战中心的构建设想具有一定的理论与实践意义。

1 太空作战体系中电磁频谱的能力分析

侦察卫星的追踪能力

利用侦察卫星进行作战过程中,电磁频谱的应用能力主要体现在以下几方面:一是利用电磁频谱的不同波段穿透云层、雨雾,实现全天候的地表观测,不仅能准确评估自然环境对作战效能的影响,还能实时追踪车辆、舰船等处于移动状态的目标,不受植被等隐蔽形式的影响;二是通过蓝、绿、红及近红外波段的组合应用,深度识别植被覆盖、土壤湿度变化等信息,辅助判断敌方的军事活动痕迹。或是利用红外波段在夜间监测车辆发动机余热、导弹发射尾焰等要素,甚至可以穿透烟雾监测战场动态,识别化学武器的扩散情况,将原始电磁信号转化为战术情报,为作战决策提供有效支持。

通信卫星的信息传输能力

卫星通信是指依托电磁频谱,通过卫星将信号传输到地面,实现全球范围的通信。国际电信联盟(ITU)把不同频段分配给了不同的卫星应用,确保卫星通信的互通性和协调性。比如北斗卫星的工作频段为L和S频段,当前C频段(4~8GHz)和Ku频段(12~18GHz)的应用频率最高,但由于赤道上空的地球同步卫星轨位置资源日趋枯竭,频率带宽受限,Ka(26.5~40GHz)、Q(33~50GHz)、V(50~75GHz)等频段也在被积极开发。在太空作战体系中,可采用阻塞式干扰技术阻断上行链路的特定频率或频段,对特定的通信卫星进行暂时性的、有针对性的干扰。还可以通过电磁信号的伪造与渗透,让卫星接收机遭受欺诈干扰,实现对敌方高价值目标的捕获或破坏,极大削弱敌方作战能力。

光学设备的监视和打击能力

电磁频谱在光学设备中的应用主要体现在以下五个方面:一是将可见光波段应用到瞄准镜、测距仪、光学经纬仪等设备表中,用于扩大、延伸视觉,及时捕捉难以发现的空中作战目标,并测定目标位置、对目标瞄准等;二是在可见光和近红外波段范围内,使用微光夜视设备,提高人眼在低照度下的视觉能力,或是间接获取图像,用于夜间侦察和火控系统等;三是利用红外光技术,把空中作战目标作一个点光源,以便进行制导;四是激光技术,利用高能激光束摧毁飞机、卫星等军事目标,具有较好的致盲、防空等效果;五是光电综合应用,包括光学遥感、光电制导、光电跟踪测量、光电对抗等技术,有利于打造“侦、攻、防、控”全域覆盖的太空战体系,实施干扰压制、探测监视和精确打击,实现远程“穿透式”作战,为短时间取得战争的胜利奠定良好基础。

雷达设备的探测能力

雷达设备主要利用电磁频谱的能量辐射原理探测目标方位和距离,完成扫描侦察。以常用的单脉冲雷达和相控阵雷达为例,单脉冲雷达的特点是从单个信号脉冲中提取距离和方向,比如美国海军“宙斯盾”(Aegis Combat System)作战系统中的AN/SPY-1就应用了单脉冲雷达;相控阵雷达的特点是集合了大量小型传统雷达,将其排列成一个阵元,通过控制不同小型雷达发射的相位,合成不同相位波束,比如俄罗斯的C-300防空武器系统就应用了多功能相控阵雷达。在太空作战体系中,一是可以利用雷达设备切换波束指向,构建防空警戒网,并配合电子混合扫描技术,在复杂的电磁环境下探测敌方目标,在空对地模式中甚至能够识别极远处高速行驶的军事车辆;二是能通过雷达设备进行精确制导,实时解算敌方目标的空间坐标,进而拦截战术弹道导弹,有效提升作战效能;三是能够进行电子干扰,主要涉及欺骗干扰机和噪声压制干扰机,可直接阻碍敌方雷达终端正常提取有用信号,为防空预警争取关键时间窗口;四是能够以雷达设备为媒介,实现己方作战数据的共享,确保太空战术的实时协调。

2 太空作战体系中电磁频谱的应用分析

力量范畴上的应用

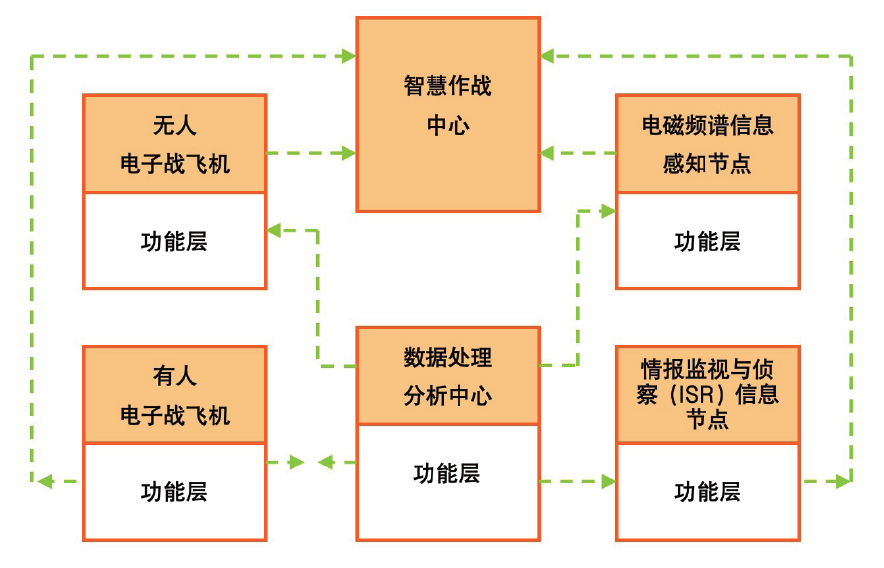

电磁频谱太空作战体系中,其力量范畴主要涉及三个方面:一是体系内各设备的电磁频谱作战力量,具体指无人机等平台自带的电子战设备,包括雷达干扰吊舱、通信对抗系统等;二是专职电磁频谱作战力量,即专门从事电子战的平台、部队,主要工作内容包括电磁压制、干扰与反辐射打击等;三是体系内非专用作战成员力量,主要指各单元配备的电磁防御设备,包括雷达告警接收机、诱饵弹发射器等。电磁频谱作战体系可将上述分散的攻防力量整合在一起,避免“各自为战”。此外,指挥员作为太空作战体系中的核心,拥有所有电磁频谱活动的统一指挥权,比如分配干扰频段、协调打击时序、调整频谱资源等,将制电磁权转化为制空权优势,电磁频谱作战资源分配情况如图1所示。

图1 电磁频谱作战资源图

作战目标上的应用

在太空作战体系中,应用电磁频谱的核心目标在于将其作为独立作战空间,通过规范化、集中化管控获得全面主导权,保证己方能够自由使用电磁频谱,同时剥夺敌方的同等能力,与之相关的作战活动主要有五种:一是依托低轨卫星构建弹性频谱网络,实时感知敌方电磁系统的辐射特征,以便通过卫星集群对特定频段进行饱和干扰,攻击敌方电磁系统;二是将卫星平台作为联通陆、海、空作战域的电磁枢纽,让陆地、海面场域的作战力量与太空作战体系相融合,着力打破军种壁垒;三是保障作战行为在时间与空间上的协同,进而缩短“侦察—干扰—打击”这一作战链路的反应时间;四是实施电磁频谱管理,包括分配频谱资源、监测频谱冲突等,防止己方设备自相干扰;五是侦测敌方电磁信号特征,获得可靠情报,为干扰和打击敌方提供数据支撑。通过上述方式,获得太空作战体系在战术、战斗和战略上的优势。

指挥控制上的应用

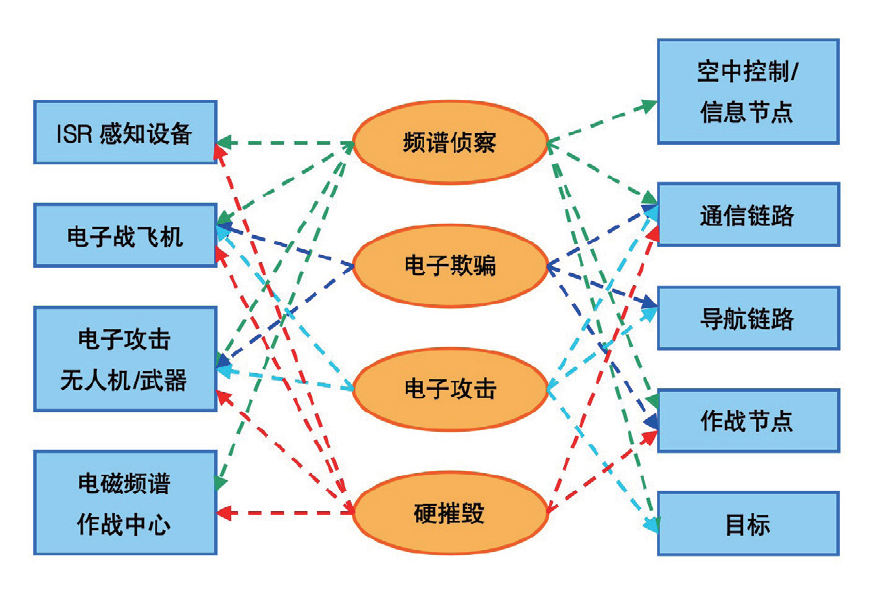

在太空作战体系中,应通过集中化指挥规范各作战单元的电磁操作流程,保证各作战行动无缝衔接,实现有效控制。主要涉及三大核心任务:一是指挥控制电磁频谱作战成员,利用侦察卫星、通信卫星等获取敌方电磁信号特征,构建战场电磁图谱,并将电磁侦察数据转化为物理域的杀伤力量;二是指挥控制电磁频谱行动,制定太空电磁作战计划,实时调整频谱分配方案与作战节奏,整合各方力量;三是指挥控制具体作战实施方案,合理采用干扰、反干扰、电磁伪装等战术,加强电磁频谱管理,确保指挥链路畅通,把电磁频谱作战技术升级为制胜核心手段。电磁频谱作战各单元与功能之间的关系如图2所示。

图2 电磁频谱作战概念图

作战模式上的应用

太空作战体系中电磁频谱的作战模式主要分为三种,具体情况如下所示。

1)电磁频谱管理模式:涵盖从战斗规划到战斗评估指导的全过程,通过地球同步轨道卫星制定频谱使用优先级,实时侦测战场电磁环境,有效消除平台间的电磁冲突,确保己方电磁行动高效有序保证整体作战效能的最大化,同时压制敌方卫星导航信号,在空中作战行动中夺取制电磁权。

2)电磁频谱战斗模式:包含直接作战、态势感知、智能决策及控制等,其中直接作战是指通过电磁干扰、反辐射打击、网络入侵等方式主动摧毁敌方的电磁能力,获取目标情报,以便合理制定电磁频谱作战行动的方案,保护己方频谱使用权;态势感知是指利用数据融合技术生成动态电磁热力图,将敌方的雷达覆盖情况、通信节点、干扰盲区等关键信息标注出来,辅助指挥官完成决策;智能决策及控制是指通过面向任务、决策中心、人工指控+AI控制等模式明确电磁频谱作战方法,采取有效的环境适应策略,以便在物理域形成降维打击。

3)ISR模式:通过多维度监控实现对敌方作战要素的全息感知。一是持续监控高价值军事设备的物理位置,包括无人机的出发位置、基地位置,以及发射车部署特征等;二是持续监控无人机的使用频段,用于预判敌方无人机的活动规律,以便为电子干扰行动提供目标参数;三是监控“狙击手”型号无人机、导弹的电磁频谱,实现有效预警;四是监控星链视频的电磁频谱,截获敌方通过卫星间链路回传的战场视频,并分析流量特征,方便定位地面控制节点;五是监控雷达站、数据链中继站、指挥中心等关键节点,实时整合相关数据。

机构组成上的应用

太空作战体系中电磁频谱的应用机构主要由5个子系统组成:一是数据融合和分析处理系统,负责融合雷达、通信卫星、侦察卫星等多种渠道的数据,并结合AI算法进行智能化处理,完成数据清洗、特征提取、关联分析等工作,准确识别信号模式;二是态势生成和分发系统,负责生成电磁态势图,显示全频段信号密度,并基于空战需求定制不同电磁态势图,通过卫星加密链路、抗干扰数据链等方式传递电磁频谱信息;三是作战任务规划系统,负责将作战目标转化为电磁行动需求,制定鲁棒性更强的频谱作战方案,以便动态调度各类资源,并防止己方通信与干扰频段重叠;四是作战实施系统,负责将电磁频谱作战行动融入太空作战体系中,通过频谱启停、功率管理、频段隔离等方式提供电磁频谱域支持,协调完成作战行动;五是作战评估系统,负责收集、整理、分析作战活动数据,并进行实时反馈,用于优化未来作战规划。

作战能力上的应用

电磁频谱在作战能力上的应用主要表现在以下四个方面:一是通过ISR系统实时捕获战场电磁信号,通过电磁支援(ES)获取威胁源定位与分类数据,结合动态频谱分配(DSA)技术、频谱管理(EMSM)技术传递信息,使用定向能武器攻击敌方电子设备,构建全域电磁态势图等;二是干扰敌方的卫星通信链路,具体分为压制式干扰、欺骗式干扰、协议级入侵三类;三是控制敌方的数据传输链路,抢占敌方通信窗口;四是进行数据操控,比如在敌方网络中植入虚假指令、打造虚拟电磁环境等。

3 太空作战体系中电磁频谱的应用优势

通过收集战前电磁情报构建敌方画像

情报的收集和利用是现代战争中不可或缺的一环,需要通过情报构建敌方画像,帮助指挥员了解敌方的部署、兵力、装备等情况,评估敌方的战略目标、战术动作和潜在弱点,进而制定更加科学的作战计划,充分获取战略优势,加大战争胜利的可能性。在太空作战体系中,可利用侦察卫星、光学设备等电磁频谱技术提高情报收集的范围和质量,并加强情报分析,有效辨别和应对虚假信息,为作战决策提供可靠支撑。这种情报收集的原理在于电磁频谱技术的感知机制,比如用侦察卫星可搭载宽频段电磁传感器,实时捕捉敌方全域电磁信号。因为所有带电设备在工作状态下都会辐射电磁信号,且受工作频段、调制方式等因素的影响,不同装备的电磁信号也有所差别。通过分析雷达信号的脉冲宽度、重复频率等指标,可以识别雷达的部署位置、探测范围等信息;通过分析通信信号的调制方式、编码格式、通信协议等指标,可以定位通信节点,破译通信网络结构等。在收集情报时,应全面整合卫星协同侦察数据,关联地理信息系统、光学遥感图像,分析敌方作战平台的通信、雷达、导航、电子对抗等全谱段电磁特征。统计特定区域雷达开机周期、通信峰值时段等规律,构建敌方作战节奏预测模型,预设干扰规避预案;生成态势图、频段占比图、频谱使用图等。通过上述分析,能够精准构建敌方画像,精准预判敌方作战流程,并制定有效的干扰规避方案,为后续的压制打击提供可靠靶点。

加强战区电磁频谱管控打造安全防线

在现代战争中,战场空间通常会分布各种频段的电磁波。只有把电磁频谱管控好,才能让武器装备有序运行,发挥最大效能,并构建集成了感知、分析、预警、反制等功能的安全防护系统,在战区电磁环境下实现主动防御与控制,否则容易打乱仗,甚至打败仗。其管控原理在于各战区的电磁环境都主要由自然噪声、民用电磁辐射、军事电磁信号叠加而成。利用电磁频谱技术采集全频段电磁信号,可及时发现异常电磁辐射源,捕捉敌情。若是敌方的战机、导弹、无人机等目标处于运动状态时,辐射的电磁信号会产生动态变化,通过解析信号,可确定目标的速度、航向等运动参数。利用电磁频谱管控战区时,一是要部署高轨侦察卫星、无人侦察机、相控阵频谱监测站等,形成多平台协同监测网络体系,进而实现对敌方电磁频谱信号的监控,可确认电磁背景、使用和占用情况等,重点关注重点频段、噪声基底、扩频信号叠加等指标,通过电磁扰动反推目标运动特性,辅助目标定位,确定威胁辐射源和威胁区。二是电磁频谱威胁预警,基于专门的作战系统建立电磁预警区域,距离控制区为200~300km,并对10~50km的空中无人目标建立高威胁告警区。这种管控方式可以把战区电磁环境转化成一种可控的资源,既能屏蔽己方干扰,又切断敌方的电磁通道。三是对各级电磁频谱管理操作系统进行电磁兼容分析,防止军民电磁装备发生互扰现象,及时发现电子干扰机、隐身靶弹、自杀式无人机等。

依托电磁频谱空中作战实现精准打击

利用电磁频谱进行空中作战,能够实现精准打击,其应用原理主要体现在以下三个方面:一是融合电磁侦察、电磁进攻及电磁频谱管理技术,可明确打击目标,持续获取战场目标的电磁态势和威胁信息,为围绕目标筹划作战行动提供可靠依据,有效解决需要用什么力量来打、用多少打击资源、打击到什么程度等问题,并基于目标毁伤效果精准调控作战进程。二是在信息技术、无人技术快速发展的背景下,联合作战逐渐呈现出由集中转向分散的趋势,空中分布式作战、航空航天战斗云这种分布式空中作战力量管理和协同运行,有利于实现兵力的分散配置、火力的集中杀伤。而电磁频谱可为这种作战方式赋能,可将分散部署在各区域的机动电磁侦察数据实时入网,实现在线式侦察数据整编、目标分选识别、干扰打击引导,进而达成对战场目标的快速精准杀伤。三是配合使用人工智能、大数据技术,自主评估用频武器装备所受的威胁,推测出敌方的高价值电磁威胁目标,可加速电磁领域杀伤链的快速精准闭合。在应用实践中,可在制定作战规划后,利用电磁频谱确定空中交战原则、控制范围,进行成员编成和冗余管理;生成动态态势图,并传递相关信息,以便根据战场的实时变化做好管控调度工作;集成作战成员、作战力量,实现统一指挥,并实现跨域协调;完成作战效果评估工作,辅助优化作战方案。通过上述方式,有效串联侦察、干扰、打击、评估等作战环节,整合自身优势,为争夺“制电磁权”奠定良好基础。

4 结束语

太空作战体系主要依靠电磁频谱获得信息优势,进而实现精确打击,其效能完全受限于电磁频谱权。所以,为了满足战场制胜的实际需求,应充分发挥电磁频谱优势,使敌方处于“看不见”“瞄不准”“打不出”的状态,保证己方在数字时代保持战略和作战优势。

来源/《国际太空》2025年第11期

作者/焦国辉 王宇光 马绪瑞 李杰

编辑/陈琪

责编/刘晓敏

声明:本文来自国际太空,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。