导语:随着人工智能技术的发展,社交机器人正不断泛滥,甚至和人类用户“真假难分”。近日,卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)团队于《Scientific Reports》发表 “社交机器人与人类特征的全局比较” 研究,通过分析2亿社交媒体用户、50亿条推文,揭示了社交机器人与人类用户在数量分布、语言习惯、身份伪装、互动模式上的关键差异。该研究为社交机器人的监管提供了关键科学依据,对维护社会网络安全具有重要意义。

论文来源:Scientific Reports

论文题目:A global comparison of social media bot and human characteristics

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41598-025-96372-1

Lynnette Hui Xian Ng

Kathleen M. Carley | 作者

龚成华 | 编译

嵘麒、Nicole、青鹤 | 审校

在各大主流社交媒体平台上,你看到的“网友”可能并非真人——而是由算法操控的社交机器人。这些平台上的自动化账号通过批量发布内容、制造虚假互动,悄然渗透公共讨论,甚至操纵舆论、传播虚假信息。

2020年美国大选期间,社交机器人化身“数字水军”,通过精密的信息操控来扭曲事实,伪造叙事,煽动对立,将政治讨论推向极端化深渊。2021年新冠疫情来袭时,社交机器人又调转枪口,在社交媒体上大力推广反疫苗谣言,散播“实验室泄漏”阴谋论。当社交机器人的极端言论在社交平台被算法放大,仇恨就会从线上“溢出”到线下,催生出街头抗议、群体骚乱,甚至针对性仇恨犯罪。

这不是科幻电影,而是正在发生的社会战争。

随着社交机器人的不断进化,研究人员正从多个维度构建检测防线,机器学习、图神经网络、结合大语言模型的算法层出不穷,但仍很难分辨AI与真实用户。鉴于社交机器人可能对网络安全、社会舆论及公众认产生深远影响,精准界定并探索其与人类的特征差异已然成为数字时代关键的安全命题。

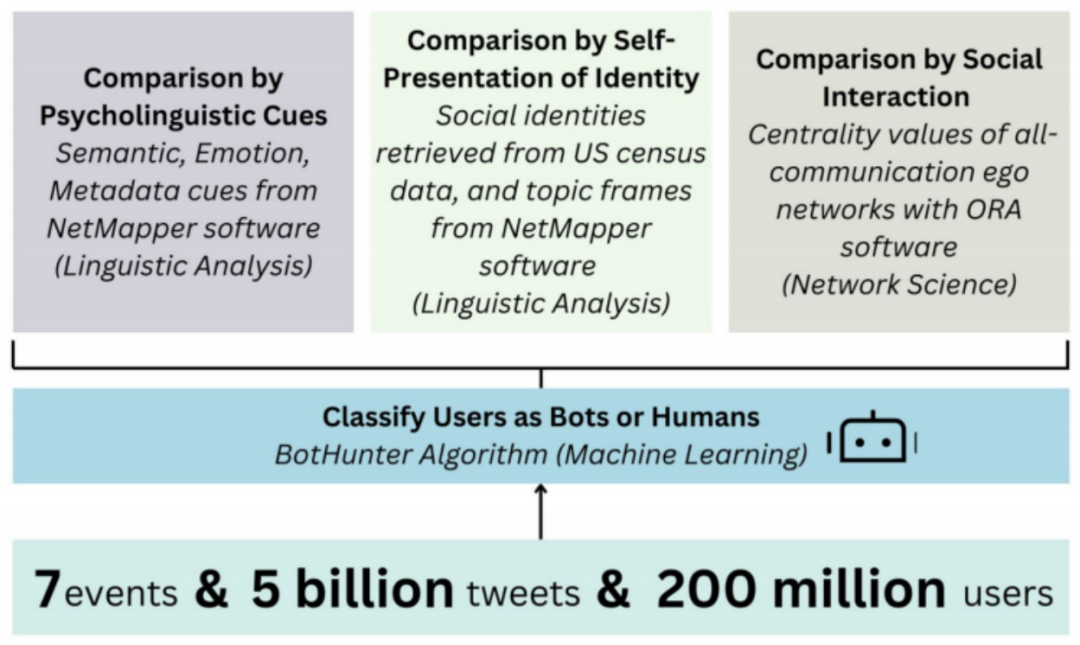

为此,卡内基梅隆大学团队在《Scientific Reports》上发表研究——A global comparison of social media bot and human characteristics。该研究从X(前身为Twitter)平台上收集了海量社交媒体数据,对超2亿用户关于7个公共事件中的约50亿条推文进行深入了分析,综合语言学、计算科学和网络科学等研究方法,试图回答以下两个关键问题:什么是社交机器人?社交机器人与人类用户有何区别?

图1 该研究涉及的数据集介绍与技术路线概览

1

什么是社交机器人?

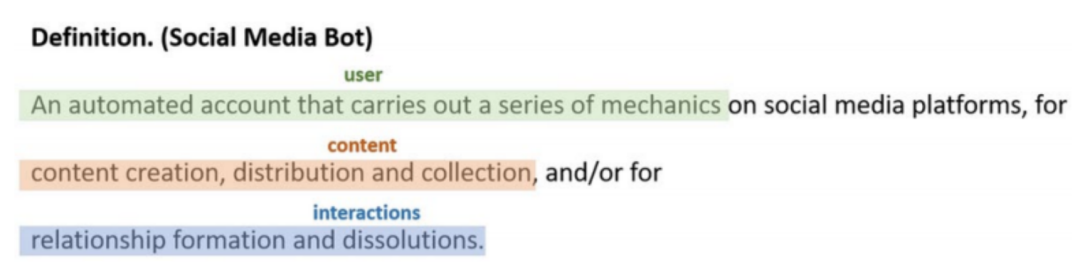

从本质上讲,社交机器人是一种基于特定算法的自动化程序。作为中立的技术存在,机器人并不具备道德属性,其价值取向取决于使用者为其设定的角色与功能定位。因此,该研究提出了一种普适性的社交机器人定义,该定义严格基于技术特征且独立于具体用途。为了系统地定义社交机器人,首先需要刻画其所处环境——社交媒体平台。社交媒体平台主要由三个相互关联的核心要素构成:用户、内容和关系。

✅ 用户:是推动系统的关键角色,负责创建和传播信息。

✅ 内容:由用户在社交媒体平台上生成的信息。

✅ 关系:由用户与用户、用户与内容以及内容与内容之间的关联与互动形成。

基于社交媒体平台的核心要素,社交机器人的定义如下:在社交媒体平台上执行一系列自动化操作的虚拟账户,其功能包括但不限于:内容创作、发布传播、采集处理,以及社交关系的建立与解除。

图2 该研究给出的社交机器人定义

与社交媒体平台核心要素的对应关系

2

社交机器人与人类用户有何区别?

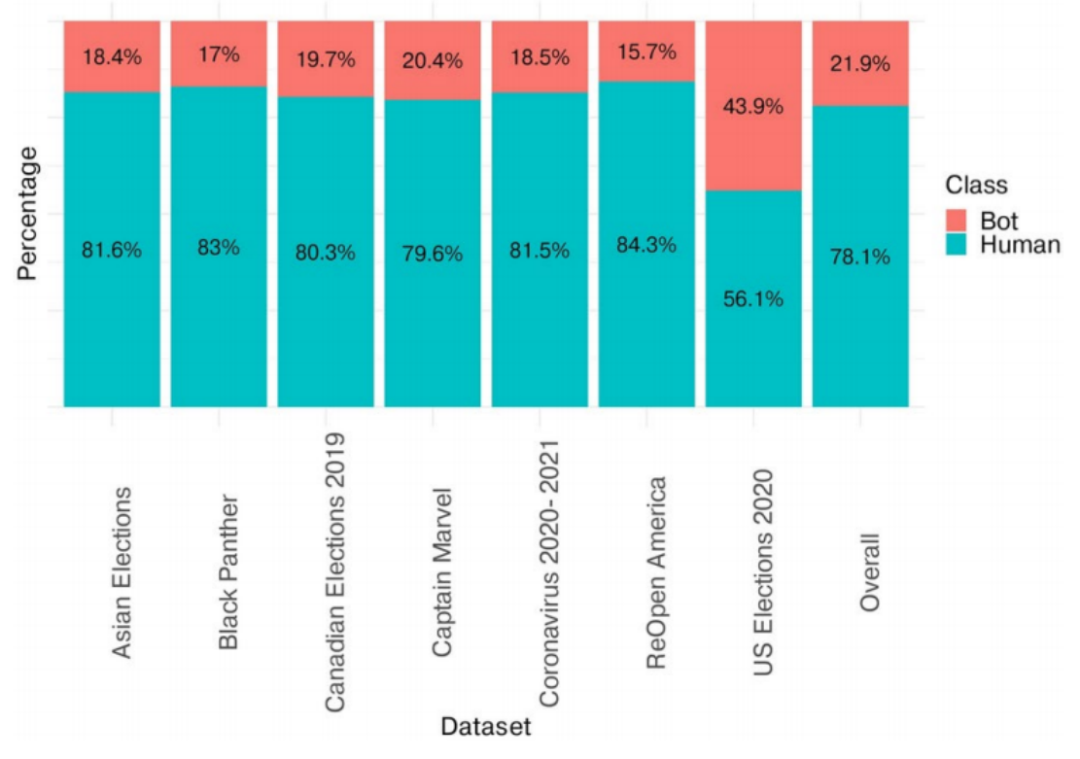

图3 跨事件的社交机器人数量比较

其中机器人平均占比约为20%

✅ 数量特征差异:图3展示了关于X平台上7个公共事件推文数据集中社交机器人用户的百分比,其中机器人平均占比约为20%,针对2020美国大选这一政治敏感话题,其比例甚至飙升至43.9%。与此同时,该数量差异为社交机器人检测提供了思路:当AI用户比例占比大于20%时,表明该话题很可能被不法分子渗透与操纵。

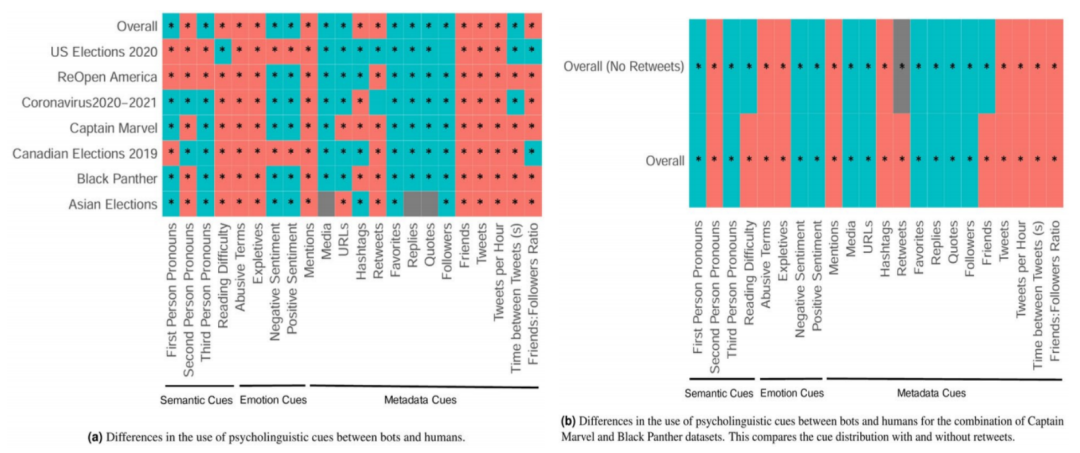

图4 社交机器人与人类在不同数据集

中的心理语言线索使用情况比较

✅ 语言特征差异:该研究通过NetMapper实验分析揭示了人机语言使用的显著差异:社交机器人偏好语义线索(非常规用词、高频发推、倾向转发操作),而人类善用情感表达(第一人称、积极情绪、更多引用与回复)。此外,在参与政治选举等敏感话题时,社交机器人倾向增强情感线索以操控舆论;而在进行推文创作时,则难以摆脱与生俱来的“AI文风”。

✅ 身份特征差异:该研究从心理学层面剖析了社交机器人与人类身份呈现方面存在显著差异。实验分析表明:仅有21.4%的机器人账户会呈现其身份信息,显著低于人类用户的27.0%。值得注意的是,在话题分布层面,机器人偏好性别、种族、国籍、政治等敏感议题且用词单一,而人类用户的话题分布均衡、用词丰富。

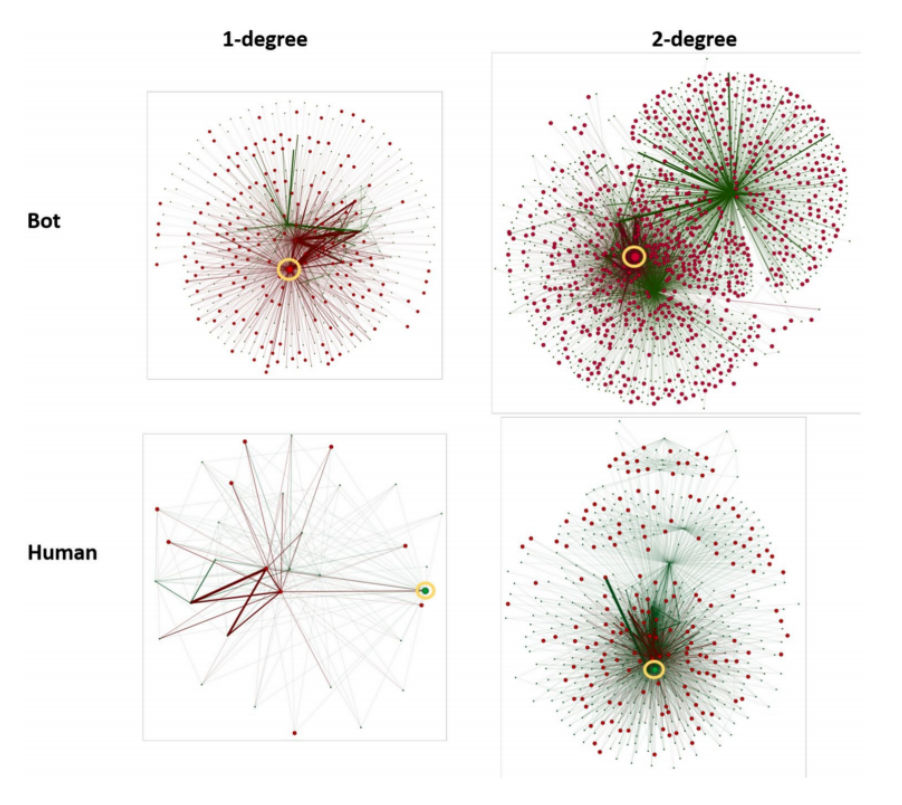

图5 亚洲选举话题数据集中最活跃的

社交机器人与人类自我网络结构示意图

✅ 社交特征差异:该研究也从网络科学层面剖析了社交机器人与人类用户社交互动层面的特征差异。网络分析表明:社交机器人的自我中心网络密度较人类高出8.33%,表明其社交结构呈现更强的聚集性。此外,社交机器人间互动占比(9.66%)虽高于人机互动占比(7.31%),但二者均以人类为主要互动对象。值得注意的是,在政治等敏感话题中,社交机器人网络多呈现星型拓扑结构,主要承担信息放大器功能;而人类社交网络则更倾向于树形扩散模式,展现出更丰富的互动多样性。

社交机器人与人类行为差异研究对网络安全和社会治理具有深远意义,同时该研究也表明需构建跨学科协同机制,将语言学特征、网络拓扑分析与深度学习结合,形成动态演进的社媒安全防护体系。社交媒体的未来将是人机共生的时代,社交机器人的潜力与风险并存。只有通过技术创新、伦理规范和有效监管的结合,才能确保其健康发展,真正服务于人类社会。

声明:本文来自共时读书会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。