9月12日,十四届全国人大常委会第十七次会议对《中华人民共和国网络安全法(修正草案)》进行了审议并公开征求意见。本文对比了修正后和现行版本,为企业后续工作提供一些参考。

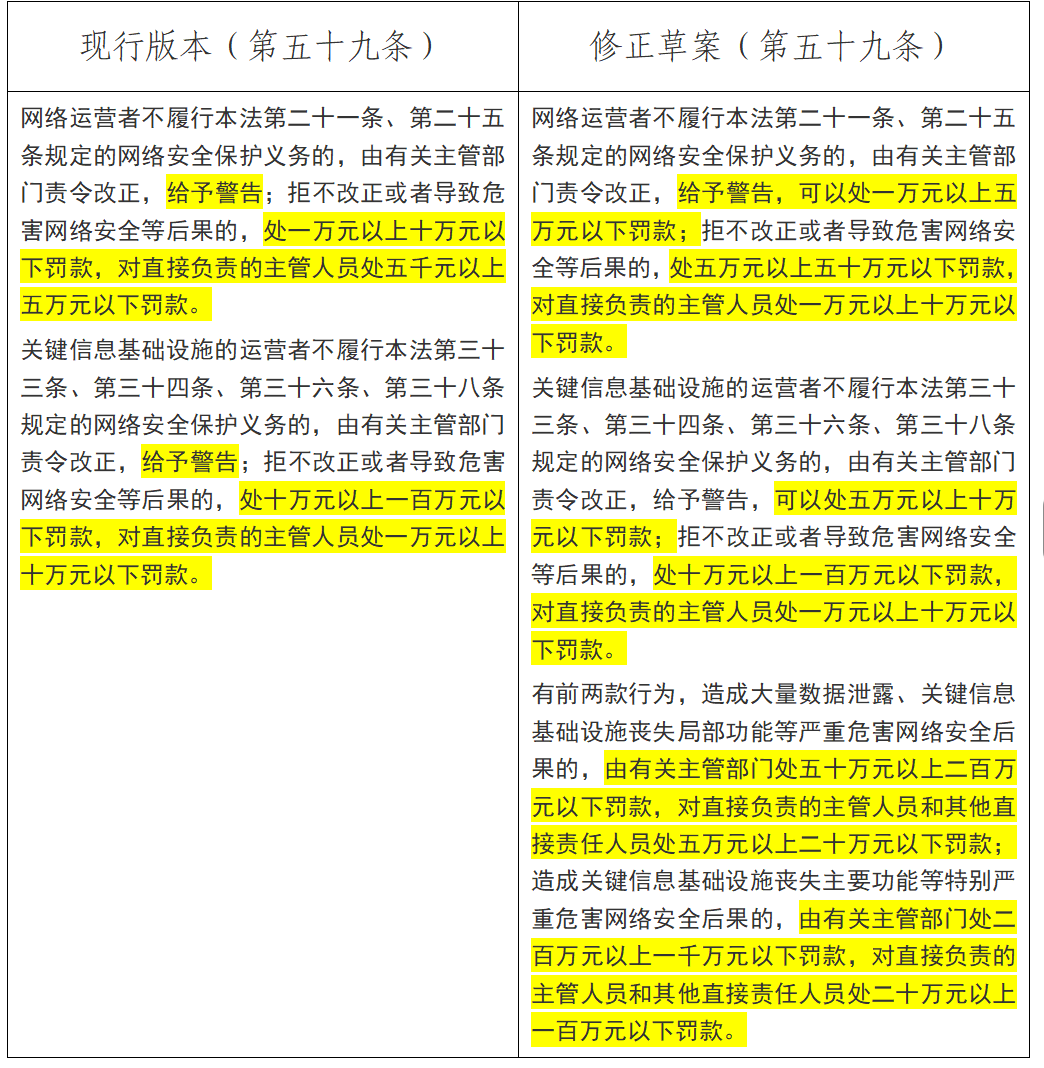

第一,修订草案修改了第五十九条。对未履行网络安全责任的处罚结构进行了细化与强化,主要体现在以下方面:一是调整了罚款梯次并提高了处罚下限。对于不依法履行网络运行安全保护义务的网络运营者,基础处罚由之前的“给予警告”调整为“给予警告,可以处一万元以上五万元以下罚款”;若拒不改正或造成后果,罚款下限从现行的一万元提高至五万元。对于关键信息基础设施运营者,处罚下限也从“给予警告”变为“给予警告,可以处五万元以上十万元以下罚款”。二是增设了针对严重后果的加重处罚条款。草案新增了对“造成大量数据泄露、关键信息基础设施丧失局部功能”等严重情节的处罚,罚款幅度大幅提高(最高可达二百万元);针对“丧失主要功能”等特别严重后果,设置了更高的处罚(最高一千万元),同时将责任人员范围扩大至“其他直接责任人员”。

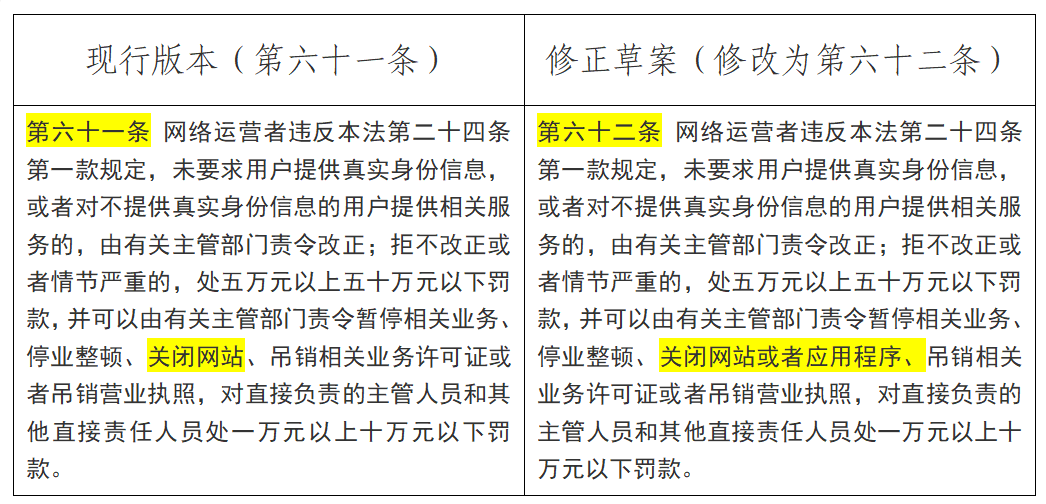

第二,修正草案将第六十一条改为第六十二条。在用户“实名制”违规方面,拓宽了主管部门责令整改的业务范畴,把“关闭网站”调整为“关闭网站或者应用程序”。

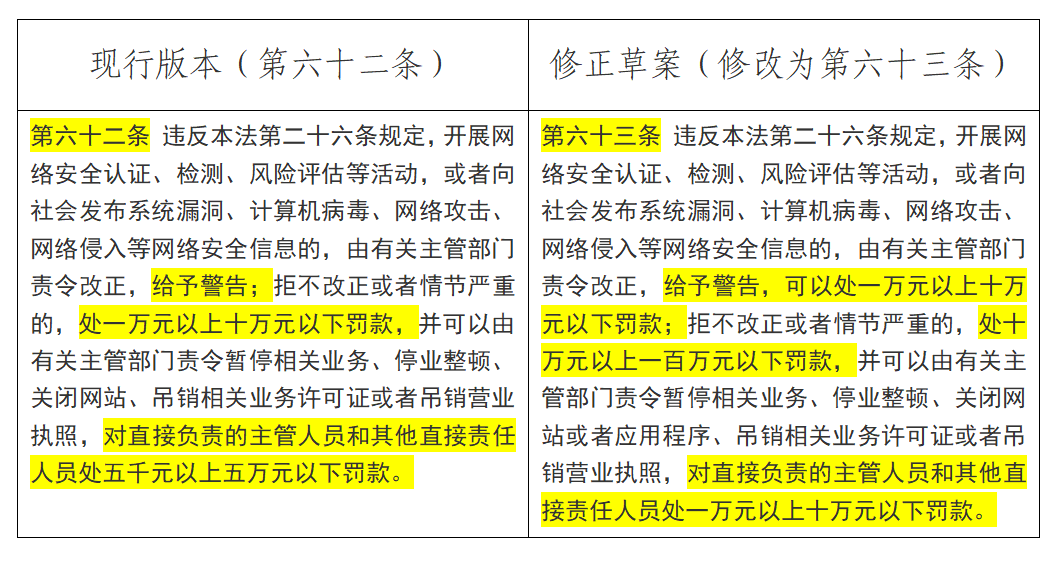

第三,修正草案将第六十二条改为第六十三条。通过对比现行版本与修订草案中关于网络安全认证、检测、风险评估等活动违规处罚的条款,主要变化可归纳如下:其一,提高情节严重情形的罚款下限。现行版本规定,对于“拒不改正或情节严重的”,处以一万元以上十万元以下罚款;而修订草案将罚款幅度提升至十万元以上一百万元以下,显著加大了对严重违规行为的经济处罚力度。同时,此前单纯给予警告的处罚方式,变为可以给予一定金额的罚款。其二,扩大责令停业整顿的范围。修订草案在责令暂停业务、停业整顿等措施中,新增“或者关闭应用程序”这一选项。其三,加强对个人责任的处罚。对直接负责的主管人员和其他责任人员的罚款上限,由现行的五万元提高至十万元,进一步强化了对关键责任人员的惩戒约束。

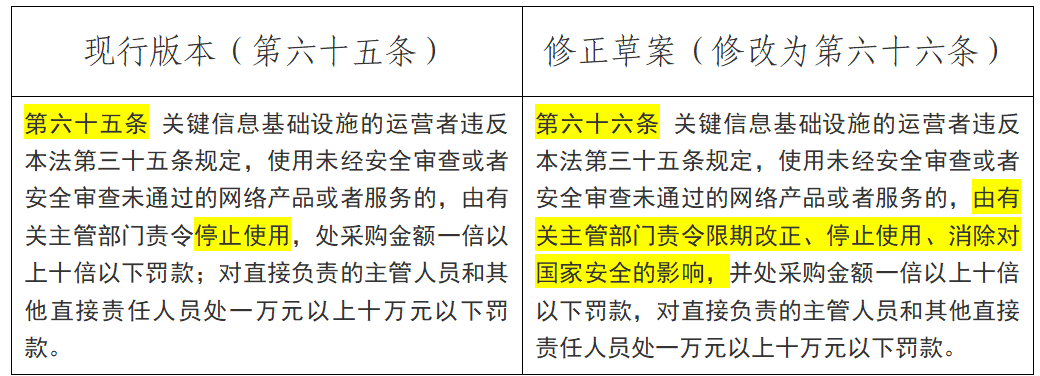

第四,修正草案将六十五条修改为第六十六条。进一步明确了针对关键信息基础设施运营者使用未经安全审查或安全审查未通过的网络产品或服务这一行为的处理处罚措施,新增了“限期改正”以及“消除对国家安全的影响”相关内容。

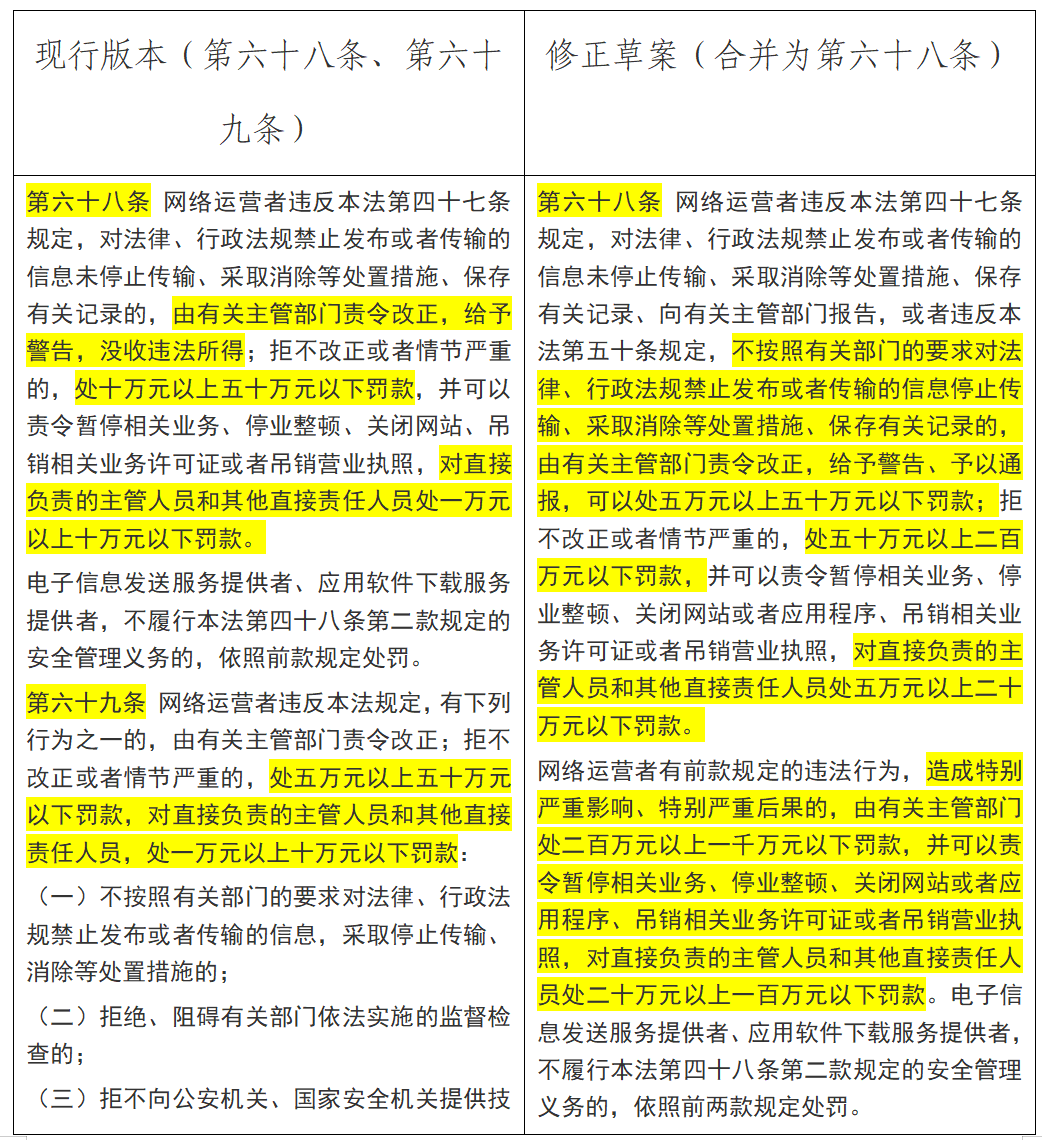

第五,修正草案将第六十八、第六十九条合并为第六十八条。针对网络运营者发现行政法规禁止发布或传播的信息却未采取措施的行为,修正草案进一步提升了罚款的下限与上限,强化了处罚力度。对于拒不整改的情况,最高罚款额度由50万元提升至200万元。同时,针对造成特别严重影响的情形,最高可处以1000万元人民币的罚款。

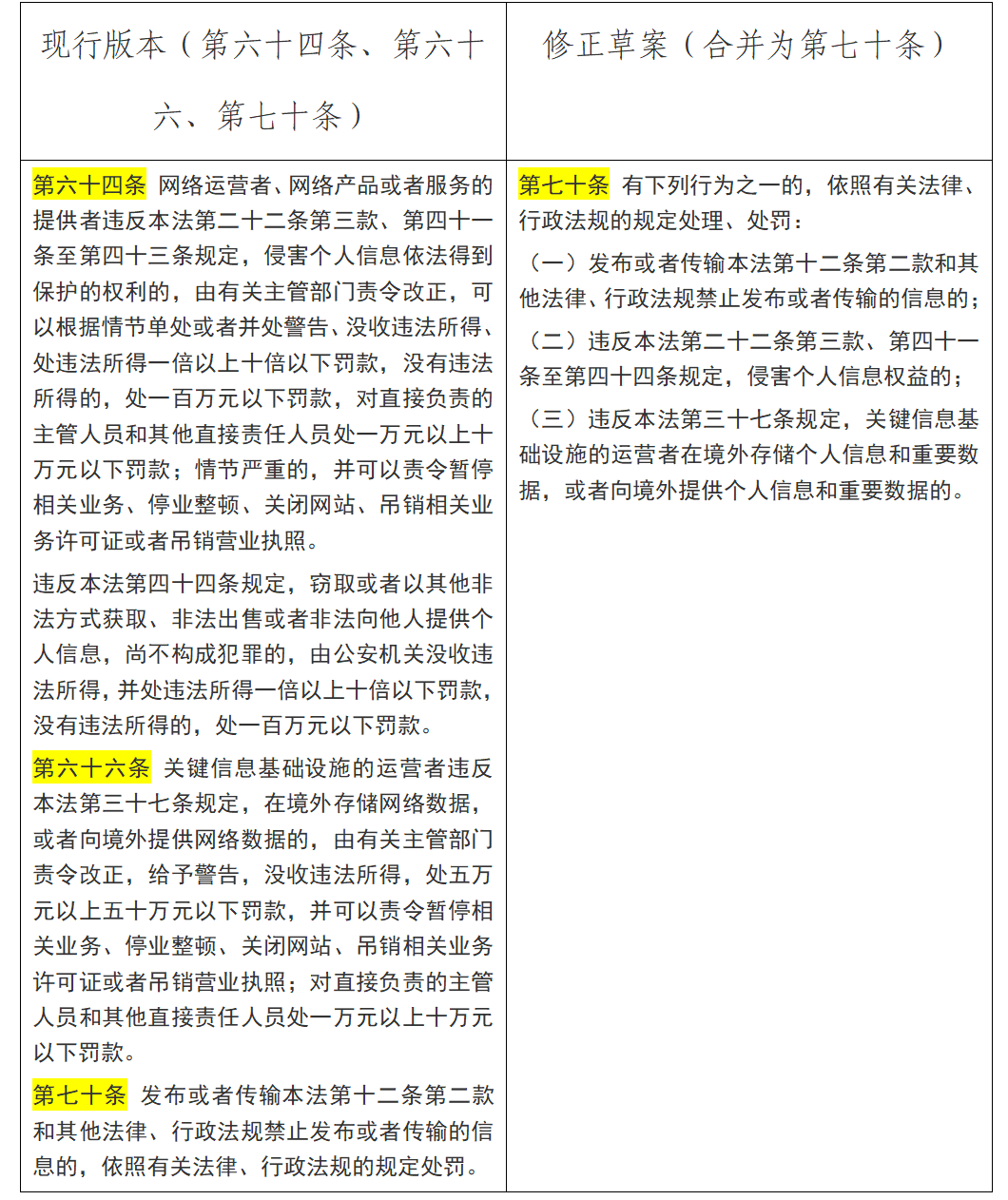

第六,修正草案将第六十四条、第六十六条、第七十条合并为第七十条。《个人信息保护法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律、行政法规,对第六十四条、第六十七条等条款作出了更为详尽的规定,修正草案进行了统一汇总,按照有关法律、行政法规的内容实施处罚。

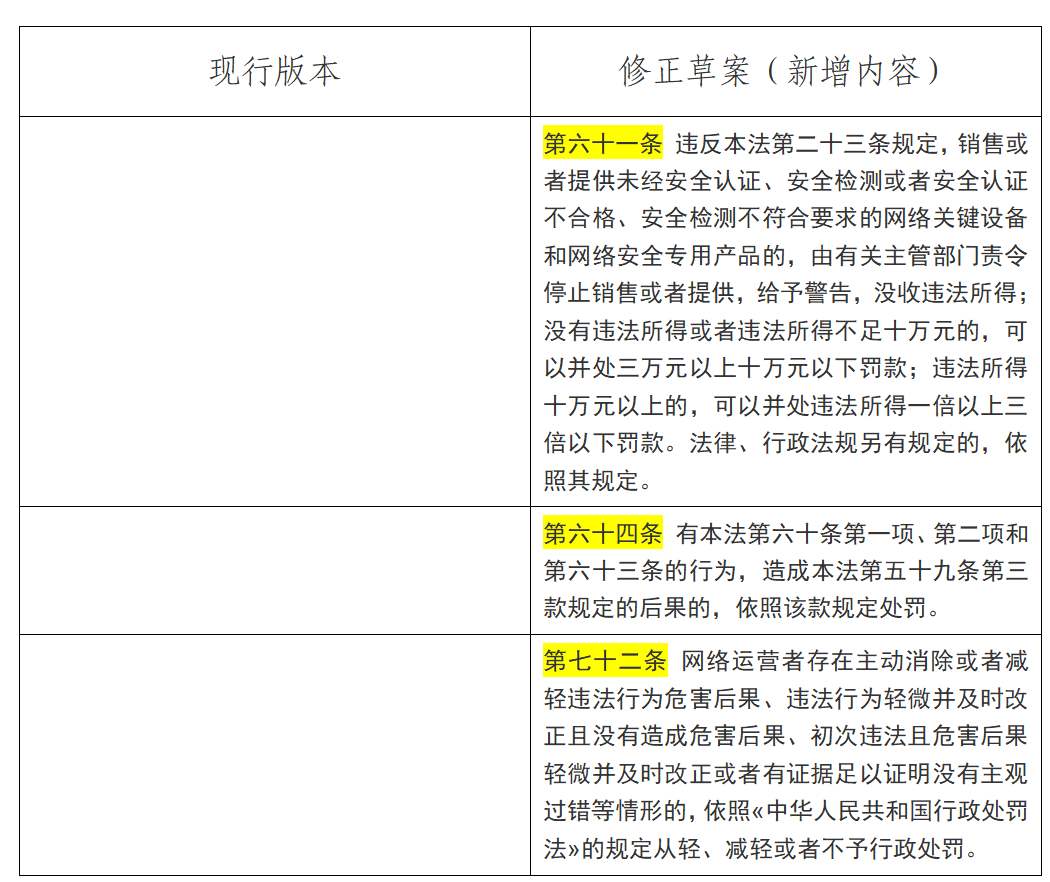

第七,修正草案新增了三个条款。针对销售或提供未经安全认证、安全检测,或安全认证不合格、安全检测不符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品的相关责任方,设置了处罚条款,给予警告、没收非法所得,以及处以三倍以下罚款的梯度处罚。值得注意的是,对于主动消除或减轻违法行为危害后果、违法行为轻微且及时改正并未造成危害后果、初次违法且危害后果轻微并及时改正,或有证据足以证明无主观过错等情形的网络运营商,修正草案规定应从轻处罚,甚至不予行政处罚。

文章参考来源 | 新华社、全国人大

声明:本文来自赛博研究院,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。