指挥控制是现代战争复杂性问题最为集中的领域,也是高新技术军事运用最活跃的领域,随着战争形态变化始终引领着作战方式的变革与创新。联合全域指挥控制是美军面向信息化智能化战争设计的“完美发展蓝图”,也是美军继“马赛克战”后提出的典型作战概念,旨在从根本上变革美军未来作战体系架构、战场网络形态、指挥控制模式以及战斗力生成模式。

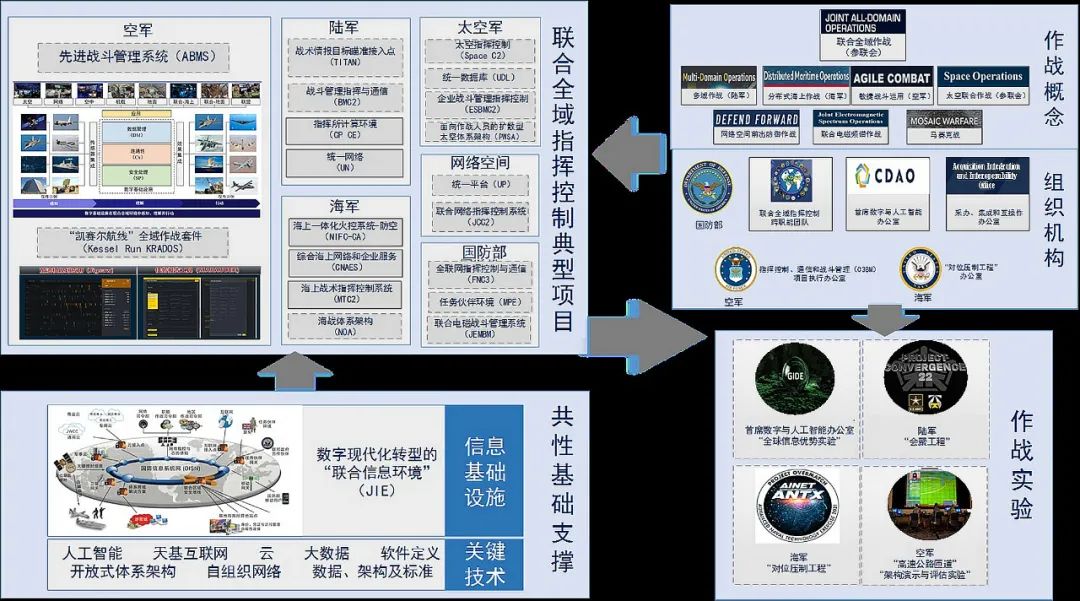

美军联合全域指挥控制整体布局

美军2022年版《国家军事战略》确立了面向大国间高端对抗的“联合全域作战”形态,认为实现联合全域作战的关键在于联合全域指挥控制。该作战概念的核心要义是在开放的体系架构上集成陆海空天网电各作战域的指挥控制资源,以更敏捷快速的OODA循环,形成智能战争时代的信息、决策和行动优势。美军认为,“信息是21世纪军事行动成功的关键,没有数据、信息、知识等要素的F-35,只是一块非常昂贵的金属和复合材料”,在中俄等对手武器平台越来越接近美军的条件下,必须加速发展联合全域指挥控制,尽快将其纳入实战,借此拉大与对手的作战能力差,谋求高端战争的指挥控制核心优势。

概念及特点

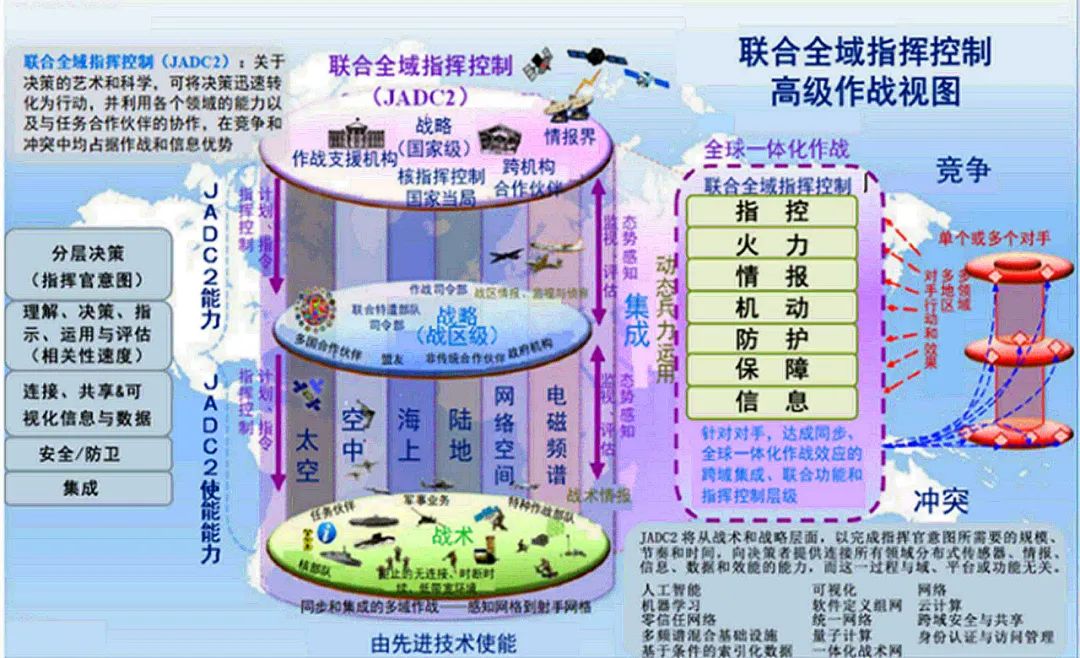

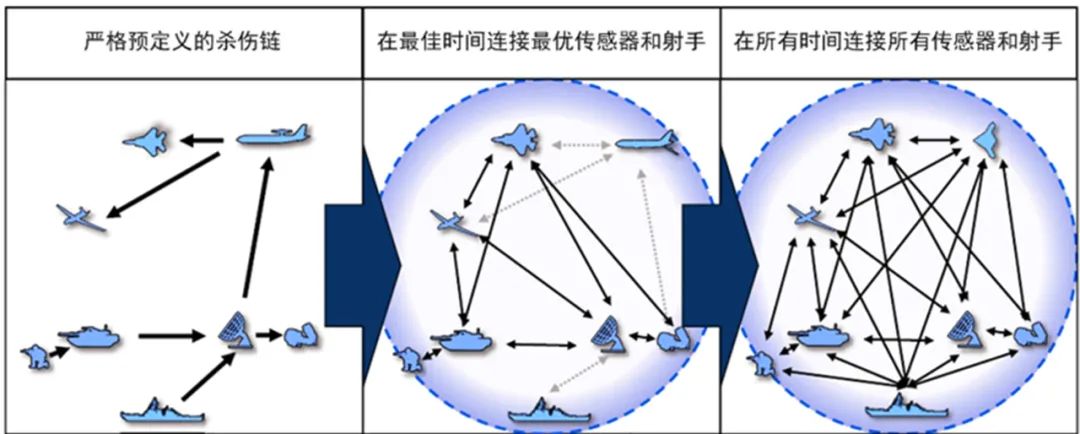

联合全域指挥控制概念,由美参联会于2019年率先提出,同年12月,美国防部成立了负责统筹管理联合全域指挥控制相关建设发展工作的跨职能团队,并于2020年3月发布了《联合全域指挥控制高级作战视图》,认为联合全域指挥控制是“关于决策的艺术和科学”,目标是通过整合联合作战各域作战资源,实现各类信息的跨越作战域和军种限制的无缝高效传输,构建连接“所有传感器、所有射手”的军事物联网,比对手“更快理解作战空间、更快指控作战力量、跨域同步协同作战”,在对的时间、用对的武器、打击对的目标,总体上具有4个显著特点。

美军联合全域指挥控制高级作战视图

基于开放架构集成运用人工智能、云计算、跨域安全连接等技术。以海量数据的感知能力、计算能力、安全能力、智能分析能力为核心,基于模块开放式系统方法(MOSA)、设计标准与工具(如软件通信体系、未来机载环境、C5ISR模块化套件、传感器开放架构等),集成运用机器学习、云处理、零信任安全网络、敏捷数据架构等新兴技术成果,对传统信息系统、武器系统进行功能解耦和智能演进。

满足美国加大战略、战区战役、战术行动三大层级的指挥控制需求。战略层面主要支撑美国及其安全领导机构实施重大战争战略决策,战役层面主要支撑各战区司令部指挥机构指挥本战区的军事行动,战术层面主要支撑联合全域作战中各军兵种组成部队的指挥控制,为战术边缘实施联合全域赋能。

集成陆、海、空、天、网、电六大领域的指挥控制资源。以联合全域指挥控制概念为引领,一体集成陆、海、空、天、网、电6大领域指挥控制资源,减少各领域作战资源重复建设,提高互联互通互操作水平和跨域资源快速调用重组能力。

赋能七大联合职能。该概念的能力导向是跨域、洞察、敏捷和内聚;主要模式是全域对单域的体系性赋能;主要指标是跨域协同增效;主要途径是联合全域的数据融合、流动和共享;最终目的是推进各军兵种指控、火力、情报、机动、防护、保障、信息等主要联合职能之间的深度联合。

能力解析

2022年3月美国防部公开《联合全域指挥控制战略摘要》,阐明了联合全域指挥控制“并非一种装备或系统,而是塑造未来联合部队指挥控制能力的一种方法”,在战略、战役、战术等战争各层级,塑势、展开、实施等各阶段,实现“感知与数据→信息与知识→认知与行动”链路的全域协同、联盟协同,可以解析为3种能力。

(机器)感知能力 主要是依托全域的传感器网络,侦察收集、融合处理、关联分析、利用共享全域数据,支撑人机协同理解和实施决策行动。未来作战中多域异构、无处不在的传感器生成的“数据海啸”“数据噪音”将带来前所未有的“数据困境”,必须将联合全域传感器网络中的机器感知能力,作为一个独立的能力来统筹建设。

(人机)理解能力 主要是依托各军兵种信息保障力量,着眼全域传感器网络获取形成的“海量数据峰涌”,采取人工智能、机器学习手段和人机结合方式,构建“AI在回路中、人在回路上”的数据信息处理模式,高效融合、分析和展现全域信息,助力实现对作战环境、对手意图、双方行动的更精准“洞察”。

(决策)行动能力 主要依托联合全域作战指挥团队,利用人机协同理解生成的信息、知识做出决策判断并控制作战行动,力避被“数据海洋”淹没。基于弹性可靠通信网络,运用规划决策工具,实现决策与信息共享的快速、准确和安全,支撑全域战场对抗。

推进举措与实际进展

围绕联合全域指挥控制概念如何落地,美国防部、参联会及各军种从多个层面协同用力,旨在提升联合全域指挥控制能力。

发布顶层战略,确立发展方向。2022年3月,美国防部《联合全域指挥控制战略实施计划》提出工作路线图与实现方法,明确零信任网络安全、“突击破坏者Ⅱ项目”(DARPA针对中俄等潜在对手开展的高机密项目)、任务伙伴环境等7种可行产品;同时公开《联合全域指挥控制战略摘要》,提出构建数据体系、重塑人力资源体系、集成核指挥控制与通信系统等5条工作主线。

部署重大项目,发展关键能力。DARPA于2019年布局了旨在实现异构网络系统互操作的“自适应跨域杀伤网”和“缝纫针”项目;美国防部2020年3月启动“全联网指挥控制与通信”重大项目,开发全新的指挥控制通信体系架构;2021年7月启动“联合作战云能力”项目,选择亚马逊、谷歌、微软和甲骨文4家公司,打造全球可用的战术边缘云能力;2022年11月“全联网指挥控制与通信”合作声明由美国和英国共同签署,以实现指控系统无缝协同。

美空军“先进战斗管理系统”项目,2019年被列为美军联合全域指挥控制技术引擎,并于2023年3月整合提出“战斗网络”概念,依托构建的分布式作战系统簇和数字基础设施,通过韧性通信网络连接陆、海、空、天、网各域有人/无人作战单元,实现传感器数据融合、云上共享、高效指控。

美陆军2020年8月启动“会聚工程”项目,主要利用人工智能、韧性网络、先进软件和自主无人系统等,构建高效低耗战场网络,连接各域作战资源,提高杀伤链效能;深入改进2017年启动的“战术情报目标瞄准接入点”项目,实现“数据整合—情报处理—火力直瞄”的“传感器—射手”闭合杀伤链路。

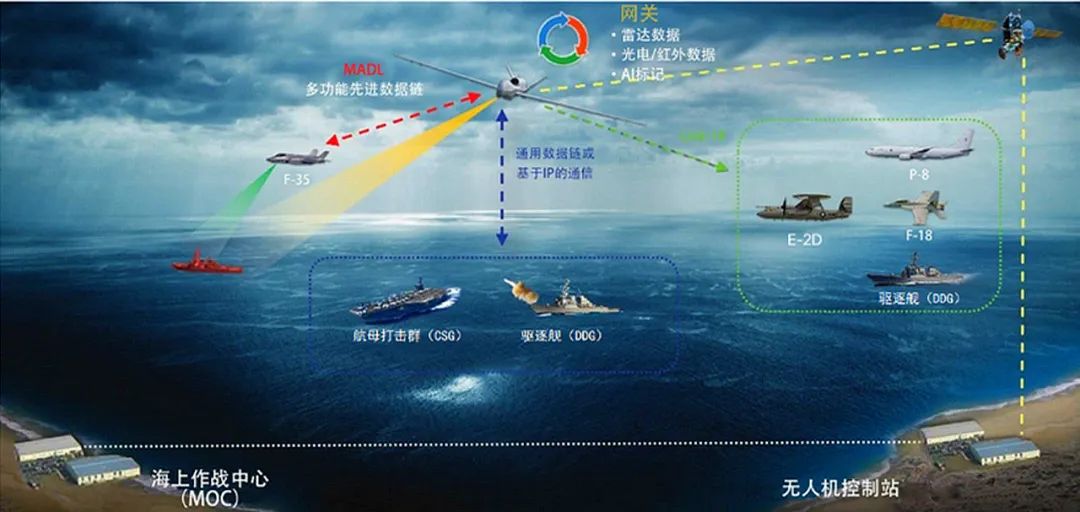

美海军2020年10月启动“对位压制工程”项目,探索构建水面、水下、空中兵器一体联动的新型海战体系架构,通过自主协同、无人系统和通信技术将各节点数据融合形成通用作战态势图,高效打通“指挥官—数据—射手”攻击链路。2023年8月在“大规模演习-2023”中进行了航母打击群相关技术试验。

“对位压制工程”项目网络集成实验

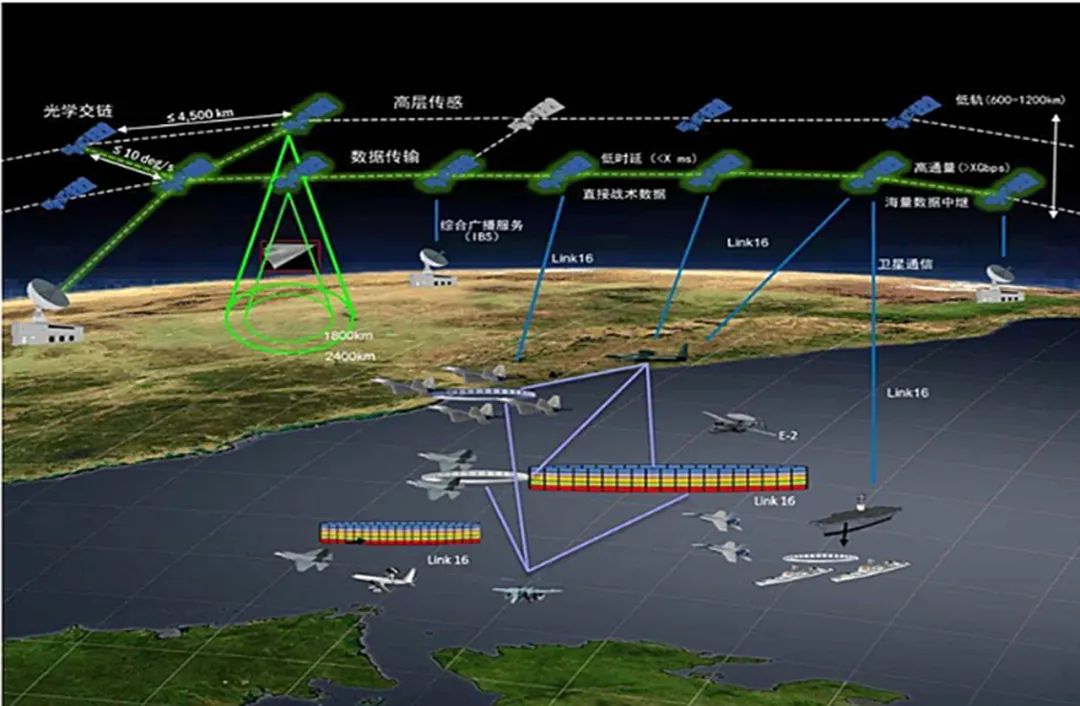

美太空军2023年1月为联合全域指挥控制调整启动“太空体系架构”,并快速开发部署。整个架构共七层,以低轨卫星为主,面向作战人员,且具有扩散灵活、弹性敏捷等特点,计划2026年前完成174颗卫星发射工作。

面向作战人员的扩散型太空体系架构

深化联盟合作,增强联合全域指控能力。为实现未来大规模作战行动中的决策优势,美军积极促成与盟友及伙伴彼此通信、共同作战,加速推动现行指挥控制体制向联盟联合全域指挥控制转变,并根据“联合战争概念”提出的关键作战问题,不断更新联盟联合全域指挥控制实施计划。

通信层面推动构建跨国跨域互联网络,美军运用“战场机载通信节点”“一号网关”等系统,创建统一网络,集成联盟内部所有传感器、平台和作战域的数据,支撑联合全域指挥控制。数据层面注重构建高效互通、广域适用的数据标准和体系架构,并提供标准化的接口服务,注重发挥数据对联合全域指挥控制的基础支撑作用。美军内部(陆军和空军)、美军与盟军(美军与英军)已经就统一指挥控制数据和接口、实现可互操作的数据架构等达成共识,并允许企业展开先期合作研究。

基础设施层面推动构建“任务伙伴环境”,实现协同演练。该环境以数据为中心,支持伙伴内部网与美军“涉密网”的互通互联,以便实现作战信息无缝共享,支撑快速决策。美国防部认为该环境是联合全域指挥控制向前推进的关键。

信息处理层面广泛运用边缘计算和AI技术,快速从涉及盟军和各军种的作战大数据中甄别、处理、分发指挥官关键需求数据。

变革趋势与前景展望

美军认为,信息主导的未来战争的胜利将更多取决于指挥控制能力的全面提升,近年来积极统筹各方力量,全面推进联合全域指挥控制能力建设,整体保持“跑步前进”的发展态势,并呈现出四大变革趋势。

美国空军F-35A战机

构建全域互联的“网络之网络”。联合全域指挥控制从作战规划初期就考虑集成所有作战域,“通过连接跨域平台、系统及盟友网络,无缝传递探测感知、目标瞄准、战损评估等信息,实现比对手看得更远、辨得更明、决策更准、行动更快”。

一是强调连接所有军种传感器与武器系统,打造军事“物联网”。通过构建“以军用物联网为骨干的生态圈”,解决全域信息共享与互操作问题,将各军种处于不同作战域的传感器与作战单元连接起来,搭建联合全域指挥控制的基本架构,使联合部队融入一个整体的战斗网络中。

二是注重发展太空和网络电磁空间连接能力,谋求全域信息优势。将天基通信作为联合全域指挥控制的“骨干”,提升信息网络的连通性、时敏性、抗毁性,使任何军种的任意传感器都能动态连接到任何作战域的最佳可用射手。依托“联合网络指挥控制系统”,在网络空间直接指挥控制参战各部队,大幅提升规划、决策效率。

三是强化与盟友及伙伴的网络互通,提升与盟军的信息共享与互操作能力。强调任务合作伙伴系统集成与信息共享,实现每个合作伙伴的数据可由获授权的其他合作伙伴访问、查看和操作,通过发展“任务伙伴环境”“零信任网络安全”可行产品,着力提升跨国家、跨军种、跨作战域网络安全性和数据共享有效性。

打造全新可重构作战体系架构。美军认为,未来作战体系架构必须具有足够的灵活性和适应性,以便“向后兼容”,适用于未来标准。

一是发展敏捷数据架构,构建随需而变的数据使用方式。构建可随数据、系统和用户需求变化而变化的敏捷架构,使其比对手更快地利用数据,美陆军“造雨者”计划引入“数据编织”技术,在多源异构数据融合、自主传输路径规划等方面实现从“战略到战术”的全面数据整合和高效流动,赋能未来多域作战。

二是构建可扩展软件架构,提升网络自适应能力。DARPA“缝纫针”项目开发的软件,专门用于在异构系统间自动生成低延迟、高吞吐量的中间件和“桥梁”,无需升级硬件或破坏现有系统软件,就可实现不同开放架构间快速跨域集成,创建所需连接并实现数据共享和互操作。

三是发展多云架构,为指挥控制提供全球云服务。《美国本土外云战略》计划将云服务扩展到以印太、中东地区为重点的全球范围,启动“联合作战云能力”计划,发展覆盖战术边缘的多云架构,为联合全域指挥控制建立全球可用的灵活、自适应云环境,重点满足战术边缘云服务需求,将数据和决策传递至单兵。

四是发展零信任安全架构,保障指挥控制信息与资产的安全可靠。改变现有基于“边界”的安全防御模式,发展“永不信任、始终验证”的零信任安全架构,有效降低分布式用户和终端增加带来的网络攻击风险,从根本上提升跨国家、跨军种、跨作战域网络的安全性。

变革“人工智能+”指挥控制模式。联合全域指挥控制利用人工智能算法处理数据、识别目标、推荐最优武器,支持指挥官进行更优决策,实现了指挥控制体系由“信息系统辅助人”向“智能系统代替人”转变,极大提升战场态势研判、趋势预测、方案评估和行动管控等能力。

一是AI助力战场态势感知,支撑精确目标识别。利用人工智能技术收集、融合与处理战场传感器的海量数据,全面精准地呈现战场态势,避免造成战场数据泛滥与指挥官认知过载。美空军“先进战斗管理系统”已针对多域情报融合、多域通用作战图、人工智能预测等多种技术产品,进行了智能算法能力验证。

二是AI支持战场动态任务规划,提高响应速度。变革由人主导的预先规划模式,将战场态势研判、作战方案和行动计划制定交由机器完成,突破指挥官思维、逻辑、生理和物理极限,借助人工智能加速OODA环,将空中、太空和网络等领域的作战周期缩短至分钟级。

联合全域指挥控制对杀伤链的改变

三是AI赋能决策生成,建立“打击目标—武器系统”最优数据链接。利用大数据分析、人工智能算法生成杀伤链各节点最佳组合,把战术层级复杂、动态的弹目匹配交由人工智能决策。美陆军“会聚工程”作战实验中,多次利用“普罗米修斯”“火力风暴”等人工智能辅助决策系统,根据地形、武器、距离、特定威胁等因素,在数秒钟内生成最佳打击方案。

推进“自下而上”的战斗力快速生成方式。联合全域指挥控制注重“自下而上”的战斗力生成方式,基于顶层的必要指导和资源支援下,发挥所有军种的积极性和创造性,在有限时间窗口内快速形成作战能力。

一是聚焦最低级别指挥控制,发展战术边缘能力。美军认为在强对抗作战环境中,高层级指挥官无法持续对战术边缘进行指挥控制,美空军2023年条令出版物《任务式指挥》强调“必须赋予下级指挥官决策权,使其具备灵活性、主动性和响应性”,美军持续加强边缘云部署,通过提供足够的本地存储、计算和分析能力,开展现场信息处理、加工和分发,提升战术边缘作战指挥控制能力。

二是注重最小可行产品开发,促进快速交付能力。联合全域指挥控制确定的7个“最小可行产品”,支持快速开发和实时沟通,计划3~5年内推出应用产品,快速交付、持续升级相关能力。美空军从2022年3月已开始采用“最小可行产品”方式发展“先进战斗管理系统”,加速推动其从概念走向部署。

三是强调作战实验,推动能力迭代演进。美军采用“研发、部署、试用、改进”一体迭代模式,频繁开展“全球信息优势实验”“先进战斗管理系统”等作战实验,对相关技术、产品及能力进行验证,持续孵化并逐步完善跨域态势感知、动态任务规划、分布式资源管理等联合全域作战指挥控制能力。

总体上看,联合全域指挥控制是美军面向高端战争追求新型技术优势、作战优势的集中体现,全面反映了美军以技术变革推动无人化、智能化作战变革的战略走向,虽然发展目标过于理想、总体构想过于宏大,但未来取得的阶段性成果可能引发作战方式变革,为我军未来指挥控制创新发展提供了重要参考,值得高度警惕、学习借鉴。

版权声明:本文刊于2025年 3 期《军事文摘》杂志,作者:王利昭、王小瑞,如需转载请务必注明“转自《军事文摘》”。

声明:本文来自军事文摘,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。