摘要

本文以业务驱动数据安全框架为基础,深入分析其核心观点和实践方法,探讨了业务作业过程与数据安全的内在联系。系统阐述该框架的三层分解模型,包括资源、访问者和场景三大核心要素及其关联关系,并与零信任架构、基于属性的访问控制等先进安全理论进行了对比研究。在此基础上,本文分析了该框架的创新价值、实际应用场景以及实施挑战,为企业构建业务驱动的数据安全体系提供了理论参考和实践指导。

1. 引言:数据安全与业务驱动

随着数字经济的深入发展,数据作为关键生产要素的战略地位日益凸显。企业数字化转型进程中,数据安全已成为关乎业务连续性和企业声誉的核心议题。传统数据安全防护多以技术和合规视角出发,往往与业务发展存在脱节,难以满足复杂业务环境下的安全需求。

通过系列文章和实践研究,提出了"业务驱动数据安全"的创新理念,强调将业务作业过程作为数据安全分析的核心,实现业务与安全的深度融合。这一理念不仅颠覆了传统的安全建设方法,还为企业在数字化转型过程中构建更加有效的数据安全体系提供了新思路。

"业务作业过程既是分析数据安全风险的基础,同样也是企业数字化转型水平评估和度量的依据。"

本文旨在全面分析业务驱动数据安全框架的核心要素、理论基础及其创新价值,并探讨其与当前先进安全理论的关联性,为企业构建更加系统化、业务化的数据安全体系提供参考。

2. 业务驱动数据安全框架核心结构

2.1 业务作业过程梳理的价值

业务作业过程梳理是数据安全风险分析的基础,也是企业数字化转型水平的评估依据。通过业务作业过程的数字化和信息化,可以有效避免线下非信息系统作业或终端离线处理带来的安全风险,从根本上提升数据安全管控的有效性。

业务作业过程梳理的价值主要体现在三个方面:

• 降低线下作业和非信息化手段导致的泄密风险

• 提高业务和安全控制策略的落地有效性

• 促进企业作业标准化、系统化,提升管理水平

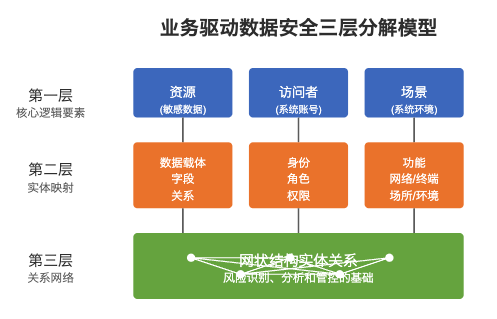

2.2 三层分解模型

业务驱动数据安全框架采用"三层分解模型",系统性地构建了业务与安全的映射关系。该模型从上至下依次为:

业务驱动数据安全三层分解模型

业务驱动数据安全三层分解模型

第一层:核心逻辑要素

资源(敏感数据)、访问者(系统账号)、场景(系统环境)三大要素构成数据安全的基本分析框架

第二层:实体映射

将逻辑要素映射为具体实体,包括数据载体/字段、身份/角色/权限、功能/环境等细化实体

第三层:网状关系

构建第二层实体间的网状结构关系,作为风险识别、分析和管控的基础

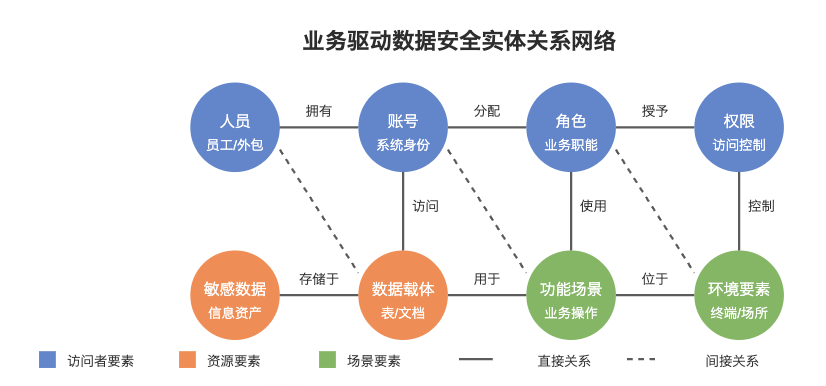

2.3 三大核心要素详解

核心要素 | 定义 | 映射实体 | 安全关注点 |

资源 | 敏感数据 | 数据载体、字段、关系 | 数据分类分级、敏感数据识别、脱敏与加密 |

访问者 | 系统账号 | 身份、角色、权限 | 身份认证、权限管理、账号生命周期 |

场景 | 系统环境 | 功能、环境粒度实体 | 环境安全、上下文感知、行为分析 |

实体关系网络示意图

实体关系网络示意图

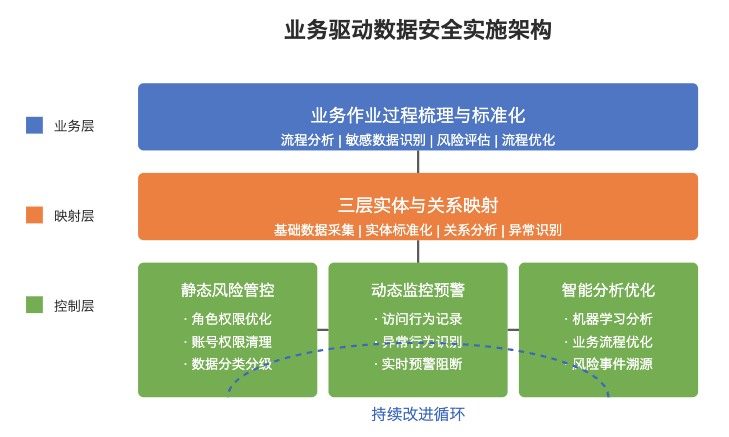

3. 业务驱动信息安全管理系统建设要点

3.1 实体与关系数据基础

业务驱动的信息安全体系化管理系统建设首先需要建立三层抽象的实体与关系数据基础。这不仅是简单地采集原始数据,还需要对数据进行拆分和重组,按照标准化的模式进行实体和属性抽象分类,并映射原始关系的抽象关联关系。这种抽象重构使得系统能够适应不同业务系统的变更,保持数据的稳定性和可用性。

3.2 静态风险识别与整改

基于完整的基础数据,系统可以通过机器学习技术识别异常实体与关系,发现静态风险。对于不符合业务需求和安全基本原则的异常配置,如人员离职转岗后的账号权限、不合理的角色权限设计等,系统会提示进行清理和整改,消除潜在安全隐患。

3.3 企业级权限设计规范体系

建设统一的企业级人员、账号、角色、权限、敏感数据实体与关系设计标准与准则,是企业数字化建设的基本依据。这种标准化、体系化的设计规范不仅有助于识别和管控风险,更能为企业的作业管理和作业安全提供坚实基础。

3.4 动态预警和违规控制

除了静态风险识别外,系统还需要建立持续的动态监控机制,记录和审查敏感数据的访问行为。通过过程挖掘方法,系统可以跟踪所有敏感资产的访问记录,检查其与业务作业过程的符合性,对脱离正常作业场景的访问及时预警甚至阻断,有效防范数据泄露风险。

3.5 智能分析与业务优化

对访问记录进行智能分析不仅有助于发现安全风险,还能识别业务作业过程中的不足和隐形流程,为业务流程优化提供依据。这种分析可以帮助企业区分真正的安全事件、作业过程梳理的遗漏以及作业过程设计的不合理性,从而全面提升业务管理水平。

3.6 双向溯源与审计能力

完整的访问记录为数据安全事件提供了双向溯源和审计能力。系统可以基于时间维度进行溯源,对批量数据样本进行聚类分析,识别数据泄漏事件的聚类场景与节点。同时,系统还能从外部事件出发,追溯受影响的数据资产,构建完整的证据链和审计记录,为安全事件响应和追责提供支持。

业务驱动数据安全实施架构

业务驱动数据安全实施架构

4. 业务驱动数据安全与先进安全理论的对比研究

与零信任架构的关联

零信任架构以"永不信任,始终验证"为核心理念,强调基于身份、设备、位置等因素进行持续验证,与我提出的业务驱动数据安全框架在理念上有一定契合。

持续验证 动态授权 上下文感知

与ABAC模型的映射

基于属性的访问控制(ABAC)通过用户、资源、环境等属性组合决策访问权限,与我提出的三要素分解法在概念上高度一致,但后者更强调业务场景的具体映射。

属性组合 细粒度控制 场景映射

4.1 三种框架的核心理念对比

理论框架 | 核心理念 | 技术焦点 | 业务关联 |

业务驱动数据安全 | 业务作业过程是安全分析基础 | 实体关系建模与风险分析 | 强,直接映射业务流程 |

零信任架构 | 永不信任,始终验证 | 身份验证与动态策略 | 中,依赖安全策略设计 |

ABAC模型 | 基于属性组合的访问决策 | 属性管理与策略引擎 | 中,通过属性反映业务需求 |

4.2 创新价值比较

业务驱动数据安全框架相比传统安全理论的创新价值主要体现在以下方面:

• 业务与安全的融合视角:将安全建设与业务发展紧密结合,实现安全与业务的双向赋能• 系统化的抽象模型:通过三层分解法构建标准化、可复用的安全分析框架• 动静结合的风险管理:同时关注静态配置风险和动态行为风险,形成全面防护体系• 实用性与理论性平衡:既有理论高度,又能指导企业实际安全建设,具有很强的落地性5. 实施挑战与对策建议

实施挑战

• • 实施复杂度高,需要大量专业人力• • 异构系统实体关系映射难度大• • 动态监控可能影响系统性能• • 外部人员与第三方系统治理难度大• • 业务与安全部门协作效率问题应对策略

• • 分阶段实施,先覆盖关键业务系统• • 建立统一的身份管理体系作为基础• • 构建标准化API接口实现数据采集• • 结合机器学习降低手工管理负担• • 建立跨部门协作机制和数据安全委员会5.1 实施路径建议

业务驱动数据安全框架的实施需要采取循序渐进的方式,可以参考以下路径:

1. 业务梳理阶段:全面梳理关键业务流程,识别敏感数据和核心业务场景2. 实体映射阶段:建立核心实体与属性的标准化定义,完成基础数据采集3. 关系构建阶段:分析实体间的关联关系,构建网状结构模型4. 风险评估阶段:基于实体关系模型,识别静态风险点并制定整改方案5. 动态监控阶段:部署行为监控系统,实现敏感数据访问的实时审计6. 持续优化阶段:基于监控数据持续改进业务流程和安全控制6. 结论与展望

业务驱动数据安全框架代表了数据安全从技术导向向业务导向的重要转变,为企业构建更加有效的数据安全体系提供了系统化的方法论。该框架通过三层分解模型和实体关系建模,实现了业务与安全的深度融合,能够有效应对复杂业务环境下的数据安全挑战。

从发展趋势来看,业务驱动数据安全将与零信任、ABAC等先进安全理论相互融合,共同构建更加完善的企业安全体系。同时,随着人工智能技术的发展,基于机器学习的智能风险识别和动态策略生成将进一步提升安全控制的精准性和有效性。企业应当积极探索业务驱动数据安全的实践路径,将其作为数字化转型中的重要战略举措。

未来研究方向

• 业务驱动数据安全与零信任架构的融合实践• 实体关系建模的自动化与智能化方法• 业务驱动数据安全在云原生环境下的适应性• 业务流程与数据隐私保护的平衡机制参考文献

1. 刘志诚. 业务驱动数据安全的实体要素与关系监控分析方法. IT的阿土, 2024.2. 刘志诚. 如何循序渐进开展业务安全驱动的数据安全工作. IT的阿土, 20243. 刘志诚: 构建可观测、可管、可控的数据安全体系. IT的阿土, 2022.4. 国家标准化管理委员会. GB/T 37988-2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型, 2019.5. 周锋. 基于属性的访问控制关键技术研究综述. 计算机学报, 2017, 40(7): 1594-1619.6. 王俊杰, 周亮, 刘奇旭等. 零信任架构的回望与未来发展研究. 信息安全研究, 2022, 8(6): 538-546.7. 数字化转型知识方法系列之三: 以价值效益为导向推进数字化转型的五大重点任务. 国资委, 2020.声明:本文来自IT的阿土,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。